КАМЕННО-НАБРОСНЫЕ И КАМЕННО-ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Плотины, сооруженные из каменной наброски без применения вяжущих материалов, являются наиболее экономичными в тех районах, где имеются достаточные запасы камня и скальные основания. В зависимости от водохозяйственного назначения плотины из каменной наброски могут быть глухими для поддержания напора воды и водосливными, через которые одновременно вода сбрасывается из водохранилища.

Плотины высотой до 10 м можно сооружать и на нескальных, но плотных основаниях. Слабые грунты (мелкий песок или слабые суглинки и др.) при устройстве плотины дают большую (до 5%) осадку, что может вызвать трещины в самом теле плотины и противофильтрационных устройствах. На Украине широко распространены каменно-набросные водосливные плотины в районе рек, протекающих по поверхности Украинского кристаллического массива, занимающего 1/3 территории.

Русла таких рек, как Южный Буг, Синюха, Рось, Тетерев, Горный Тикич, а также многочисленные притоки Днестра, были преграждены плотинами из каменной наброски с напором порядка 2—3 м с целью использования водной энергии, главным образом, на водяных мельницах. В таких плотинах зачастую до 50— 90% расхода воды протекает без использования ввиду отсутствия противофильтрационных устройств через плотину.

Плотины такой примитивной конструкции еще встречаются в предгорьях Карпат и в Донбассе, где известняки и песчаники, вскрытые речными долинами, являются вполне надежным основанием для возведения плотин из запасов местного камня. В паводковые периоды набросные плотины почти ежегодно в большей или меньшей степени разрушаются, главным образом, ледоходом, в результате чего ниже плотины образовываются большие отсыпи, которые после паводка опять укладываются в тело плотины Глухие плотины из каменной наброски можно устраивать в любое время года, поэтому сроки их возведения намного короче, чем земляных.

С целью уменьшения осадки, а также повышения плотности тела плотины наброску производят из камней разных размеров: более крупные укладывают по откосам плотины, самые крупные — у низового откоса. Пустоты между крупными камнями заполняют более мелким камнем, щебнем и гравием. Уплотняют тело плотины тяжелыми вибраторами весом до 20—25 т или мощной струей воды давлением 49-104 н/м2— 98-104 н/м2 от гидромонитора. Общий объем пустот в плотине не должен превышать 40—35% объема тела плотины.

Поперечное сечение этих плотин имеет вид трапеции с коэффициентом откосов: верховой т= 1,1—1,3, и низовой — m1 = 1,2—1,4.

Плотины из каменной наброски обычно состоят из основной части наброски, которая воспринимает гидростатическое давление воды и противофильтрационного устройства, выполненного в виде пластичного экрана или ядра из глины или суглинка, гибкого экрана из бетонных или железобетонных плит или в виде жесткой диафрагмы.

Камень для наброски и сухой кладки тела плотины должен быть достаточно прочным и стойким против выветривания, действия мороза и разрушения фильтрационным потоком, а также обладать достаточной вязкостью. Форма и размеры камня влияют на пористость тела плотины, величину ее осадки и уклон откосов. Чем крупнее камень, тем меньше осадка плотины и коэффициент откосов. Согласно СНиП 11-50-74 временное сопротивление камня сжатию после 25-кратного замораживания должно быть для плотин высотой до 15 м 500—600 кг/см2, а для более высоких плотин — 700—800 кг/см2. Используемый для наброски камень должен иметь округленную форму, без резких выступов и острых углов, а соотношение наибольшего размера к наименьшему не должно превышать трех. Для устройства экранов по напорной грани плотины предварительно возводят так называемую подэкрановую кладку из постелистого камня с тщательным подбором его по месту, перевязкой швов и заполнением пустот щебнем.

Лучшими материалами для набросных плотин являются изверженные породы — граниты, гнейсы, габбро, диориты, диабазы, сиениты, базальты и др. Из осадочных пород подходят плотные известняки, доломиты и кварциты. Вес отдельных камней должен быть не менее 80 кг, а крупных может доходить до нескольких тонн в зависимости от средств механизации производства работ. Для возведения экранов и ядер применяют обычно местные грунты, если они достаточно водонепроницаемые (суглинки, глины). Переходную зону между экраном или ядром и набросной частью плотины устраивают из более водопроницаемых материалов по принципу обратного фильтра (песчаные грунты, гравий и т. д.) (рис. 12).

Противофильтрационные устройства могут быть выполнены также из бетона, железобетона, дерева, стали, асфальто- и глинобетона и пластмассовой пленки. Жесткие диафрагмы и жесткие конструкции из-за малой надежности в эксплуатации применяются мало. Кроме того, жесткие преграды дороже грунтовых водонепроницаемых устройств (экран, ядро), которые отличаются гибкостью и повышенной надежностью в эксплуатации.

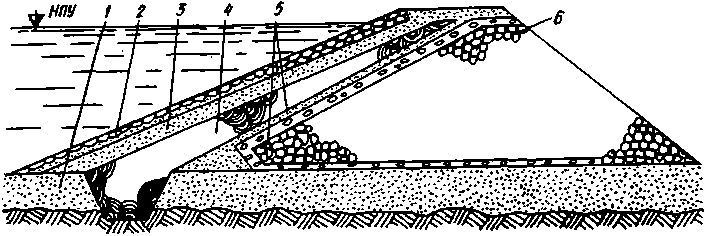

Рис. 12. Плотина из каменной наброски с пластичным экраном:

1 — песчаные или песчано-гравелистые наносы; 2 — крепление верхового откоса; 3 — защитный слой; 4 — экран; 5 — обратный фильтр; 6 — каменная наброска; НПУ — нормальный подпорный уровень.

Гибкие бетонные и железобетонные экраны воспринимают значительные деформации плотин и состоят из нескольких слоев плит, швы между которыми заполнены битумом. Внутренние поверхности плит также покрывают горячим битумом, что увеличивает водонепроницаемость экрана и уменьшает трение между плитами. При укладке плит швы перевязывают. Стальные экраны выполняют из листов нержавеющей стали толщиной до 10 мм, сваренных на месте и закрепленных на ребрах жесткости. Деревянные экраны выполняют из двух-трех рядов шпунтовых досок толщиной 7—8 см, опирающихся на горизонтально уложенные по откосам брусья, между рядами досок прокладывают слой битумной изоляции. Для предупреждения загнивания досок при колебаниях уровня воды древесину пропитывают антисептиками. Асфальтобетонные экраны укладывают сверху защитным слоем пористого бетона. В жестких бетонных и железобетонных экранах должны быть предусмотрены температурные и осадочные швы, схема расположения и конструкция которых представлены на рис. 13 и 14.

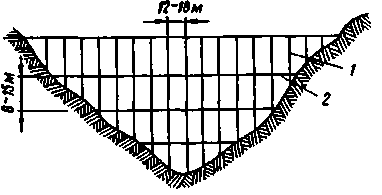

Рис. 13. Схема расположения температурных и осадочных швов железобетонного экрана:

1 — температурный шов; 2 — осадочный шов.

При нескальном основании и неглубоком залегании водоупорного пласта или скалы водонепроницаемая часть плотины (экран, диафрагма) сопрягаются с бетонным зубом, заглубленным в водоупор. Для защиты нескального основания от разрушения сбрасываемым камнем перед началом наброски по основанию укладывается слой мелкого камня или щебня. Плотины из каменной наброски при проектировании рассчитывают на устойчивость откосов, фильтрацию через водонепроницаемые преграды и на осадку плотины и основания, если плотина сооружается на деформируемых грунтах. Ширину гребня в зависимости от класса дороги принимают не меньше 3 м.

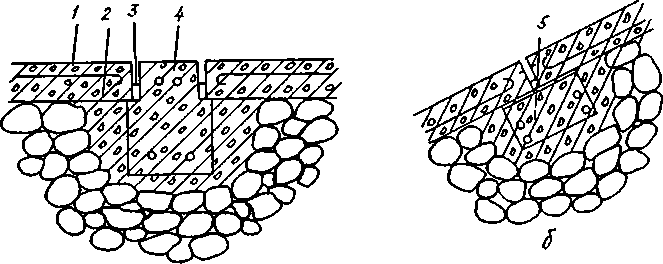

Рис. 14. Температурные и осадочные швы железобетонного экрана плотины из каменной наброски:

а — деталь температурного шва; б — деталь осадочного шва; 1— бетонная плита; 2 — просмоленный войлок; 3 — пластинка из нержавеющей стали; 4 — опорная вертикальная (наклонная) балка; 5 — опорная горизонтальная балка.

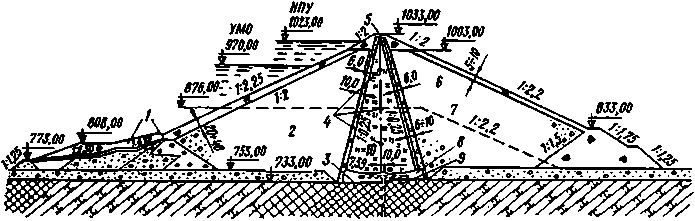

Основными положительными свойствами набросных плотин (рис. 15) являются их экономичность и высокая сейсмостойкость. Примером может служить каменно-набросная плотина Нурекской гидроэлектростанции на реке Вахш. В проекте было рассмотрено несколько вариантов плотины, но исходя из условий сейсмической характеристики района, был утвержден вариант каменно-земляной глухой плотины высотой 300 м, с объемом 56. млн. м3. Являясь самой высокой среди набросных плотин в мире, она возведена на скальном основании из местных материалов. Упорными элементами ее являются массивные боковые призмы из материала гравелисто-галечниковых месторождений.

Контакт между ядром из суглинка и боковыми призмами со стороны нижнего бьефа выполнен в виде двухслойного фильтра с фракциями 0—5 мм и 0—40 мм, со стороны верхнего бьефа — однослойным фильтром с фракциями 0—40 мм. Для того чтобы придать откосам плотины сейсмическую устойчивость и для предотвращения разрушений при волновых воздействиях, на откосах устроена пригрузка из крупного рваного камня толщиной 20— 40 м со стороны верхнего бьефа и 5—10 м — со стороны нижнего бьефа. Для надежного сопряжения ядра со скальным основанием выветренную скалу расчищают на глубину 4—10 м. Кроме того, всю площадь основания под ядром плотины цементируют, а также выполняют глубинную цементационную завесу, которая доходит до плотных водонепроницаемых пород.

Перелив воды через наброску водосливных плотин из каменной наброски безопасен до тех пор, пока удельный расход не достигнет критической величины qкp, после чего наступает момент разрушения плотины и, прежде всего, ее низового откоса.

Рис. 15. Разрез по плотине из местных материалов:

1 — верховая строительная перемычка; 2 — упорные призмы из галечника; 3 — площадочная цементация; 4 — смотровые галереи для КИА; 5 — пригрузка откосов, отсыпка гребня и упорный банкет из рваного камня; 6 — фильтр; 7 — гребень первой очереди плотины; 8 — бетонная пробка; 9 — глубинная цементация; 10 — ядро из суглинка.

Опытом установлено, что если низовой слой набросной плотины выполнен из крупных (не менее 50 см в поперечнике), тщательно уложенных камней, с пологим низовым откосом (m1=10—12), а также со значительной глубиной воды в нижнем бьефе, то критический удельный расход может достигнуть 4—6 м3/с на 1 м длины плотины.

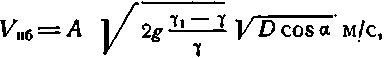

Наибольшая скорость воды, при которой камень еще не теряет устойчивости, определяется формулой

(21)

где Vнб — наибольшая скорость на поверхности откоса, м/с;

А — коэффициент, принимаемый равным 1,2;

g — ускорение силы тяжести, м/с2;

γ — удельный вес воды равен 1 т/м3;

а — угол наклона и скорости течения на откосе;

С — размер камня (диаметр шара, к которому приравнивается объем камня, м).

В некоторых случаях допускается возводить плотины без перемычек, путем наброски в текущую воду, а также пропускать воду через тело плотины в период производства работ.