Для регулирования русла реки, т. е. приведения его в пригодное для эксплуатации состояние, необходимо возвести целый комплекс гидротехнических регуляционных сооружений и выполнить соответствующие работы в верхнем течении реки для борьбы с глубинной эрозией, в среднем — с боковой эрозией и в нижнем — для борьбы с отложением наносов с их вредными последствиями.

Регуляционные сооружения подразделяют на следующие виды: струенаправляющие дамбы, влияющие на направление потока, увеличивающие глубину и создающие определенную ширину фарватера; оградительные дамбы, сооружаемые с целью защиты населенных пунктов, промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий от затопления паводковыми водами; запруды — сооружения для закрепления дна при больших скоростях течения и для закрытия рукавов и протоков (в период межени) полузапруды (буны, шпоры), располагаемые на участке размываемого берега для создания местных поперечных стеснений потока, без существенных изменений его общей структуры и берегоукрепительные сооружения, устраиваемые на размываемых участках реки во всех случаях, когда по техническим и экономическим причинам требуется точное фиксирование берегов.

достигнуть которого выправительными сооружениями невозможно.

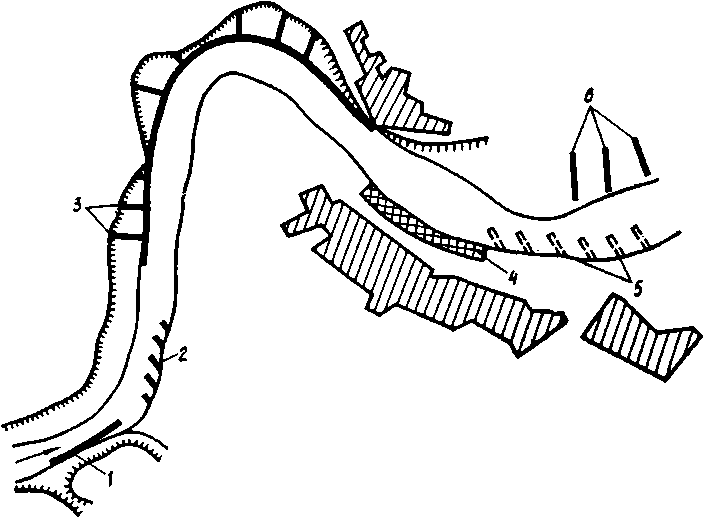

Расположение регуляционных (выправительных) сооружений должно соответствовать результатам предварительного изучения деформаций речного дна и отвечать его правильным очертаниям. Кроме того, линия регуляционных сооружений должна сопрягаться с устойчивыми участками реки. На рис. 78 показана общая схема расположения регуляционных сооружений на реке.

Рис. 78. Регуляционные сооружения:

а — продольные дамбы; б — поперечные дамбы-буны; в — смешанные системы; 1 — продольные дамбы; 2 — буны; 3 — струенаправляющая дамба; 4 — район крепления берега.

Русла регулируются во избежание размыва берегов, нормального протекания потока без образования мелей и разделения его на рукава, обеспечения транзита донных наносов и создания условий минимального захвата их водоприемниками.

Регулируют их следующим способом: водостеснительным, осуществляемым путем стеснения русла продольными и поперечными регуляционными сооружениями; водонаправляющим осуществляемым продольными и поперечными струенаправляющими дамбами, а также способом использования динамических свойств потока.

Между продольными дамбами и укрепленным берегом устраивают поперечные перемычки (траверсы), которые способствуют заполнению пространства между ними наносами. Положительным у продольных дамб является то, что они сразу фиксируют заданное очертание искусственного берега, но они подвержены опасности подмыва, так как трасса дамбы почти всегда совпадает с продольным течением водотока, а в постройке и в эксплуатации они дороги.

Полузапруды (буны) — короткие поперечные сооружения — располагают нормально или под углом 115—120° к течению и применяют при водостеснительном способе регулирования. Корни полузапруд всегда заделываются в берег.

При обтекании полузапруд потоком образуются вихри, увлекающие в пространство между смежными полузапрудами донные наносы, которые постепенно заполняют его, и размыв берега прекращается. Полузапруды можно постепенно удлинять, если это необходимо для сужения русла. Существенный недостаток их заключается в возможности подмыва оголовков сооружений.

Регуляционные сооружения (запруды, буны) обычно возводят высотой до отметки среднемеженного уровня реки, за исключением дамб обвалования, высота которых всегда должна быть выше максимального уровня высоких вод.

На рис. 79 изображена общая схема регулирования русла реки.

Рис. 79. Схема регулирования русла реки:

1 — дамба обвалования; 2 — шпоры; 3 — траверсы; 4 — береговые укрепления; 5 — полузапруды; 6 — полузапруды для регулирования русла в паводок.

Расстояние между полузапрудами и их длина определяются на основании полученных результатов натурных наблюдений над работой действующих сооружений или на основании лабораторных исследований.

Ширина русла реки на суженном участке (после устройства дамб и полузапруд) может быть найдена по формуле

![]() (109)

(109)

где Q — расход реки, м3/с;

ί — продольный уклон;

А — коэффициент устойчивости русла со следующими значениями: горный (верхний) участок реки — 0,90; предгорный — 1; средний (равнинный) — 1,10; нижнее течение — 1,50.

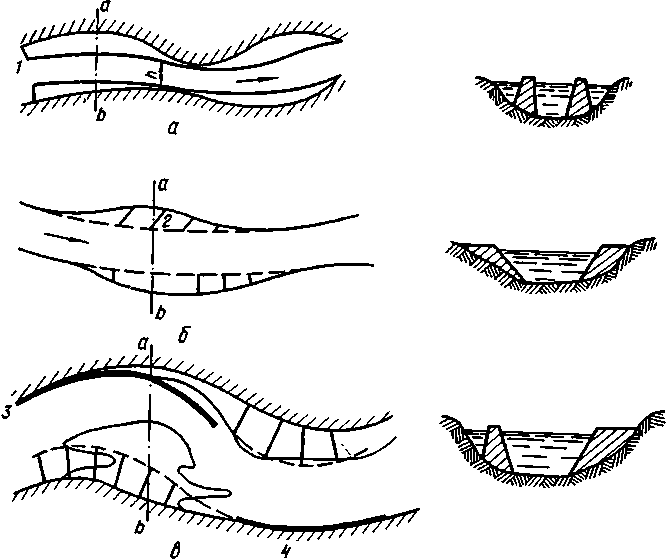

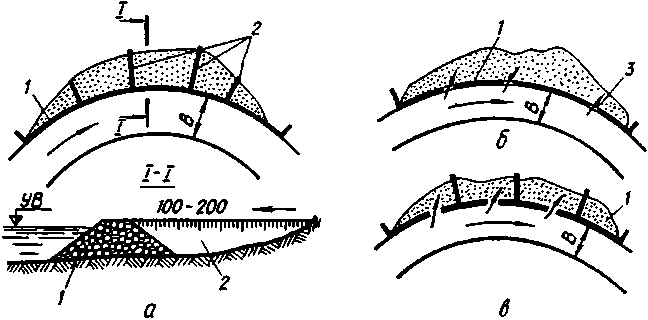

На рис. 80 приведена схема продольных дамб с траверсами в плане; на рис. 81 показана конструкция поперечных профилей струенаправляющих дамб.

В регулировании русловых процессов широко применяется способ использования динамических свойств потока или метод искусственной поперечной циркуляции, разработанный доктором тех. наук проф. М. В. Потаповым.

Рис. 80. Схема продольных дамб в плане:

а — затопляемая дамба с траверсами; б — незатопляемая дамба с отверстиями; в — незатопляемая прерывистая дамба с траверсами; 1 — струенаправляющая дамба; 2 — траверсы; 3 — отверстии.

Укрепление берегов рек является эффективным мероприятием для защиты прибрежных территорий от размыва, сохранения опорных берегов выправительной трассы для уменьшения количества наносов, поступающих в русло. Береговые укрепления сооружают исключительно на вогнутых берегах, которые чаще всего подвергаются размыву, интенсивность которого обычно максимальная в местах наибольшей кривизны вогнутого берега.

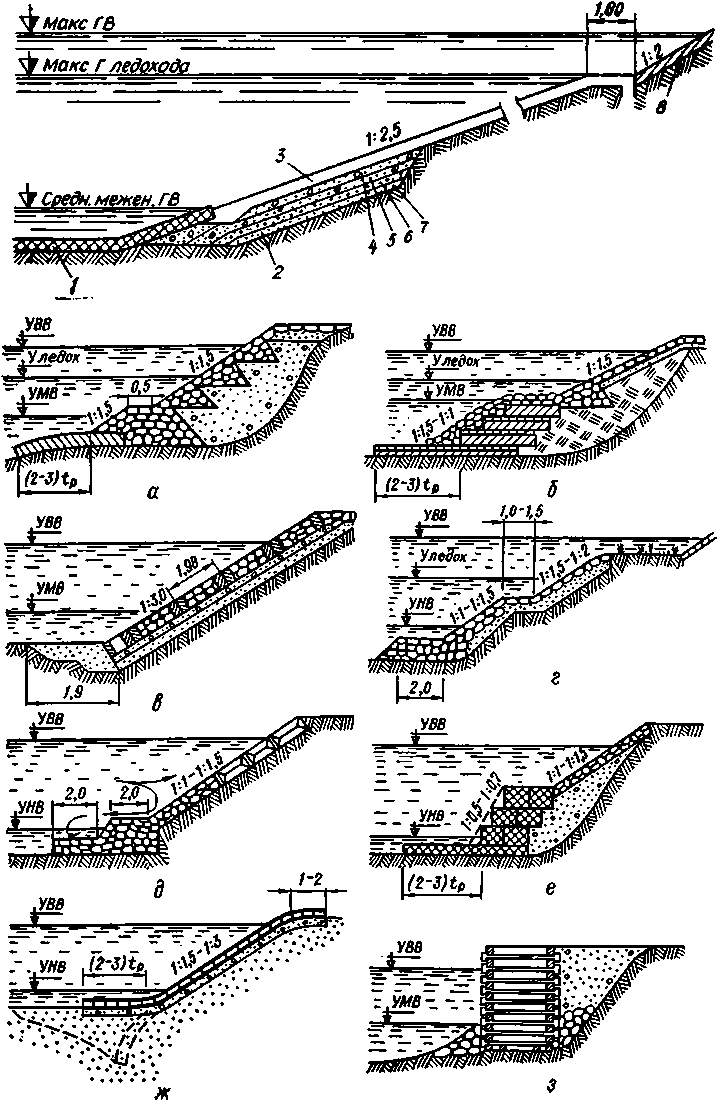

Рис. 81. Конструкции поперечных профилей тела струенаправляющих дамб:

а — из связного грунта с креплением откосов и гребня; б — из несвязного грунта с наброской камня; в — из каменной наброски на расстилочном хворостяном тюфяке; г — тюфячно-каменная; д — габионная; е — из каменной кладки насухо; ж — ряжевая деревянная; з — плетневая двухрядная с траверсами.

Береговые укрепления применяют в границах естественного очертания берега, за исключением резких выступов и впадин, где берег в таких случаях выравнивается. Речные укрепительные сооружения должны обладать большой сопротивляемостью разрушительному действию течения, ветровых и судовых волн, атмосферных осадков, действию льда, ударам судов и плотов.

Планировка откосов в поперечном сечении во всех случаях необходима, главным образом, за счет срезки грунта. При планировке коэффициент заложения откоса следует принимать т=2-4, в зависимости от связности грунта.

В продольном направлении начало берегового укрепления сооружено выше начала размыва берега и закончено там, где течение перестает быть прижимным к вогнутому берегу.

По высоте береговые откосы делят на три части: подводную, переменного затопления и незатапливаемую.

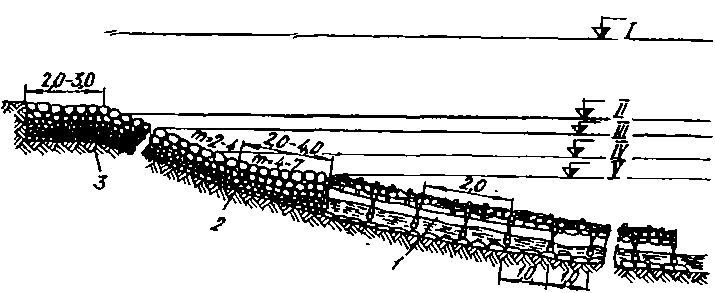

Подводную часть берега укрепляют подводным хворостяным тюфяком толщиной 0,25—0,45 м, с заводом на 2—5 м на горизонтальную часть дна и сверху его пригружают камнем, укладываемым в плетневые клетки размером 2х2 м и высотой 0,15 м.

Чаще всего часть переменного затопления укрепляют каменной наброской, каменным мощением, монолитными плитами из армированного бетона или сборных железобетонных плит, которые широко применяются.

Незатапливаемую часть откоса закрепляют одиночной мостовой из более мелкого камня. На рис. 82 показана смешанная схема крепления откоса.

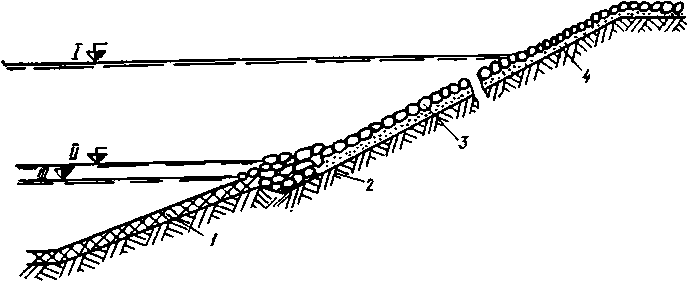

Рис. 82. Схема смешанного крепления откоса:

1 — тюфяк; 2 — каменная наброска; 3 — мостовая из камней крупностью 40—50 см по слою щебня толщиной 20—25 см; 4 — мостовая из камней крупностью 15—25 см по слою щебня толщиной 15—20 см; I — максимальный уровень воды; II — рабочий уровень; III — средненизкий уровень.

Рис. 83. Укрепление каменной наброской: 1 — наброска из камня; 2 — одиночная мостовая по слою щебня.

Одним из простых и надежных креплений береговых откосов является каменная наброска (рис. 83), преимуществом которой является долговечность материала и гибкость формы профиля кладки, т. е. после размыва дна наброска камня обваливается и заполняет размыв.

Рис. 85. Крепление плетневыми клетками с камнем:

1 — песчано-гравелистый слой толщиной 0,10 м; 2 — двойной слой камня толщиной 0,40 м.

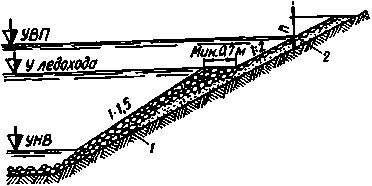

На рис. 84 изображена современная конструкция берегового укрепления днепровского типа, где в полосе наиболее продолжительного действия потока на берег (между средненизким и наинизшим уровнем) устраивается стыковая призма шириной 2—4 м, предназначенная для надежного соединения надводной и подводной частей берегоукрепительного сооружения.

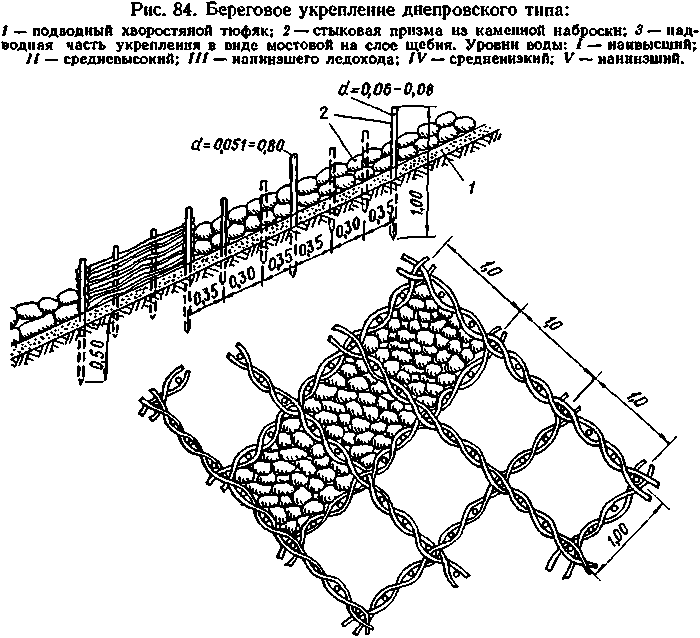

Берега часто укрепляют плетнями в клетку с загрузкой клеток сначала слоем гальки толщиной 0,10—0,20 м, а затем слоем камня толщиной 0,2—0,4 м.

Рис. 86. Схема крепления откоса грунтоасфальтом:

- — хворостяной тюфяк; 2 — обратный фильтр; 3 — грунтоасфальт; h=0,20 м; 4 — гравий крупный 0 25—75 мм; h=0,15 м; 5 — гравий 0 5—25 мм; h=0,15 м; 6 — песок разнозернистый 0 0,5—0,3 мм; h=0,15 м; 7 — песок мелкозернистый 0 0,05—0,04 мм; h=0,15 м;

8 — крепление откоса в зоне временного затопления.

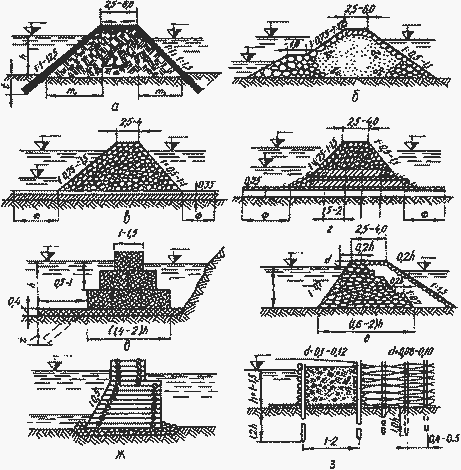

Рис. 87. Основные типы и конструкции укрепления берегов:

а — каменная наброска с засыпкой двух пазух мелким камнем, гравием, щебнем; б — фашинная кладка с каменной наброской и укреплением надводного откоса мощением; в — бездонные бетонные ящики с каменным заполнением; г — каменная наброска с укреплением надводного откоса мощением, рассадкой ивняка, одерновкой; б — бутобетонная кладка и бетонные (или железобетонные) плиты; е — габионы на габионном тюфяке с укреплением откоса из бутобетона; ж — армированное асфальтовое покрытие; з — железобетонные или деревянные ряжи.

Колья клеток делают из свежесрубленных молодых деревьев, главным образом, быстро прорастающих ивовых пород и забивают в землю (рис. 85).

Применяют также грунтоасфальтовые покрытия откосов, которые отличаются высокой степенью механизации работ, а также необходимой прочностью в эксплуатации (рис. 86).

Грунтоасфальтовые смеси состоят из местного песка — 65%, легкого заполнителя (зола или ил) — 15%, битума — 8%. На рис. 87 даны основные типы и конструкции укрепления берегов.

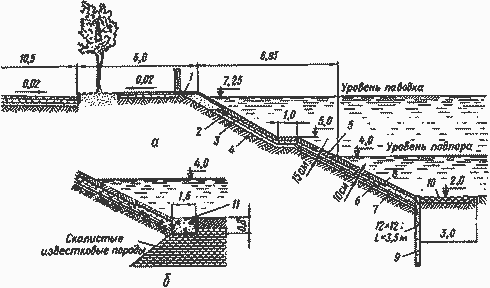

Рис. 88. Одежда откоса из бетонных армированных плит:

а — поперечный разрез откоса с упором плит в шпунтовый ряд; б — бутобетонный упор на участках, где невозможна забивка свай; 1 — сплошная одерновка; 2 — бетонные плиты (100X60X15 см); 3 — гравий (0,5—2,5 см); 4 — крупнозернистый песок (0,05—0,15 см); 5 — бетонные плиты (100X60X20 см); 6 — гравий (2,5—5 см); 7 — гравий (0,5—2,5 см); 8 — бетонные плиты (100X60X15 см); 9 — брусчатый шпунт; 10 — двухрядная мостовая; 11 — бутобетонный упор.

В современных условиях одежду откосов выполняют из бетонных армированных плит (рис. 88).

При выполнении регуляционных и берегоукрепительных работ применяют местные материалы (камень, щебень, галька, грунты, лесоматериалы) и материалы промышленного производства (проволока, стальные канаты, болты, скобы, гвозди, бетон и железобетон).