Технические средства снижения отрицательного влияния высших гармоник на питающую сеть при подключении однофазных выпрямителей рассмотрены, в частности, в работах [2, 116).

В работе теоретически обоснована возможность существования и синтезирована схема реактивного четырехполюсника, обеспечивающего синусоидальный входной ток указанного выпрямителя. В работе [2] с практической точки зрения рассмотрены различные варианты включения фильтрующих и других вспомогательных устройств в однофазных схемах питания частотно-регулируемых электроприводов. При этом использование сопрягающего устройства в виде разделительного трансформатора позволяет существенно улучшить КЭ, что проявляется в снижении К, и действующего значения потребляемого тока, а также увеличении коэффициента мощности.

Несмотря на эффективность данных устройств, отметим, что они являются индивидуальными средствами снижения уровня высших гармоник и в условиях насыщенности однофазными нелинейными электроприемниками не могут рассматриваться в качестве средства обеспечения ЭМС потребителей сетей НН. Поэтому представляется целесообразной и в настоящее время имеет преимущественное распространение фильтрация высших гармоник путем подключения корректирующих устройств к характерным нагрузочным узлам низковольтной электрической сети. При этом проведенные в предыдущих главах исследования показали, что для эффективного снижения несинусоидальности фазных напряжений указанные устройства должны, в первую очередь, минимизировать напряжение гармоник, кратных трем (нулевой последовательности).

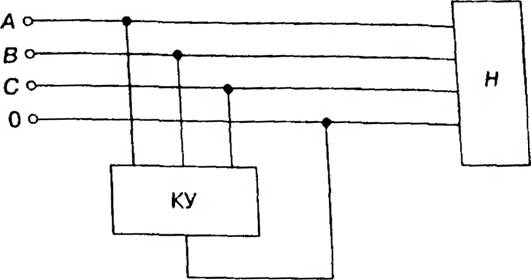

В работе [119] рассмотрен общий подход к синтезу схем симметрирования системы напряжений в трехфазных четырехпроводных сетях. Известно, что несимметрия напряжений по нулевой последовательности однозначно определяется напряжением нулевой последовательности, и при равенстве нулю последнего указанная несимметрия напряжений равно нулю [167]. Включим в электрическую сеть, состоящую из источника электрической энергии и нагрузки (Н) корректирующее устройство (КУ) (рис. 5.1), содержащее реактивные элементы, т.е. элементы без потерь энергии.

При этом геометрическая структура корректирующего устройства характеризуется тем, что КУ подключают к трем фазам питающей сети и к нулевому проводу. Поэтому его можно рассматривать как четырехполюсник с незаданными парными зажимами для присоединения источника электрической энергии и нагрузки, который описывается системой уравнений

где Ljj и Djj (j = 1,2,3) — суммарная индуктивность и обратная емкость всех элементов, входящих в J-й контур; Dt (1,2,3) — суммарные индуктивность и обратная емкость, входящие одновременно в i-й и j-й контуры (при этом индуктивность должна учитывать взаимоиндуктивную связь i-го и j-го контуров цепи); uA(t), uB(t) и uc(t) — мгновенные значения фазных напряжений;![]() — импульс тока I(l); qk = dik j=dt (k =1, 2, 3).

— импульс тока I(l); qk = dik j=dt (k =1, 2, 3).

Ставится задача симметрирования системы напряжений, т.е. требуется, чтобы напряжение нулевой последовательности

(5.2)

(5.2)

Подставив выражения для фазных напряжений из (5.1) в равенство (5.2), имеем

Рис. 5.1. Схема подключения корректирующего устройства

(5.3)

(5.3)

Равенство (5.3) является условием симметрии системы напряжений трехфазной системы по нулевой последовательности, которое определяется параметрами КУ и режимными параметрами![]()

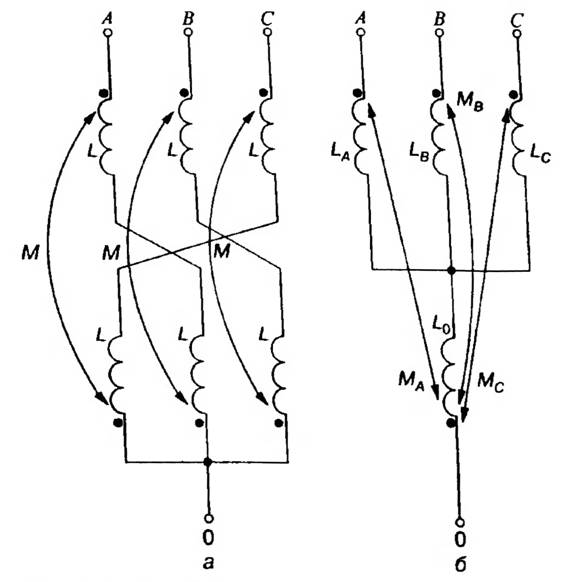

Рис. 5.3. Схемы КУ с электромагнитными связями: а — встречный зигзаг; б — звезда с нулевой обмоткой

С учетом (5.17) и (5.18) уравнение (5.15) для рассматриваемой схемы КУ принимает вид

Из этого уравнения следует, что схема КУ представляет собой схему с электромагнитными связями, в которой потоки самоиндукции и взаимной индукции направлены встречно (например, рис. 5.3,a). Устройство, реализующее эту схему, выполняется на трехстержневом магнитопроводе с полуобмотками, соединенными по схеме встречный зигзаг (коэффициент трансформации равен 1).

При определенных соотношениях между параметрами LM, LB, Lc, L0, MA, Мв, Mc параметрическое симметрирование системы трехфазных напряжений обеспечивает схема, показанная на рис. 5.3b.

Устройство, реализующее эту схему, представляет собой четырехстержневой трансформатор с пространственным магнитопроводом и коэффициентом трансформации между каждой из трех фазных и четвертой нулевой обмотками, равным трем.

Возможен синтез иных схем симметрирования. Однако из всех схем, которые могут использоваться для разработки КУ, наиболее перспективными являются схемы, показанные на рис. 5.3. Это объясняется тем, что при их использовании можно обеспечить наименьшую установленную мощность устройства и требуемое регулирование системы напряжений. Последнее обеспечивается с помощью минимального количества (трех) вольтодобавочных обмоток, включенных последовательно в каждую фазу.

Следует отметить, что принцип действия КУ, осуществляемых по таким схемам, заключается в полном вычитании магнитных потоков, которые вызываются токами нулевой последовательности, протекающими по находящимся в магнитной связи обмоткам. В результате, такие устройства, имея минимально возможное значение сопротивления нулевой последовательности, осуществляют эффективную фильтрацию токов нулевой последовательности в несимметричных режимах работы сетей НН. При этом в рассматриваемом фильтрующем устройстве с электромагнитными связями существует равновесие ампервитков как на основной частоте, так и на частотах высших гармоник, кратных трем. Поэтому, можно предположить, что указанные фильтры в случае подключения к сети нелинейных электроприемников будут наряду со снижением несимметрии напряжений осуществлять успешную фильтрацию токов гармоник, кратных трем.