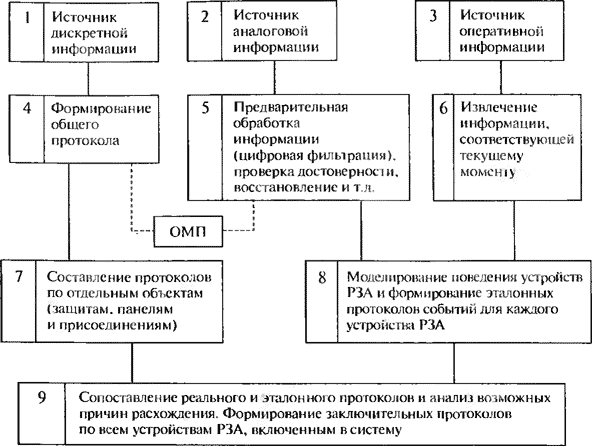

Для рассмотрения автоматизированного анализа аварийной ситуации первоначально предполагается, что системе доступна любая информация. Конечно на практике это предположение не выполняется. Ниже будет рассмотрен вопрос о функционировании системы при различных источниках информации. Можно выделить три источника информации:

- дискретная информация от устройств РЗА, коммутационных аппаратов и любых датчиков релейного типа;

- аналоговая информация о мгновенных значениях (иногда средних или действующих) электрических величин;

- оперативная информация об уставках РЗА, конфигурации различных объектов и любая другая, которая храниться в базах данных, заполняемых и поддерживаемых персоналом.

Наличие такой информации позволяет реализовать алгоритм в обобщенном виде, представленном на рис. 1.2.

Первый блок рассматриваемого алгоритма регистрирует последовательность дискретных событий. Протокол событий, упорядоченных во времени, имеет вид:

t1 — срабатывание реле тока МТЗ фидера...

t3 — пуск реле времени МТЗ фидера...

t5 — срабатывание выходного реле МТЗ фидера...

t2 — возврат реле тока МТЗ фидера...

t6 — возврат выходного реле МТЗ фидера...

t4 — возврат реле времени МТЗ фидера...

Момент времени t1 не соответствует началу аварии. Часто принимают за момент начала аварии самое первое по времени изменение состояния дискретных датчиков. Этот момент принимают за t= 0 и считают его началом аварии. Очевидно, что это обязательно должен быть быстродействующий релейный элемент.

Так как дискретными датчиками должно быть охвачено множество защит, которые запускаются при аварии, протокол содержит в упорядоченном по времени виде множество событий, относящихся к различным защитам различных объектов. Подобный протокол формируется блоком 4 алгоритма. Пример такого протокола для одного из реальных объектов приведен в приложении 1. Далее из этого протокола блок 7алгоритма выделяет протоколы определенных защит определенных присоединений (см. приложение 2).

Рис. 1.2. Обобщенный алгоритм автоматизированного анализа ситуации

Блок 2 представляет собой набор осциллограмм измерительного органа, из которого выбираются осциллограммы для конкретного объекта. Для ЛЭП это три тока (iа, iб, iс.) и три напряжения (Uа Ub, Uс). В блоке 5 осциллограммы преобразуются в последовательности комплексных чисел (действующее, среднее или амплитудное значение и угол), проверяются на достоверность, в некоторых случаях производится расчетное восстановление сигналов (например, отсутствующих токов по закону Кирхгофа).

Блоки 4 и 5 могут передавать информацию задаче определения мест повреждения ОМП (указывается линия с КЗ и необходимые токи и напряжения).

Источник оперативной информации (блок 3) содержит уставки и настройки панелей РЗА. По номеру поврежденной ЛЭП, определенной в блоке 4, блоком извлекается информация об уставках защит этой линии.

Блоки 5и 6 передают информацию в блок 8, где математическая модель устройств РЗА формирует эталонные протоколы, аналогичные протоколам регистрации для отдельных защит. Блок 9 производит сравнение реальных и эталонных протоколов и формирует заключение типа “работала правильно” или краткое сообщение о неправильном функционировании “отказ ступени”, “действие с замедлением ступени”. Этот же блок позволяет более подробно анализировать расхождение реального и эталонного протоколов, если нет заранее определенного комментария (см. гл. 5).