Сборка выключателя.

Если снимался розеточный контакт, то он устанавливается на место и закрепляется по центру цилиндра. Затем, предварительно расправив изоляцию по внутренней поверхности цилиндра, вставляют камеру масляного дутья совместно с крышкой цилиндра.

На крышках цилиндров проверяют параллельность контактных ножей и расстояние между их осями. Оно должно соответствовать расстоянию между осями токоведущих планок на траверсах. При необходимости положение ножей может быть изменено за счет зазоров в отверстии крышки. При затяжке крышки болтами к цилиндру необходимо убедиться, что между крышкой и цилиндром проложен и сжат до отказа контактный тросик.

Отсутствие перекоса крышки может быть проверено определением усилия, необходимого, чтобы вытянуть опущенный в цилиндр дугогасительный стержень. Смазанный трансформаторным маслом, он должен вытаскиваться усилием не более 25 кГ.

После заливки всех цилиндров маслом (МГГ-223— 5 л, МГГ-229—9 л), что соответствует уровню масла выше дна цилиндра на 324 мм, и установки гасительных камер через проходные изоляторы вставляются дугогасительные стержни и плавно опускаются на дно цилиндра. Проверив центровку баков, поворачивают изоляционную штангу с силуминовой траверсой влево на угол 90°. Штанга закрепляется ранее отвернутой гайкой.

Производится ошинковка выключателя. Чтобы исключить возможность упора стержней в дно цилиндра при включении во время регулировки, дугогасительные стержни вынимаются из цилиндра и временно укрепляются на траверсе в крайнем верхнем положении. При этом проверяется правильность установки цилиндров, вытянутые из цилиндров стержни должны попасть в соответствующие отверстия траверсы.

Регулировка выключателя.

Перед началом регулировки необходимо убедиться в том, что распорная труба, установленная между выключателем и приводом и воспринимающая усилия, возникающие в тяге привода при включениях, надежно застопорена и обеспечивает необходимый распор и что нарезной конец ее входит в чугунный фланец на корпусе привода не менее, чем на 35—40 мм. Другим концом распорная труба должна упираться в раму выключателя. Ослабление распора между приводом и выключателем может привести к тому, что после нескольких включений и отключений регулировка выключателя нарушится.

Если при ремонте производились разборка и замена отдельных звеньев приводного механизма, то перед регулировкой контактов регулируется длина тяги, соединяющей выключатель с приводом, но так, чтобы тяга была ввернута в наконечники вилки на глубину не менее 35 мм. Включенному положению привода должно соответствовать включенное положение выключателя.

Включив вручную с помощью домкрата выключатель, приступают к совместной регулировке привода с выключателем. Проверяется ход подвижных контактов, который должен быть для масляных выключателей МГГ-223—420±25 мм,МГГ-229—420±10-(20)°мм Ход подвижных контактов регулируется изменением длины тяги, соединяющей приводной механизм выключателя с приводом. При этом не следует переделывать детали механизма, подпиливать упоры и собачки и изменять натяжение отключающих пружин.

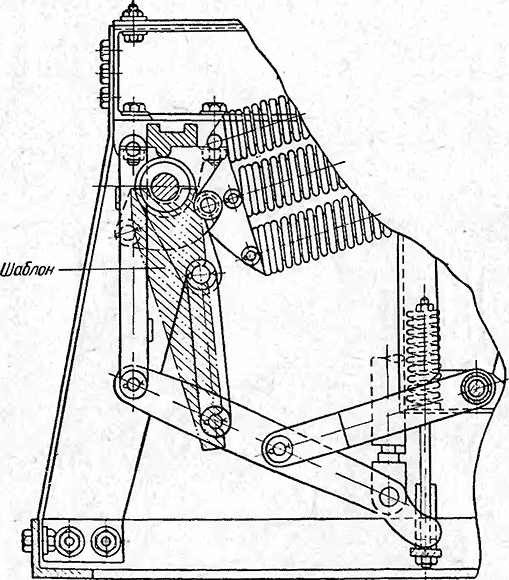

Проверяют положение осей приводного механизма при включенном выключателе. Шаблон рис. 39 прикладывают к звеньям механизма, рычаги которого при включенном выключателе занимают положение, близкое к «мертвой» точке. При этом допускается «недотяг» (зазор между шаблоном и средней из проверяемых осей) не более 3 мм. Отсутствие зазора («перетяг») не допускается. Следует иметь в виду, что при укорачивании тяги зазор по шаблону уменьшается, при удлинении — увеличивается.

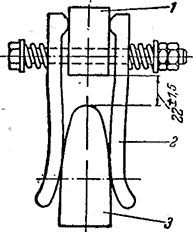

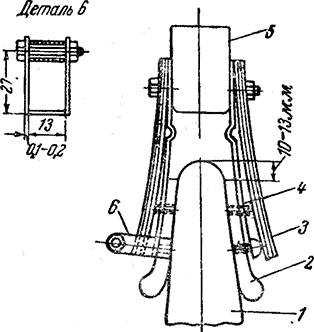

Регулировка главных контактов проверяется при включенном выключателе. На всех цилиндрах проверяется расстояние от верха контактных ножей до токоведущих планок, которое должно быть 22+1,5 мм для выключателей последних выпусков (рис. 40). У выключателей старого выпуска верхняя точка пальцевого контакта 2 (рис. 41) должна находиться на расстоянии 10—13 мм От закругленной вершины контактного ножа 1.

Рис. 39. Проверка шаблоном положения механизма выключателя.

Эти размеры регулируются путем ввертывания или вывертывания нижнего наконечника изолирующей штанги. Если разность расстояний в пределах одной фазы выключателя превышает 3 мм, ее необходимо устранить опусканием или подъемом цилиндров путем подкладывания металлических шайб на основания хомутов опорных изоляторов.

Контактное давление каждой пластины главного контакта проверяется динамометром и должно быть у выключателей с контактами последних выпусков (рис. 40) 14±1 к Г, а у выключателей с контактами старой конструкции (рис. 41) 3,7—4,5 кГ. Плотность прилегания пальцевых контактов проверяется щупом 0,05 мм.

Рис. 40. Регулировка касания рабочих контактов. 1— токоведущая планка; 2— палец; 3 — контактный нож.

Рис. 41. Регулировка контактов у выключателей типа МГГ старой конструкции.

1 — нож; 2 — пальцевые контакты; 3 — контактные пружины; 4 — гибкая связь; 5 — токоведущая планка; 6—скоба для проверки контактного давления.

Общее переходное сопротивление дугогасительных контактов одной фазы должно быть не более 250 мком. главных контактов — не более 60 мком. По шестиламповой схеме одновременности проверяется последовательность замыкания и размыкания главных и дугогасительных контактов, а также одновременность замыкания и размыкания дугогасительных контактов в пределах каждой фазы. Разновременность замыкания контактов одной фазы допускается не более 5 мм.

Для нормальной работы выключателя необходимо исключить возможность появления дуги в процессе отключения на главных контактах, находящихся в воздухе. Поэтому размыкание главных контактов должно опережать размыкание дугогасительных не менее, чем на 70—80 мм, что обеспечивает свободный воздушный промежуток 40—50 мм между пальцами и ножом к моменту начала размыкания дугогасительных контактов (рис. 42). По окончании проверки дугогасительных контактов на одновременность они окончательно закрепляются в силуминовой траверсе.

Регулировка дугогасительных стержней производится так же, как и на выключателях МГГ-10 (см. § 7). Стержни устанавливаются так, чтобы при включенном выключателе они не доходили до дна цилиндров на 20—25 мм.

Рис. 42. Регулировка рабочих контактов выключателя.

После окончательной регулировки выключателя наконечники (вилки) тяг закрепляют контргайками, контактные поверхности пальцев и ножей, а также поверхности токоведущих деталей протирают чистыми тряпками, смоченными бензином, и смазывают тонким слоем вазелина. Кожаная манжета проходных изоляторов смазывается трансформаторным маслом.

После регулировки выключателя производятся проверка плотности затяжки всех гаек и креплений, ревизия заземляющей проводки, устанавливается на место перегородки между фазами; они должны быть надежно прикреплены к верхнему основанию рамы и к опорным балкам.