ГЛАВА 1

ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

НА СВАЙНОМ ОСНОВАНИИ

- Конструктивные особенности гидротехнических свайных сооружений

В гидротехническом строительстве свайные конструкции получили очень широкое распространение. В России одними из первых объектов применения свай были водно-транспортные сооружения на соединениях рек Балтийского бассейна с южными районами и портовые сооружения на Балтике. По мере совершенствования сваебойного оборудования росли объемы и расширялась область применения свай в гидротехнике. Сейчас можно привести примеры эффективного использования свай практически во всех типах гидротехнических сооружений.

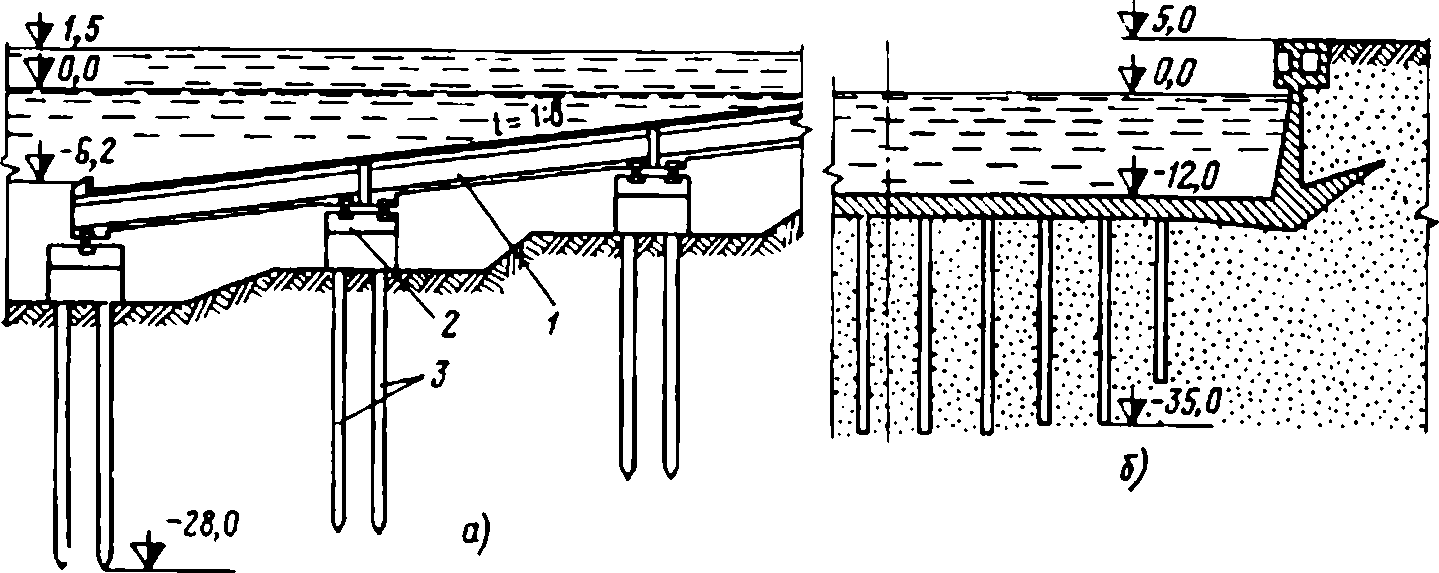

Наибольшее распространение сваи получили в портовом строительстве. Сквозные причальные сооружения в виде эстакад и пирсов разнообразных конструкций являются в определенных условиях самыми экономичными, особенно при больших глубинах и слабых грунтах основания (рис. 1, а, б).

Примером эффективности применения свайных конструкций является построенный в 1981 г. за 6 мес. нефтепирс в бухте Шесхарис Новороссийского порта длиной 490 м для приема супертанкеров водоизмещением 250000 т (рис. 1,в). Особое место среди портовых сооружений занимают палы для швартовки и разворота судов, как правило, выполняемые с применением одиночных свай или свайных кустов (рис. 1,г).

В некоторых конструкциях причальных сооружений сваи применяются в качестве несущих элементов (ростверки), воспринимающих вертикальные и горизонтальные нагрузки; для анкеровки шпунтовых стен; как монтажные элементы при установке анкерных тяг и т. д.

К свайным конструкциям могут быть отнесены причальные сооружения типа больверк из шпунтовых свай различного поперечного сечения и материала, однако эта категория причальных стен, наиболее распространенных в портовом строительстве, в инженерной практике обычно выделяется в самостоятельный класс.

В последнее время в связи с увеличением осадки транспортного флота возникла необходимость строительства оградительных сооружений на больших глубинах. В этих условиях, особенно при слабых грунтах морского дна, наиболее эффективны свайные конструкции со сплошным экраном (рис. 1,д) [22].

Рис. 1. Использование свай в портовом гидротехническом строительстве:

а, б - сквозные причальные сооружения в виде эстакады и пирса; в - нефтепирс; г — причальные палы; д - оградительные свайные сооружения с трубчатым экраном; 1 - верхнее строение; 2 - вертикальные сваи; 3 - кусты наклонных свай; 4 — каменная призма; 5 - трубчатый экран

Увеличение тоннажа флота привело также к необходимости строительства судоремонтных и судостроительных гидротехнических сооружений больших размеров, рассчитанных на значительные нагрузки. В этом случае, например для усиления основания судовозных дорожек слипов и эллингов, для подкрановых путей различного назначения (рис. 2, а) или для анкеровки облегченного днища сухих доков большой ширины (рис. 2,б) и т. д., целесообразно использование свай [33].

Широкое применение сваи находят при устройстве фундаментов опор мостовых переходов через водотоки, дно которых сложено слабыми грунтами, не способными воспринимать значительные нагрузки, особенно при больших судоходных пролетах мостов (рис. 3, а).

Рис. 2. Использование свай в конструкциях судоремонтных гидротехнических сооружений:

а — судовозные дорожки слипов и эллингов на свайном основании; б — сухой док с железобетонным днищем, заанкерованным сваями; 1 - железобетонные балки наклонной части; 2 - оголовок свайной опоры; 3 - железобетонные сваи

Рис. 3. Свайные конструкции мостовых опор (а) и берегоукрепительных сооружений (б):

1 - забирка из железобетонных плит; 2 - железобетонные сваи

В ряде случаев с использованием свай выполняют подходы к мостам и берегоукрепления рек или каналов на большой протяженности (рис. 3,б).

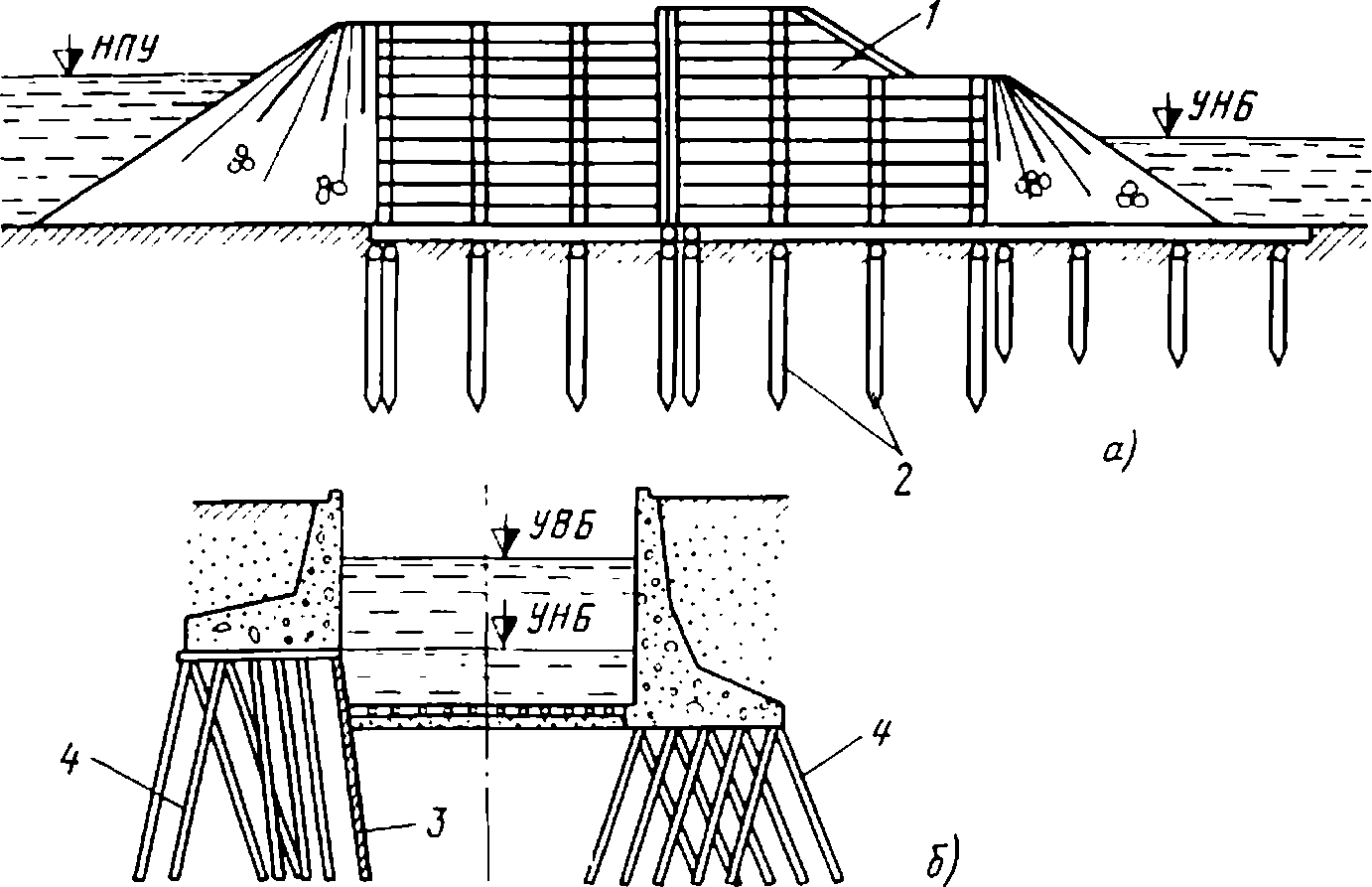

Наконец, свайные основания применяются при строительстве низконапорных плотин, судоходных и лесопропускных сооружений облегченного типа (рис. 4).

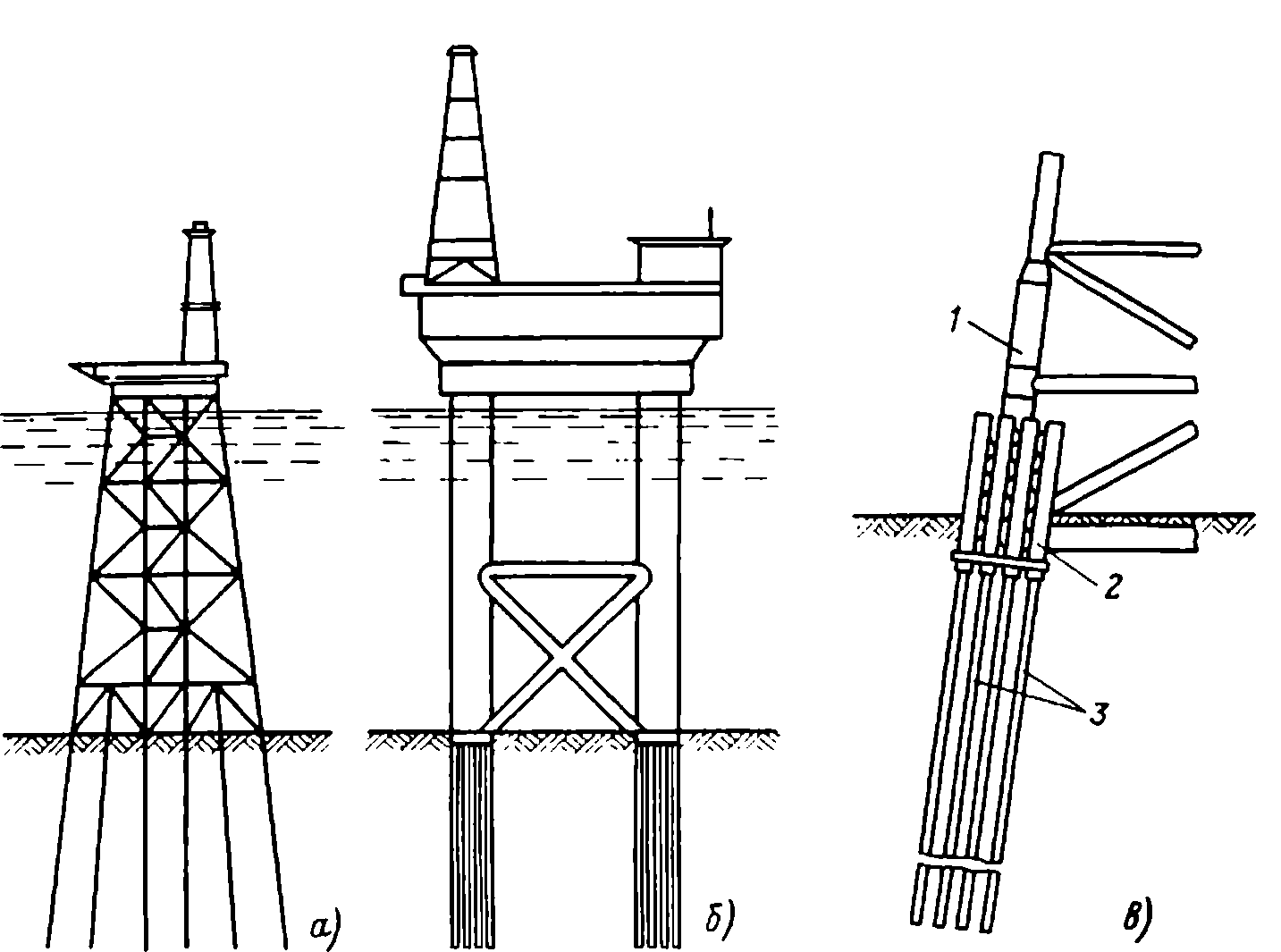

С середины XX в. роль свай в гидротехническом строительстве возросла в связи с развитием новой отрасли морской гидротехники - строительством нефтепромысловых сооружений в открытом море на континентальном шельфе. Из общего количества построенных в мире морских платформ около 80%, или более 3000, имеют свайное закрепление в грунте дна (рис. 5).

Наиболее распространенный тип таких платформ представляет собой решетчатую стальную конструкцию обычно пирамидальной формы, состоящую из отдельных опорных блоков. В зависимости от глубины моря основание проектируют моноблочным или состоящим из нескольких блоков, жестко связанных между собой конструкцией верхнего строения платформы вверху и решетчатыми связями внизу. Имеются примеры использования опорных блоков в виде нескольких стоек большого диаметра, соединенных решетчатой конструкцией.

Рис. 4. Деревянная низконапорная плотина (а) и шлюз (б) на свайном основании:

1 - ряжевый устой; 2 - деревянные сваи; 3 - шпунтовый ряд; 4 - наклонные сваи

8

Рис. 5. Свайное закрепление на морском дне нефтегазопромысловых платформ: а - с помощью одиночных трубчатых свай; б — с помощью свайных групп; в — фрагмент конструкции свайного опорного куста; 1 — опорная стойка; 2 — обойма-направляющая; 3 — трубчатые стальные сваи

При небольшой высоте платформы анкеруют с помощью одиночных свай, располагаемых, как правило, в углах монтажных блоков (рис. 5,а). Но когда глубина моря превышает 100 м, несущая способность таких свай, особенно в слабых грунтах основания, оказывается недостаточной даже при увеличении диаметра сваи до 2 м и их длины до 100 м и более. В таких условиях применяют свайные кусты — группы свай, располагаемых различным образом в плане, в зависимости от конструкции опорного блока платформы, на определенных расстояниях друг от друга (рис. 5, а, в).

При строительстве транспортных эстакад, соединяющих буровые платформы на морских промыслах, используют свайные конструкции типа пирсов.

Для разведочного бурения при освоении континентального шельфа в отличие от стационарных платформ применяют самоподъемные плавучие буровые установки, представляющие собой жесткий понтон, опирающийся во время работы на жесткие свайные опоры-колонны, задавливаемые под его весом в грунт основания, иногда на значительную глубину (до 20—30 м).

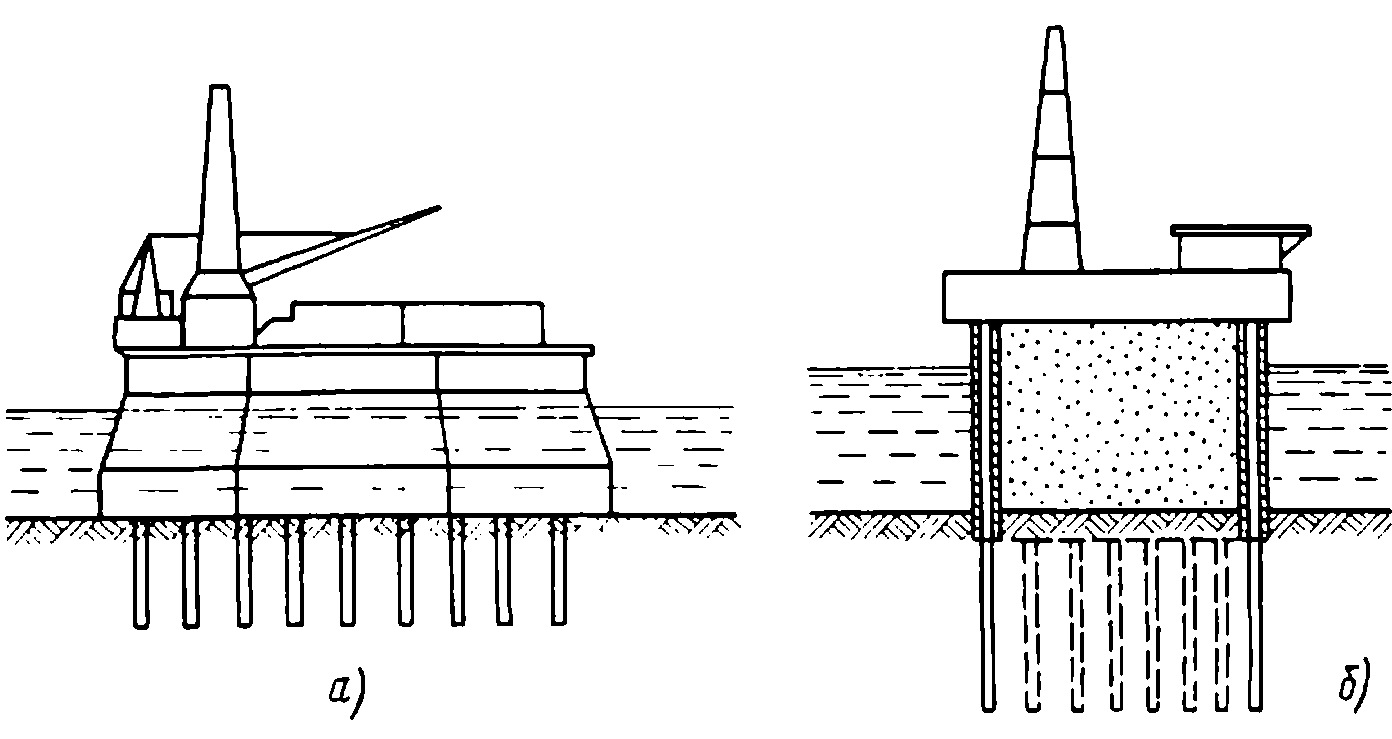

Рис. 6. Платформы свайно-кавитационного типа:

а — с жесткой сплошной фундаментной плитой; б - без фундаментной плиты, с внутренним заполнением

Свайные фундаменты могут применяться и для повышения несущей способности платформ гравитационного типа, воспринимающих большие горизонтальные нагрузки от воздействия льда или волн (рис. 6). В этих конструкциях сваи воспринимают, как правило, значительные поперечные и растягивающие усилия.

Даже краткий обзор применения свайных конструкций в гидротехнических сооружениях свидетельствует об их широком использовании в качестве строительного элемента. Кроме того, сваи широко используют в качестве монтажного элемента во временных конструкциях (различных направляющих и кондукторах для забивки шпунтовых рядов и ячеек, при монтаже сборных железобетонных конструкций и т.п.). В последние годы наметилась тенденция к использованию в гидротехническом строительстве самоподъемных плавучих платформ, по типу самоподъемных буровых установок, как инвентарных средств для сооружения различных конструкций в открытом море.

Многообразие конструктивных решений сооружений на свайных фундаментах, различие их функционального назначения и условий работы предопределили большое разнообразие конструкций свай. Известно более 100 видов свай, отличающихся формой поперечного или продольного сечения, способами изготовления и погружения, характером работы и материалом, из которого они изготовлены. Однако до настоящего времени не создана единая классификация свай, хотя попытки систематизировать сваи и свайные конструкции по наиболее характерным признакам имелись [5 30, 34]. Довольно громоздкая классификация свай для промышленного и гражданского строительства принята в главе СНиП II-17-77 "Свайные фундаменты" [31] и Руководстве по проектированию свайных фундаментов [28].

Основные виды свай и свайных фундаментов, применяемых в гидротехническом строительстве, можно классифицировать по их наиболее характерным особенностям.

По материалу изготовления — наибольшее распространение получили стальные и железобетонные сваи, однако в отдельных случаях для подводных конструкций при отсутствии древоточцев могут применяться деревянные сваи.

По способу погружения — наиболее распространены забивные стальные и железобетонные сваи; применяются буровые железобетонные сваи, устраиваемые путем установки армокаркаса и заливки бетона в заранее пробуренную скважину, и винтовые стальные сваи, погружаемые в грунт с помощью различных завинчивающих средств.

По характеру взаимодействия с грунтом — как правило, применяются висячие сваи, передающие нагрузку на грунт боковой поверхностью и нижним концом; в редких случаях — сваи-стойки, упирающиеся острием в несжимаемые или мало сжимаемые грунты, у которых трение по боковой поверхности при работе на сжимающие нагрузки практически не участвует.

По форме поперечного и продольного сечения — наиболее часто применяются призматические или цилиндрические сваи постоянного поперечного сечения, квадратные и прямоугольные, сплошные и пустотелые из железобетона; полые круглые, или трубчатые — из железобетона и стали. Трубчатые и пустотелые железобетонные сваи могут быть цельными или составными из отдельных звеньев длиной 8—12 м (в зависимости от технологии изготовления).

Стальные сваи иногда могут изготавливаться путем сварки различных прокатных профилей: швеллеров, двутавров, уголков и шпунтов, с образованием замкнутого (коробчатого) или незамкнутого поперечного сечения.

Для повышения несущей способности в железобетонных забивных или буровых сваях иногда устраивают уширения поперечного сечения по длине разнообразной формы и размеров, а в стальных трубчатых сваях делается переменное по длине сечение за счет внутреннего утолщения стенок в местах наибольшего изгибающего момента.

По типу армирования железобетонных свай различают сваи с ненапрягаемой продольной и поперечной арматурой и с напряженной продольной арматурой при наличии или отсутствии поперечной арматуры. В последние годы широкое применение в промышленном и гражданском строительстве нашли сваи квадратного сечения с осевым армированием, благодаря простоте изготовления и экономичности. Они могут быть использованы и в гидротехническом строительстве для конструкций, передающих на свайный фундамент только осевые нагрузки.

Рис. 7. Железобетонная свая квадратного поперечного сечения (а) и секция железобетонной сваи-оболочки (б)

По характеру работы свайных фундаментов и расчета свай различают фундаменты в виде отдельных свай и свайных кустов, воспринимающих только осевые или комбинированные нагрузки. Сваи можно считать отдельностоящими, если они забиты на значительном расстоянии друг от друга, не менее 7 В в осях (В - поперечный размер сваи).

Приведенная классификация свай достаточно условна. Она не исключает применения более сложных видов свай в тех случаях, когда их эффективность определяется специфическими условиями работы сооружения или технологическими особенностями строительства. Однако она выделяет наиболее распространенные конструктивные решения, что важно для разработки или совершенствования методов расчета и конструирования свайных фундаментов гидротехнических сооружений.

При строительстве воднотранспортных объектов, причальных и оградительных сооружений портов, причально-направляющих сооружений судоходных шлюзов, оснований судоремонтных сооружений и т. п. наиболее широкое применение находят железобетонные сваи. Как правило, применяются призматические сваи квадратного сечения (рис. 7,а) размером 0,3х0,3; 0,35x0,35 и 0,4х0,4 м длиной до 20 м, армированные стержневой арматурой диаметром 12—32 мм с предварительным напряжением или без него, из бетона марок 300 и 400. По конструктивным соображениям шаг поперечной спиральной арматуры диаметром 6—8 мм принимается от 5 см в голове и у острия сваи, до 20 см — в средней части. Толщина защитного слоя 5 см. Несущая способность таких свай достигает 2000 кН в осевом направлении и 150—200 кН в поперечном.

В гидротехническом, и в первую очередь в портовом и мостовом строительстве, широко применяются круглые полые сваи: трубчатые диаметром 0,4—0,8 м и сваи-оболочки диаметром 1,2-2,0 м. Сваи-оболочки, как правило, изготавливаются методом центрифугирования секциями длиной 6—12 м в зависимости от технологических возможностей завода или полигона-изготовителя и условий транспортировки их к месту строительства. Секции имеют толщину стенок 12-15 см и армируются продольной стержневой ненапрягаемой или напрягаемой арматурой диаметром до 32 мм с шагом 10—20 см и спиральной поперечной арматурой диаметром 6—8 мм, наматываемой с шагом 15 см на всей длине со сгущением к концам секции (рис. 7,б). Продольная арматура может устанавливаться как в один (для оболочек d = 1,2 м), так и в два ряда. Защитный слой бетона 3 см в сочетании с предварительным напряжением обеспечивает долговечность таких тонкостенных свай. Изготовленные секции или звеньев соединяют между собой в процессе укрупнительной сборки или непосредственно при погружении с помощью специальных стыковых узлов. Многолетний опыт строительства гидротехнических сооружений из свай-оболочек позволяет рекомендовать фланцевый стык на болтах или сварной стык обечаек, к которым приваривается основная рабочая арматура секций.

Для облегчения погружения свай-оболочек, длина которых может достигать 40 м и более, и защиты нижнего края от разрушения устраивается стальной нож-наконечник, конструкция которого зависит от способа погружения и свойств грунта основания.

Сваи-оболочки применяются для сооружений, работающих в тяжелых условиях и воспринимающих значительные эксплуатационные нагрузки. Несущая способность свай-оболочек может достигать 6000 кН и более в продольном направлении и до 500 кН — в поперечном. Однако опыт применения свай-оболочек в гидротехническом строительстве выявил и ряд их слабых мест, проявляющихся как в процессе строительства, так и при эксплуатации. При погружении свай-оболочек через толщу воды в обводненные грунты возможно появление трещин в нижней части от возникающих при вибрации или ударах гидродинамических сил. Для исключения этих нагрузок рекомендуется откачка воды из полости сваи, установки специальных амортизаторов или подача внутрь оболочки сжатого воздуха.

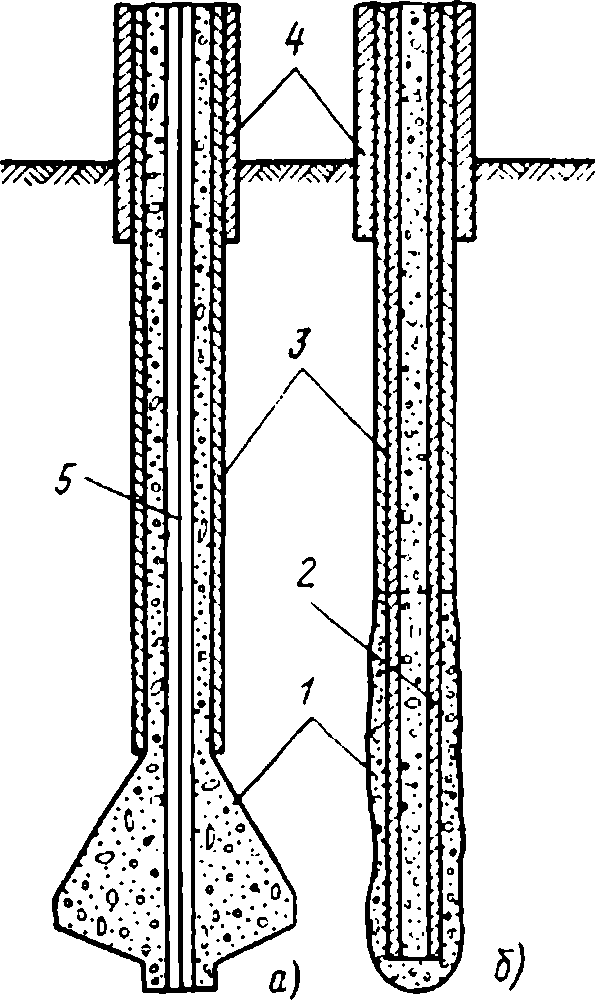

Рис. 8. Комбинированные буровые сваи с уширением (а) и обычная (б):

1 — бетонная смесь (глинистый раствор) ; 2 - внутренний трубчатый анкер; 3 - забивная трубчатая свая; 4 — несущая опора блока: 5 - арматурный каркас

При устройстве свайных сооружений в условиях, когда возможно промораживание свай-оболочек, возникает опасность появления вертикальных трещин в верхней части за счет расширения материала внутреннего заполнения. Имеющиеся рекомендации по подбору состава бетонного или иного гидрофобного заполнения оболочек, хотя и уменьшают растрескивание бетона, в то же время усложняют производство работ.

Трещиностойкость и долговечность свай-оболочек, как и других железобетонных свай, существенно повышается при напряжении арматуры, и не только продольной, но и спиральной поперечной. При этом затраты, связанные с предварительным напряжением арматуры, повышают стоимость свай незначительно. Несмотря на это, из общего количества изготавливаемых в стране забивных свай для промышленного и гражданского строительства (около 6 млн. в год) только 20% имеют напряженную арматуру.

Для наиболее распространенных типов железобетонных свай разработаны стандарты и типовые проекты, регламентирующие оптимальные размеры поперечного сечения и длины свай, характер и степень армирования, рациональные условия применения.

С учетом специфических условий гидротехнического строительства Союзморниипроектом и Гипроречтрансом выпущен каталог типовых индустриальных деталей, включающих призматические квадратные железобетонные сваи сечением до 40 см, длиной до 20 м и сваи-оболочки диаметром 1,2 и 1,6 м, изготавливаемые из звеньев длиной 8 м.

Если применение забивных свай невозможно или не эффективно, то устраивают фундаменты из буровых свай. Принципиальная схема их устройства заключается в разбуривании скважины, установке в нее арматурного каркаса или стального анкерного сердечника и заполнении бетонной смесью (рис. 8). При необходимости восприятия значительных нагрузок, особенно выдергивающих, в процессе бурения могут быть сделаны уширения в конце скважины (рис. 8,а) или в нескольких местах по ее высоте. Буровые сваи применимы практически в любых геологических условиях, а современные методы механизации бурения позволяют устраивать такие сваи в сжатые сроки при значительной глубине, до 100 м и более. Применяют сваи диаметром до 3 м с уширениями диаметром до 5 м.

По сравнению с забивными железобетонными сваями буровые сваи имеют ряд преимуществ: возможность применения монолитных, без стыков, свай большой длины, экономичность армирования (расчет только на эксплуатационные нагрузки), исключение затрат на перевозку длинномерных элементов и т. п. Однако они обладают и недостатками, которые сдерживают их широкое применение. К ним относятся в первую очередь: невозможность восприятия расчетных нагрузок до набора бетоном проектной прочности, высокая трудоемкость устройства свай, сложность контроля качества укладки бетонной смеси и т. п. Несмотря на эти недостатки буровые сваи применяют в мостостроении для восприятия значительных вертикальных и горизонтальных нагрузок. При этом несущая способность буровых свай на осевую нагрузку может достичь 20000 кН и более.

Хотя буровые сваи могут иметь очень большую длину и воспринимать значительные нагрузки, при строительстве морских платформ они в последнее время вытесняются стальными трубчатыми сваями. Благодаря мощному современному сваебойному оборудованию устройство фундаментов из стальных труб осуществляется в 3—5 раз быстрее, чем из монолитных бетонных, что определяет их выбор в качестве оптимального типа анкерного крепления платформ в открытом море. Для свайных фундаментов применяются трубы диаметром до 1,2-2 м с толщиной стенок 25—60 мм, погружаемые в грунт с открытым или заглушенным концом. Несущая способность таких свай длиной до 350 м может достигать 30000 кН в осевом направлении и 2000 кН в поперечном. Сваи забиваются обычно либо вертикально, либо с наклоном 8:1 — 10:1. Основным недостатком стальных свай является подверженность их коррозии под воздействием окружающей среды. Результаты наблюдений показывают, что максимальная интенсивность коррозии стали достигает 0,2 мм/год в зоне грунт-вода, увеличиваясь до 0,5 мм/год в зоне переменных уровней воды [30]. Для защиты от коррозии используют различные лакокрасочные и эпоксидные покрытия.

Постоянная толщина стенок стальных трубчатых свай также является их своеобразным недостатком, так как напряжения в теле свай по их длине распределяются не одинаково, особенно при восприятии горизонтальных нагрузок. Возможность изготовления стальных свай с переменным по длине поперечным сечением является одним из эффективных путей повышения экономичности этого типа фундаментов.

Для перечисленных наиболее распространенных типов свай можно наметить области их рационального применения в гидротехническом строительстве. Забивные железобетонные сваи целесообразно применить в портовых и причально-направляющих сооружениях водного транспорта, воспринимающих как горизонтальные, так и вертикальные нагрузки обоих направлений. Глубина забивки таких свай обычно не превышает 15—20 м.

Буровые сваи из монолитного железобетона (иногда с уширением) широко используются для фундаментов мостов при необходимости воспринять сосредоточенные большие нагрузки. Длина таких свай с уширениями составляет 10—16 м, без уширений может достигать 40-50 м.

Стальные трубчатые сваи наиболее эффективны при устройстве фундаментов морских платформ, где глубина их забивки может составлять 100 м и более.

Помимо конструктивных особенностей, при проектировании свайных фундаментов необходимо учитывать специфические условия их работы в период строительства или эксплуатации гидротехнического сооружения. К их числу относятся значительные усилия, возникающие в забивных сваях большой длины при их изготовлении и транспортировке. Чтобы исключить дополнительное армирование железобетонных свай и чрезмерные напряжения в сечениях стальных свай целесообразно предусматривать специальные траверсы и устройства для их подъема и транспортировки. При забивке длинных свай требуется тяжелое сваебойное оборудование, вызывающее чрезмерные напряжения в голове сваи и опасность потери продольной устойчивости. В связи с этим особое внимание должно быть обращено на усиление головной части сваи и устройства направляющих в пределах свободной длины свай. В ряде случаев сваи могут подвергнуться волновому воздействию сразу после забивки, поэтому для избежания излишнего армирования в расчете на этот случай должно быть предусмотрено своевременное омоноличивание голов свай или их монтажное раскрепление. Наконец, в процессе эксплуатации сваи могут подвергнуться ударным нагрузкам от судов и льда, истирающему воздействию наносов и льда, для чего необходимо предусматривать защитные мероприятия при проектировании. Особого внимания требует защита от агрессивного воздействия воды — среды как для железобетонных, так и для стальных свай. Эти специфические условия работы свидетельствуют о необходимости разработки дополнительных требований к проектированию гидротехнических свай.