- Влияние многократного действия нагрузок

Многочисленные лабораторные исследования грунтов различного генезиса с ненарушенной структурой на компрессионных приборах [13, 24, 57], а также данные наблюдений за осадками сооружений [23, 51, 61] показывают, что многократное приложение нагрузки может существенно влиять на деформацию грунтов оснований, вызывая их дополнительную осадку и снижая несущую способность фундаментов сооружений.

Это обстоятельство не принимается во внимание при расчете горизонтально нагруженных свай по рекомендациям в нормативных документах. В связи с тем, что благодаря совершенствованию методов расчета за последнее время наблюдается тенденция к уменьшению нормативных коэффициентов запаса, возникает необходимость учета всех факторов, влияющих на деформативность и несущую способность свайных фундаментов, в том числе и многократно повторного действия горизонтальных нагрузок (вопросы, связанные с изучением влияния повторности приложения вертикальных нагрузок на работу свайных фундаментов здесь не рассматриваются).

Существующие немногочисленные рекомендации по учету эффекта многократного действия нагрузок на работу горизонтально нагруженных свай основываются, как правило, на использовании модели винклеровского основания. При этом наиболее распространенным является подход, основанный на экспериментальном отыскании редукционных (пониженных) коэффициентов, приводящих к уменьшению горизонтальной сопротивляемости основания воздействию повторных нагружений [24, 46, 50]. Коэффициенты редукции![]() определяются путем подбора,

определяются путем подбора,

т. е. устанавливается значение коэффициента горизонтального отпора К, при котором теоретические значения смещений в уровне поверхности грунта совпали бы с опытными (N - число циклов нагружений). Применение коэффициентов редукции, хотя и является одним из наиболее простых способов оценки влияния повторных нагружений, не позволяет охватить всего многообразия грунтов и категорий свай и отражает лишь конкретные условия проведенных экспериментов.

Подход, изложенный в [23], основывается на использовании результатов данных испытаний образцов грунта при циклическом нагружении в приборах одноосного сжатия. Придя к выводу, что коэффициент накопления полных деформаций не зависит от уровня напряжения и длительности цикла нагружения, а является функцией физико-механических свойств грунта, авторы строят модель для определения деформирования грунта в процессе приложения повторяющейся нагрузки применительно к винклеровскому основанию.

Более прогрессивными следует считать предложения, где делается попытка комплексного анализа результатов натурных испытаний свай и исследований образцов глинистого грунта ненарушенной структуры в приборах трехосного сжатия [50, 51].

Анализ экспериментально-теоретических исследований показал также отсутствие расчетных рекомендаций по оценке влияния многократно повторных нагружений на работу одиночных свай и групп свай, погруженных в несвязные грунты естественной влажности и полностью водонасыщенные; неясно, каковым будет это влияние на большом диапазоне горизонтальных перемещений, порядка![]() , характерных для условий эксплуатации некоторых гидротехнических сооружений и др.

, характерных для условий эксплуатации некоторых гидротехнических сооружений и др.

Таким образом, для надежного прогнозирования напряженно-деформированного состояния системы "свая (группа свай) - грунт основания" должны быть осуществлены комплексные крупномасштабные лабораторные и полевые испытания свай повторными нагрузками.

Внешние воздействия на свайные фундаменты гидротехнических сооружений можно рассматривать как кратковременные (квазистатические) многократно повторные нагрузки, используя при этом детерминистический подход, не учитывающий случайный характер нагрузок (например, воздействия от ветра, волнения и др.). Будем различать два вида повторных нагрузок — многократное приложение нагрузки одного знака, например периодически изменяющейся от нуля до максимума, и многократное повторение нагрузки, изменяющейся не только по величине, но и по знаку (знакопеременная нагрузка), когда на сопротивляемость грунта одновременно оказывают влияние и повторность и переменность нагружения. Результирующее действие внешних силовых факторов на свайные фундаменты может иметь несимметричный характер, и это необходимо учитывать в методике исследований. Однако, поскольку соотношение между максимальной и минимальной нагрузками цикла иногда установить трудно, ограничимся двумя предельными случаями загружения повторными нагрузками, а именно: одного знака по схеме 0—H0—0 и знакопеременной по схеме![]() .

.

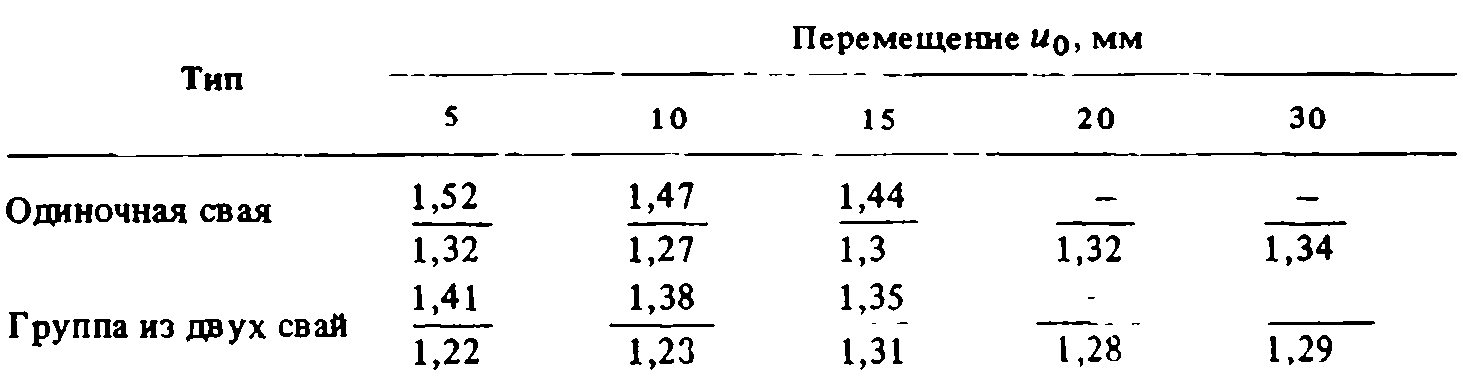

Таблица 7

Примечание. В числителе дано отношение нагрузки, соответствующей перемещению H0ст для статического нагружения H0ст к нагрузке, соответствующей перемещению для повторного нагружения Н0пов для песка естественной влажности; в знаменателе - то же для водонасыщенного.

В состав исследований входили крупномасштабные испытания свай (см. § 8) в песках естественной влажности и полностью водонасыщенных на однократную статическую (обязательны для сравнения и интерпретации полученных данных), повторную одного знака и знакопеременную ступенчато-возрастающие нагрузки при развитии значительных перемещений. Конечной целью комплексных исследований являлось выявление нелинейных зависимостей "реактивные давления — перемещения", отражающих физические закономерности деформирования грунтов при повторных нагружениях.

Исследования одиночной сваи и группы из двух свай типа К (табл. 1) позволили получить: а) зависимости горизонтальных перемещений u0 и утла поворота ψ0 свай на уровне поверхности грунта, а также положения нейтральной оси свай в зависимости от приложенной горизонтальной нагрузки H0 и числа циклов нагружения Нц; эпюры изгибающих моментов по длине; б) эпюры контактных нормальных давлений ση в плоскости действия нагрузки; в) качественную и количественную картину распределения напряжений σ в грунтовом основании в плане и по высоте; г) нелинейные зависимости вида "реактивные давления — перемещения".

Из анализа графиков![]() для статической и повторной

для статической и повторной![]()

нагрузок установлено, что при многократных воздействиях в песках естественной влажности перемещения возросли для одиночной сваи в 1,9 раза, для группы — в 1,6 раза, в водонасыщенном грунте - в 1,5 раза в обоих случаях, кроме того, снизилась сопротивляемость свай горизонтальным нагрузкам (табл. 7).

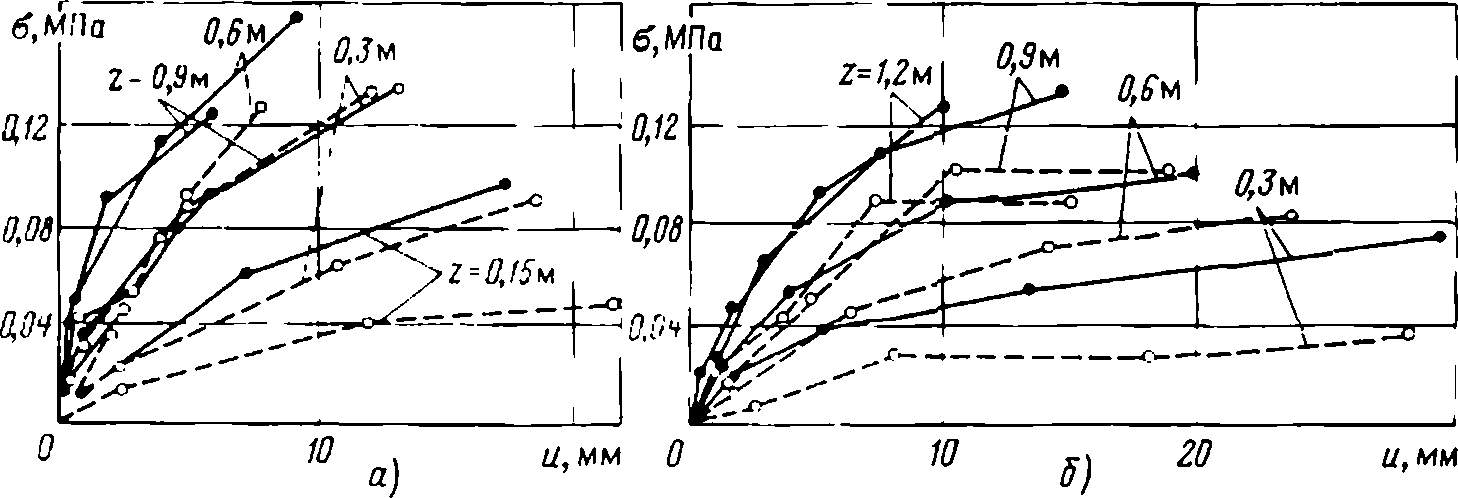

Рис. 33. Экспериментальные зависимости перемещений u0 от количества циклов нагружения Nц для сваи типа К в песках естественной влажности (а) и водонасыщенных (б) при различных ступенях нагрузки Н0

В среднем сопротивляемость после 50—100 циклов нагружений (в зависимости от интенсивности прикладываемого усилия) уменьшалась в песках естественной влажности для одиночной сваи до 1,5, для группы — до 1,4 раза; в водонасыщенных — 1,3 раза в том и в другом случае. Эти эффекты начинают проявляться с самого загружения опытных свай повторной нагрузкой. На рис. 33 представлены зависимости развития перемещений голов свай U0 с увеличением числа циклов N, из которых видно, что наибольший прирост перемещений на всех ступенях нагружения достигается при первом приложении нагрузки. Например, для условий проводимых экспериментов отношение общих перемещений данной ступени нагрузки к перемещениям первого цикла равно: для одиночной сваи — 1,6; группы — 1,45. Эти соотношения не изменились при насыщении грунта водой. По результатам опытов других авторов [23, 50, 61] это отношение равно 1,3—1,8.

Изменение перемещений в зависимости от числа циклов нагружений (рис. 33,а и б) для различных этапов нагрузки происходит неодинаково. При малых и средних нагрузках перемещения после некоторого числа циклов стабилизировались. Так, для нагрузки до 10 кН они затухали при Nц<50, при H0 - 25 кН стабилизация наблюдалась по достижении 100 циклов нагружений в песках естественной влажности и 150—170 циклов — в водонасыщенных. В некоторых случаях, при больших нагрузках, перемещения имели тенденцию к увеличению и при большем числе циклов.

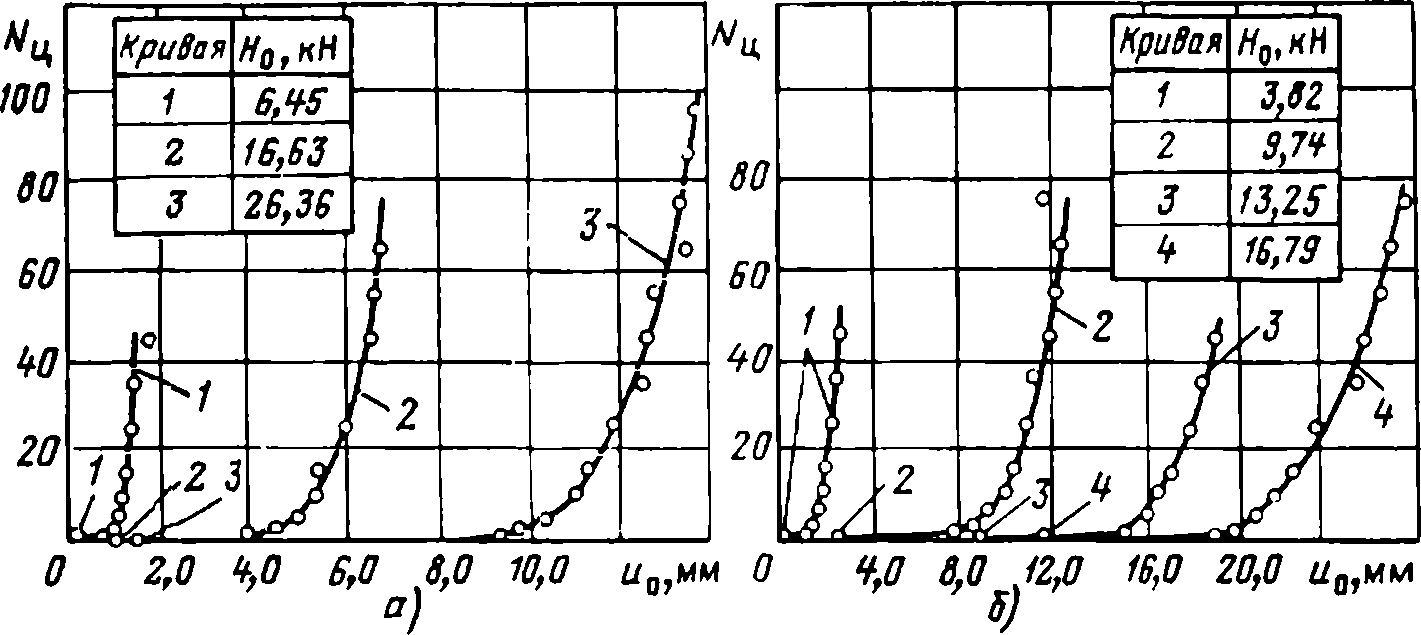

Обработка показаний тензорезисторов с учетом тарировочных испытаний позволила получить достаточно точные значения изгибающих моментов. Несмотря на значительное увеличение перемещений при повторных нагружениях максимальные изгибающие моменты в пролете Мтах пр изменяются мало, не более чем на 20 % в сторону увеличения (рис. 34), что согласуется с результатами экспериментов других исследователей [46, 51]. Существенное (до 40%) возрастание Мтах пр для задней сваи группы в песках естественной влажности (рис. 34,в) является следствием сложного взаимодействия свай через грунтовую среду при повторных нагрузках, приводящего к разрушению околосвайного грунта, образованию щелей в различных зонах по глубине погружения сваи и т. п. Однако этот фактор в расчете не будет определяющим, так как размеры свай фундамента должны назначаться по наиболее загруженным сваям группы (здесь — передняя), в которых возникают максимальные по абсолютному значению усилия.

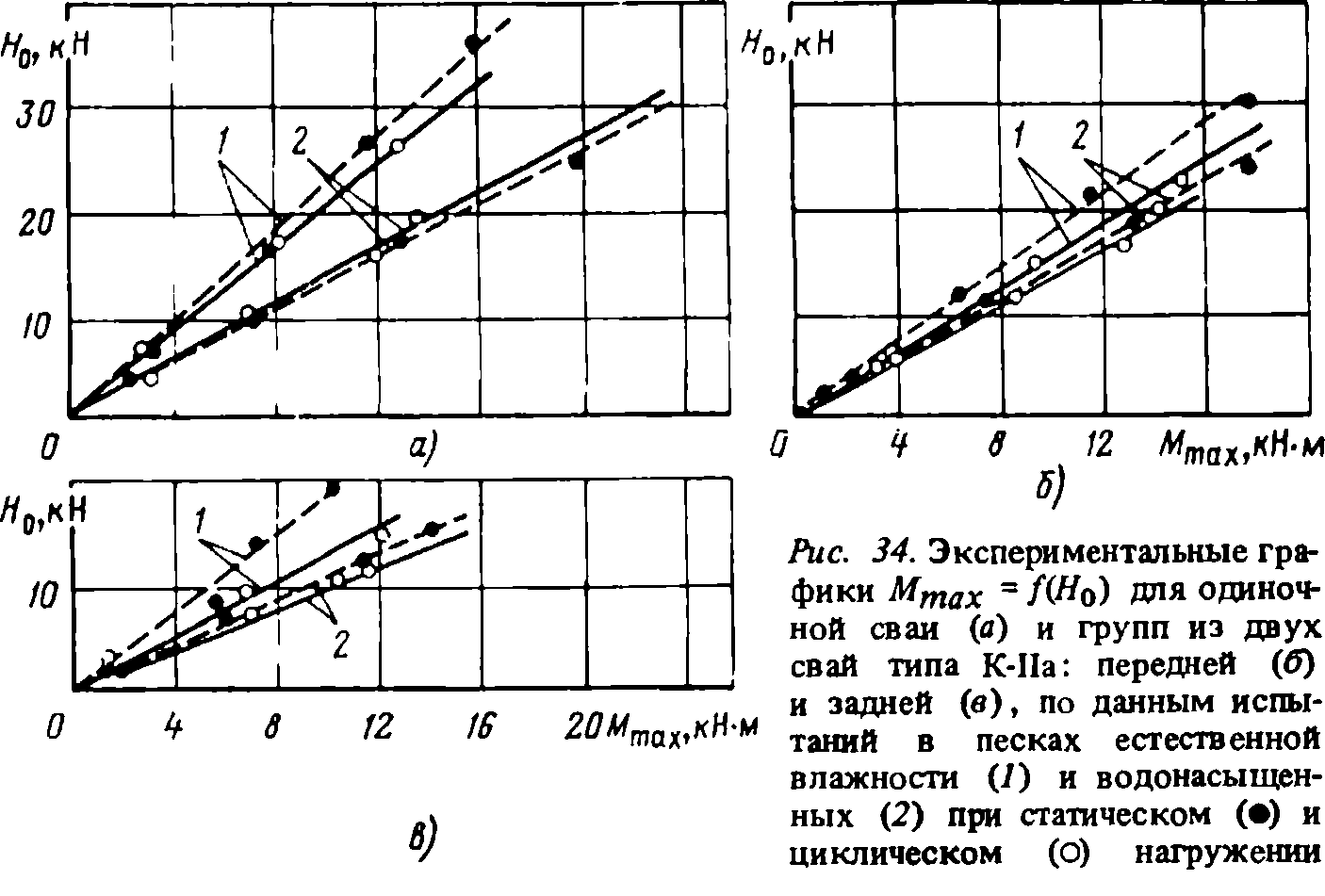

Для оценки влияния характера повторных нагрузок проведены испытания одиночных свай типа Д в песках естественной влажности и полностью водонасыщенных при действии статической, многократно-повторной одного знака и знакопеременной нагрузок. Результаты этих испытаний (рис. 35) показывают следующее: а) повторная ступенчато-возрастающая нагрузка одного знака увеличивает перемещения сваи в песках естественной влажности в 2 раза, в водонасыщенных — в 1,6 раза; б) при знакопеременной нагрузке в песках естественной влажности перемещения сваи возрастают в 2,2 раза, а в водонасыщенных, наоборот, уменьшаются в 1,9 раза по сравнению со статическим нагружением; в) сопротивляемость сваи в горизонтальном направлении при повторной нагрузке одного знака в песках естественной влажности уменьшилась в среднем в 1,7 раза, в водонасыщенных в 1,4 раза; г) в случае знакопеременной нагрузки сопротивляемость в песках естественной влажности уменьшилась в 1,65 раза, в водонасыщенных увеличилась в 1,4 раза.

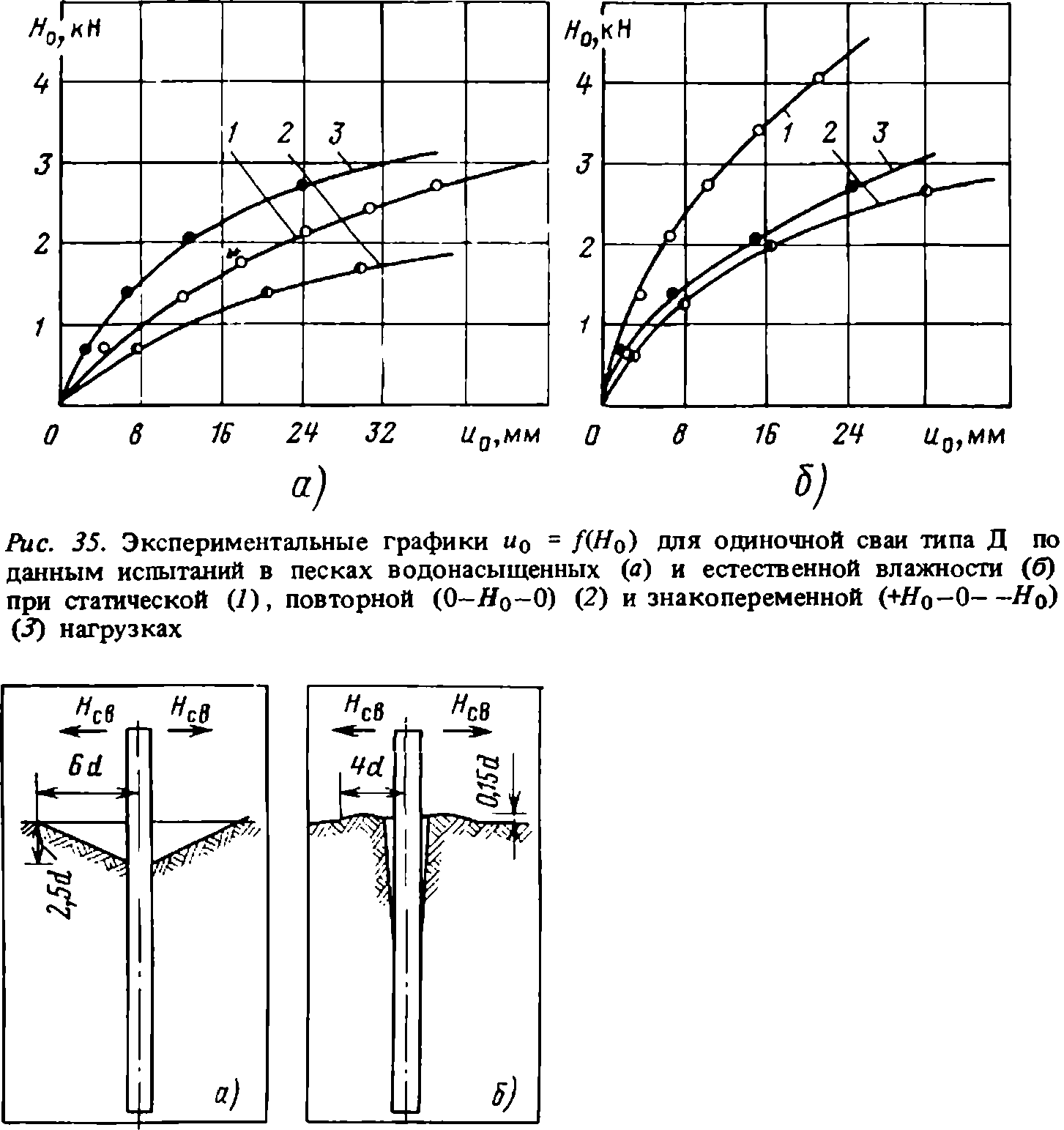

Рис. 36. Картина поверхностной зоны основания при испытаниях одиночной сваи знакопеременной горизонтальной нагрузкой в песках водонасыщенных (а) и естественной влажности (б)

При приложении знакопеременной нагрузки сначала происходит уплотнение, а потом некоторое разрушение грунта, приводящее к увеличению перемещений. На последующих циклах повторных воздействий грунт, затекающий в образовавшуюся между сваей и основанием полость, постепенно заполняет ее и уплотняется, перемещаясь к поверхности, что вызывает резкое уменьшение общих перемещений с ростом числа циклов. Качественная картина, наблюдавшаяся в опытах со знакопеременной нагрузкой в песках естественной влажности и находящихся под водой, изображена на рис. 36.

Таким образом, выполненные опыты показали, что при развитии значительных перемещений влияние характера повторных нагрузок (одного знака или знакопеременные) на изменение напряженно-деформированного состояния системы "свая—грунт" в песках естественной влажности невелико. В водонасыщенных песках наибольшие деформации и усилия будут испытывать сваи, подверженные повторным нагрузкам одного знака. Исходя из этих соображений рекомендуется производить

Рис. 37. Графики нелинейного деформирования σ, и по данным испытаний сваи типа К в песках естественной влажности (a) и водонасыщенных (б) при статических (●) и повторных (О-H0-О) нагрузках (○), для различных сечений по глубине z.

расчет одиночных свай и групп свай на горизонтальные многократно повторные нагрузки, основываясь на результатах испытаний свай повторными нагрузками одного знака.

С использованием эпюр полного реактивного давления грунта и графиков деформаций стволов свай получены кривые нелинейного деформирования σ=f(u) для нескольких сечений одиночной сваи и группы из двух свай типа К, описывающие поведение грунта на контактной поверхности (рис. 37). Анализ этих кривых подтверждает отмеченные выше общие закономерности, из которых главные сводятся к следующему:

а) изменение деформативных и прочностных характеристик грунта с глубиной выражается в изменении параметров графика σ, и — в нарастании угла наклона начального участка кривой и в росте предельного давления;

б) кривые σ, и при многократных нагружениях располагаются заметно ниже кривых статического нагружения, что свидетельствует о снижении деформативно-прочностных характеристик основания (начального угла наклона кривой k0 и и предельного давления σпр) от действия повторных нагрузок. Правда, с физической точки зрения правильнее говорить не о снижении σпр, а скорее о достижении его при значительно больших перемещениях. Вместе с тем, для рабочего диапазона нагрузок это проще учитывать введением понижающих коэффициентов к σпр для статического нагружения.

На основе проведенных исследований работы свай в песчаных грунтах и анализа имеющихся данных по испытаниям свай в глинистых грунтах различной консистенции [42, 50, 51] можно рекомендовать учитывать влияние многократно повторных нагрузок на работу свайных фундаментов в горизонтальном направлении умножением статических значений k0 и σпр на коэффициент 0,5. Это предполагает определенный запас прочности в тех случаях, когда сваи погружены в водонасыщенные рыхлые или средней плотности пески и подвержены знакопеременным нагрузкам.