Существенные различия в мощности выброса разных АЭС, а также различные гидрометеорологические условия районов их размещения делают практически невозможным систематизацию информации о радиационной обстановке или радиационном климате в регионах АЭС. Правильнее привести несколько наиболее характерных примеров. Как будет видно из этих примеров, радиационная обстановка в регионах АЭС вполне благоприятна, в ряде случаев она практически не претерпела изменений по сравнению с радиационной обстановкой, определяемой естественным фоном, дозовые нагрузки на проживающее вблизи АЭС население (категория облучения Б, см. § 2,1) намного ниже выделенной для АЭС квоты предела дозы. Более того, в районах размещения АЭС, так же как и в районах, достаточно удаленных от АЭС, удалось проследить уменьшение концентраций некоторых радионуклидов в приземном воздухе, в воде и на почве, связанное с прекращением испытаний ядерного оружия. Несмотря на высокую чувствительность измерительной аппаратуры, некоторые радионуклиды, связанные с эксплуатацией АЭС, не удается обнаружить в объектах внешней среда. Так, за все время эксплуатации АЭС зарегистрированы лишь единичные случаи измеримых концентраций 131I в наблюдаемой зоне. Расчеты же, например, показывают, что индивидуальная доза человека, проживающего вблизи АЭС, за счет облучения излучением выброшенных АЭС РБГ, даже при максимальном зафиксированном годовом выбросе, не превышает примерно ~ 1 % дозы, обусловленной естественным радиационным фоном. Доза, обусловленная излучением 131I, в тех же условиях вблизи АЭС с BWR составляет (2—5) • 10-7 бэр в расчете на 1 МВт*год выработанной электроэнергии. Вклад излучений других радионуклидов в дозу также невелик или еще меньше.

Рассмотрим некоторые конкретные примеры о радиационной обстановке в районах размещения АЭС СССР.

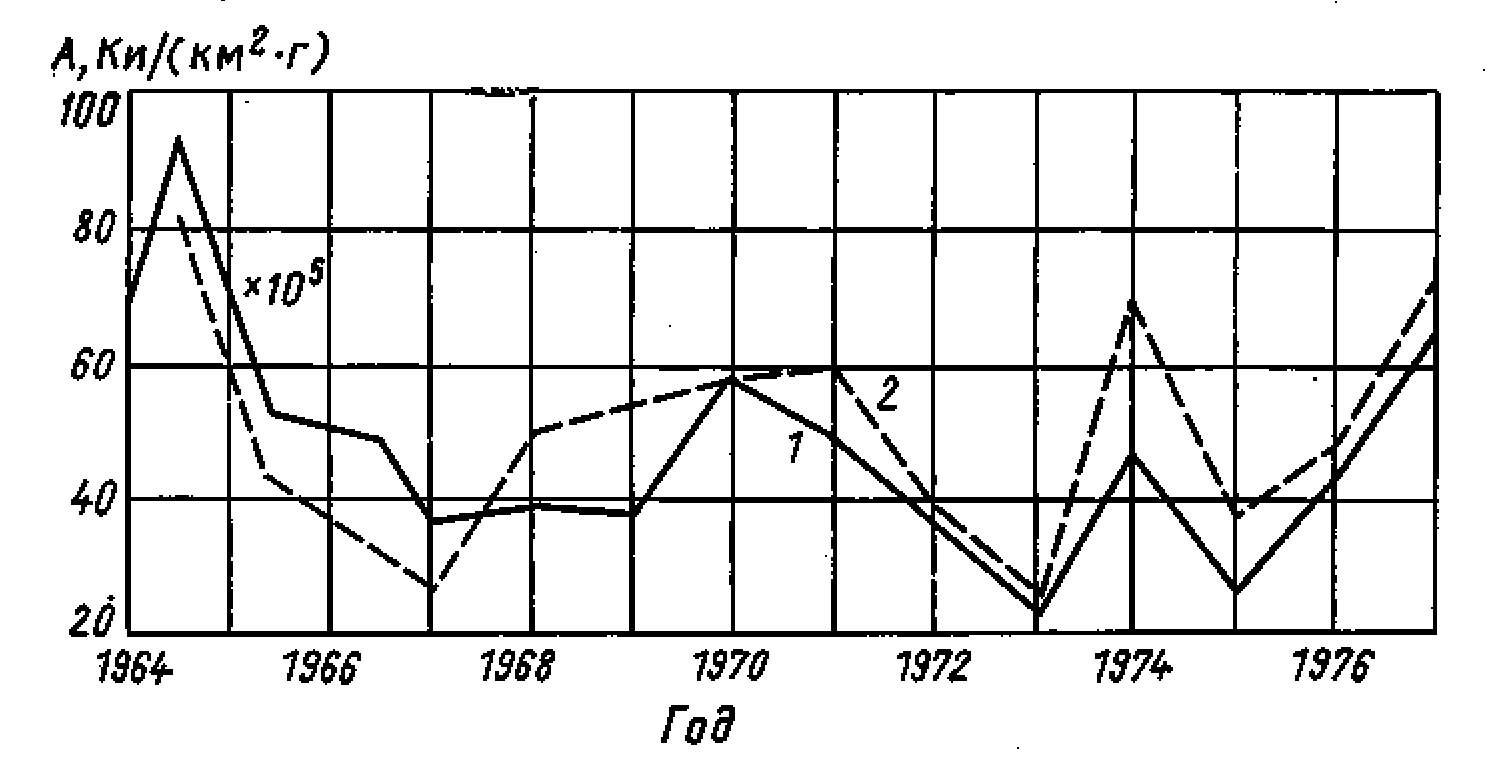

Рис. 7.9. Плотность радиоактивных выпадений в районе Нововоронежской АЭС на расстоянии 2 и 50(5) км

Нововоронежская АЭС — одна из старейших крупных АЭС Советского Союза — расположена на берегу Дона в Центральной черноземной полосе в густонаселенном районе. На АЭС исключен сброс жидких радиоактивных отходов в Дон, дебалансные воды удаляются на поля орошения (см. п. 7.3,2), газоаэрозольные отхода после очистки выбрасываются в атмосферу через трубу высотой 120 м. Зона наблюдения на АЭС имеет радиус 40 км. За время эксплуатации (с 1964 г.) плотность радиоактивных выпадений на местности менялась от сотых до тысячных долей Ки/(км2*сут) (рис. 7.9) и в пределах погрешности измерений не зависела от расстояния от места выброса, т. е. уровень выброса находился в пределах колебаний выпадений глобального загрязнения атмосферы. При увеличении мощности АЭС до 1500 МВт плотность выпадений несколько возросла, но осталась на уровне, который существенно ниже допустимого. (Всплески на кривых рис. 7.9, относящиеся к 1974 и 1977 г, обусловлены глобальными выпадениями, связанными с испытаниями ядерного оружия КНР.) Концентрация радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе обусловлена глобальным загрязнением атмосферы и находится на уровне фоновых значений. В 1964—1969 гг. она не менялась и не отличалась от концентраций, предшествующих пуску АЭС периодов времени. Аналогичные выводы можно сделать и о содержании радионуклидов в почве и растительности. Суммарная активность различных радионуклидов в сельскохозяйственных растениях, выращенных в зоне наблюдения, составила 10-9—1,7*10-8 Ки/кг сырой массы, т. е. не отличается от фонового значения. Естественно» что мощность дозы y-излучения на местности практически не меняется и остается в пределах колебаний природного фона. Концентрация радионуклидов в водах Дона за время эксплуатации АЭС тоже практически не изменилась и находится на уровне, близком к естественной концентрации: 10-11— 2* 10-11 Ки/л.

В районе Белоярской АЭС в целом ситуация подобна. Водоем-охладитель этой АЭС — любимое место отдыха и рыбной ловли как жителей пос. Заречный (поселок сотрудников БАЭС), так и жителей Свердловска. Многолетний контроль показывает, что сброс радионуклидов в водоем практически отсутствует. Концентрация l87Cs и eoSr в воде водоема-охладителя соответствует уровню глобального загрязнения, а их содержание в рыбе, выловленной в зоне распространения термальных вод БАЭС, не отличается от содержания в рыбе, обитающей в других зонах водоема. Значения концентраций 1S7Cs и 89Sr в 102—103 раз меньше допустимого для потребления с рыбой человеком. В районе Белоярской АЭС обнаруживается некоторое увеличение мощности дозы y-излучения (5—6%ПД) по мере приближения к АЭС, обусловленное факелом выброса РБГ и осевшими на почву нуклидами. Это очень небольшое повышение 7-фона над естественным, особенно если учесть повышенный фон радиации, связанной с содержанием естественных радионуклидов в горных породах поверхности.

В зоне размещения Ленинградской АЭС, расположенной на берегу Финского залива, сброс охлаждающих и дебалансных вод не приводит к заметному загрязнению воды Капорской губы: концентрация радионуклидов ПД (89Sr, 137Cs, 131I) и ПК (HMn, 69Fe, 5LCr), а также трития более чем в 10 раз меньше ДКв. а именно (0,3—0,6)-10~12 Ки/л— 89Sr и (0,5—0,8)* 10-12 Ки/л — 187 Cs. Содержание этих радионуклидов в рыбе, выловленной в Капорской губе, составлял в 1974—1975 Fr., 10_ 12 Ки/кг: 89Sr—в мышцах 5—10, в костных тканях 50—80; 137Cs — в мышцах 40—70, в костных тканях 20—40. Такое же содержание этих радионуклидов обнаружено в рыбе, выловленной в других районах Финского залива.

Путем измерений не удается оценить влияние выброса радионуклидов Ленинградской АЭС в виде аэрозолей на загрязнение вод Финского залива; активность выбрасываемых золей мала. Расчетные оценки показывают, что при мощности выброса, равной ПДВ, вклад аэрозолей в загрязнение воды не превышает 10%. Наземная флораифауна в зоне, прилегающей к АЭС, содержит радионуклиды в количествах, не отличающихся от количеств, зарегистрированных на значительных расстояниях от АЭС, где ее влияние исключено. Учитывая, что выбросы Ленинградской АЭС не приводят к гигиенически или экологически значимому загрязнению акватории Капорской губы и прибрежных территорий, Госсаннадзор не накладывает никаких ограничений на использование населением вод Капорской губы и этих территорий для отдыха, рыболовства, сбора грибов и ягод.

В противовес этим данным можно было бы привести сведения о химических и зольных загрязнениях территорий, прилегающих к электростанциям, работающим на органическом топливе. Такие сведения приведены в многочисленной литературе. Они свидетельствуют, что производство электроэнергии на АЭС сопровождается существенно меньшим, практически мало обнаруживаемым воздействием на окружающую среду, что нельзя сказать о производстве электроэнергии на ТЭС. Это значит, что спроектированные и сооруженные на АЭС очистные устройства с запасом обеспечивают сохранность чистоты внешней среды.