Геллер Р.Л., Нецеевский А.Б., Синаюк С.Л., Элькинд Ю.М. РАНЖИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ.

Для выявления дефектов конструктивных узлов гидрогенераторов необходимо располагать комплексом устройств, позволяющих обнаруживать признаки этих дефектов. Однако сложность и большая трудоемкость разработок не дают возможности приступить к одновременному созданию полного комплекса этих устройств уже в настоящее время. Отсюда вытекает задача выбора и обоснования очередности разработок устройств обнаружения признаков. В качестве критерия для выбора очередности можно использовать величину показателя, характеризующего значимость диагностируемого дефекта с точки зрения вызываемого им ущерба. Кроме того, необходимо располагать перечнем признаков, характерных для каждого из диагностируемых дефектов. В данной работе перечни начальных дефектов и их признаков использованы из работ.

При определении показателей значимости дефектов было принято во внимание, что разработка, изготовление и внедрение устройств диагностирования осуществляется в течение 8-10 лет. В связи с этим потребовалось оценить показатели значимости, относящиеся как к настоящему времени, так и к периоду предполагаемого внедрения устройств диагностирования - к 1990 году. Для определения и прогнозирования показателей значимости дефектов использованы два конкурирующих метода. Первый метод базировался на техническом анализе эксплуатационной информации об отказах и экономическом анализе трудо-, энерго- и материалоемкости ремонтных работ. В качестве исходной информации взяты сведения об отказах, происшедших в 1971-1978 гг. на 88 гидрогенераторах различных ГЭС. При этом отказы из-за ошибок эксплуатационного персонала, неправильной работы защитных и автоматических устройств, а также повреждений при нерасчетных анормальных режимах не анализировались. Подавляющее большинство генераторов к моменту отказа находилось в эксплуатации в течение 10 - 25 лет, имело микалентную компаундированную изоляцию обмотки статора и номинальное напряжение 10,5 кВ и выше. Мощности более половины генераторов превышали 100 МВт.

На основании изучения имевшейся эксплуатационной документации был составлен перечень типичных начальных дефектов (табл. I). Для каждого из этих дефектов определялись показатели ущерба, представлявшие собой расчетные оценки стоимости и продолжительности аварийно-восстановительных работ. В качестве исходных данных использовались существующие нормы трудозатрат и цен на запасные части и вспомогательные материалы, а также конкретные объемы ремонта при каждом отказе. Кроме того, во всех случаях оценивалась недовыработка электроэнергии, обусловленная данным отказом. Анализ показал, что в зависимости от объема ремонта показатели ущерба обусловленного возникновением одних и тех же дефектов, могут изменяться в весьма широких пределах. Рассмотрение этих показателей как случайных величин позволило при некоторых допущениях выяснить закон их распределения и затем вычислить вероятные значения стоимости ремонта и недовыработки электроэнергии и их статистические характеристики, которые и подверглись далее сравнению для определения рангов дефектов.

Процедура ранжирования заключалась в размещении наименований начальных дефектов в порядке убывания значений рассматриваемого показателя ущерба с учетом его доверительных интервалов. При перекрытии доверительных интервалов показателей каких-либо дефектов всем им, как правило, присваивался одинаковый ранг. В отдельных случаях, когда при малом числе отказов доверительный интервал оказывался настолько широким, что перекрывал интервалы не скольких дефектов различных рангов, назначение ранга производилось по верхней доверительной границе показателя ущерба. Такой подход позволил надлежащим образом учесть роль редко встречающихся, но приводящих к большим ущербам начальных дефектов. Ранжирование проведено по трехбалльной системе. Полученные две различные совокупности ранговых оценок (по вероятной стоимости ремонта и по вероятной недовыработке электроэнергии) для окончательных выводов сведены к единой системе рангов. При этом если два ранга одного дефекта оказывались различными и отличающимися на единицу, то в качестве результирующего принимался высший ранг, а при разнице в два балла дефекту назначался средний ранг.

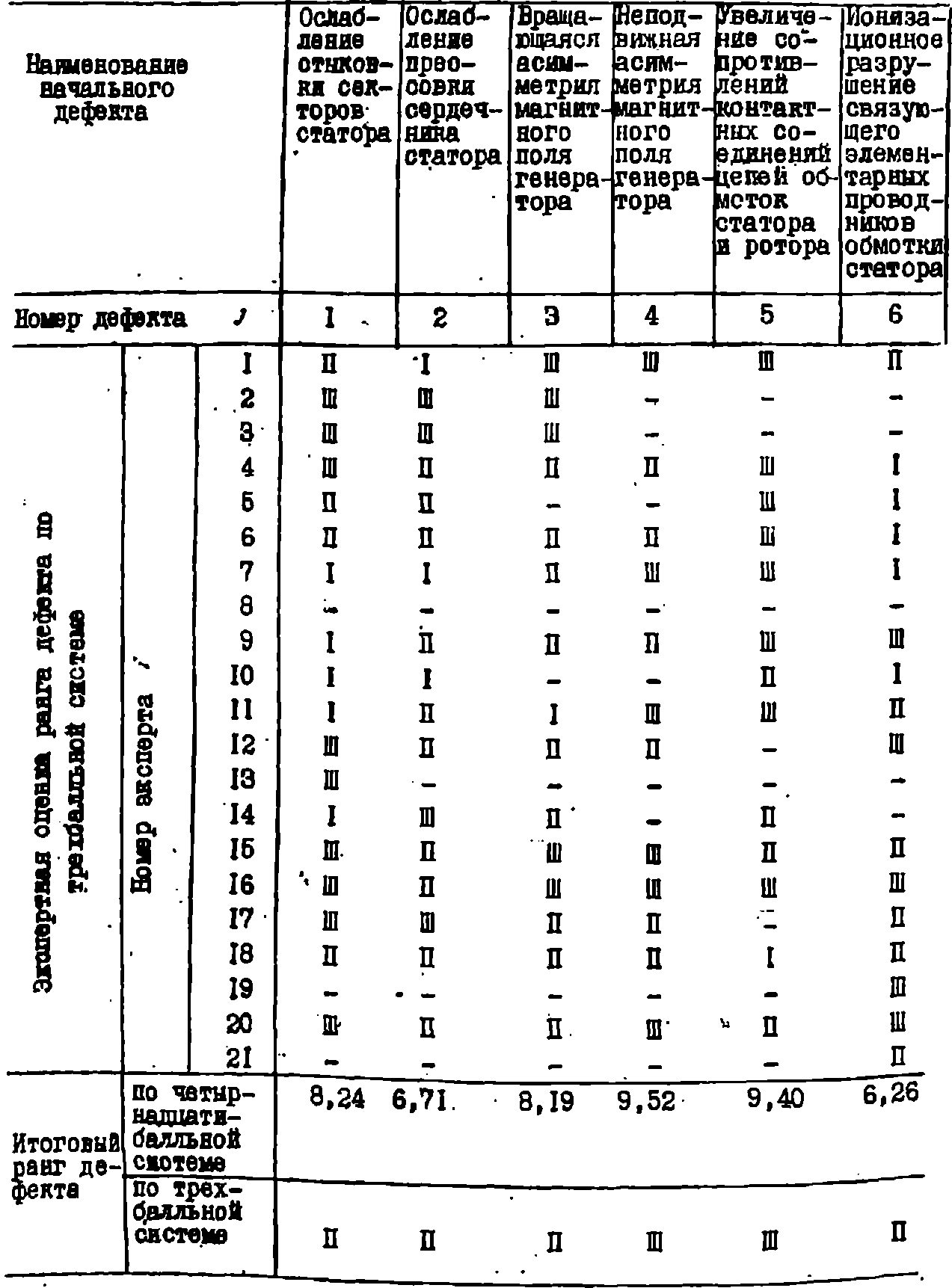

Таблица I. Результаты ранжирования начальных дефектов гидрогенераторов

методом экспертных оценок (прогноз на 1990 г.)

Результаты ранжирования показали, что по состоянию на 1979 г. наиболее значимым о точки зрения вероятного ущерба является дефект - ионизационное разрушение связующего элементарных проводников обмотки статора с микалентной компаундированной изоляцией. Второй ранг получили дефекты 5, 8, 9 и 14 - увеличение сопротивлений контактных соединений цепей обмоток статора и ротора, закупорка элементарных проводников системы водяного охлаждения обмотки статора, течи воздухоохладителей и усталостные трещины элементов конструктивных узлов генератора. Третий ранг получили остальные дефекты - ослабление стыковки секторов статора - ослабление прессовки сердечника статора, вращающаяся и неподвижная асимметрия магнитного поля, ослабление креплений лобовых частей обмотки статора, разрушение корпусной изоляции обмотки статора пазовыми разрядами, старение микалентной компаундированной изоляции, снижение сопротивления изоляции и искрение контактных колец и щеток.

Для проверки результатов ранжирования дефектов, а также для прогнозирования показателей значимости был использован конкурирующий метод - метод экспертных оценок. Экспертам было предложено ранжировать начальные дефекты гидрогенераторов в порядке убывания вызванных этими дефектами ущербов. При этом требовалось оценить не только современное состояние гидрогенераторов в 1979 г., но и дать прогноз на 1990 г.

Ранжирование производилось по трехбалльной системе, причем первый ранг соответствовал более значимым дефектам. Были получены ответы от 21 эксперта, в том числе от 5 работников заводов-изготовителей, 5 эксплуатационников, II работников проектных и научно-исследовательских институтов. Ответы экспертов обрабатывались пр методике, изложенной в работе.

В тех случаях, когда некоторые эксперты воздерживались от оценок тех или иных дефектов, величина рангов этих дефектов приравнивалась средним арифметическим величинам ранговых показателей, данных остальными экспертами. После восполнения таким образом пропущенных оценок производилось преобразование ранговых показателей из трехбалльной системы в систему о числом баллов, равным числу ранжируемых дефектов п . Для этого дефекты располагались сначала. В порядке убывания рангов, назначенных по трехбалльной системе, и нумеровались числами натурального ряда от единицы до п.

Величина преобразованного ранга J-гo дефекта, соответствующая высказыванию 7-го эксперта, принималась равной среднему арифметическому соответствующих чисел натурального рода, причем число I присваивалось дефекту с рангом I , а число п-дефекту с рангом Ш. Поскольку по трехбалльной системе эксперты давали нескольким дефектам один и тот же ранг, то при преобразовании рангов в п-балльную систему таким дефектам присваивался новый ранг, равный среднему арифметическому соответствующих чисел натурального ряда. Итоговый ранг по п-балльной системе определялся путем усреднения оценок всех экспертов для каждого дефекта.

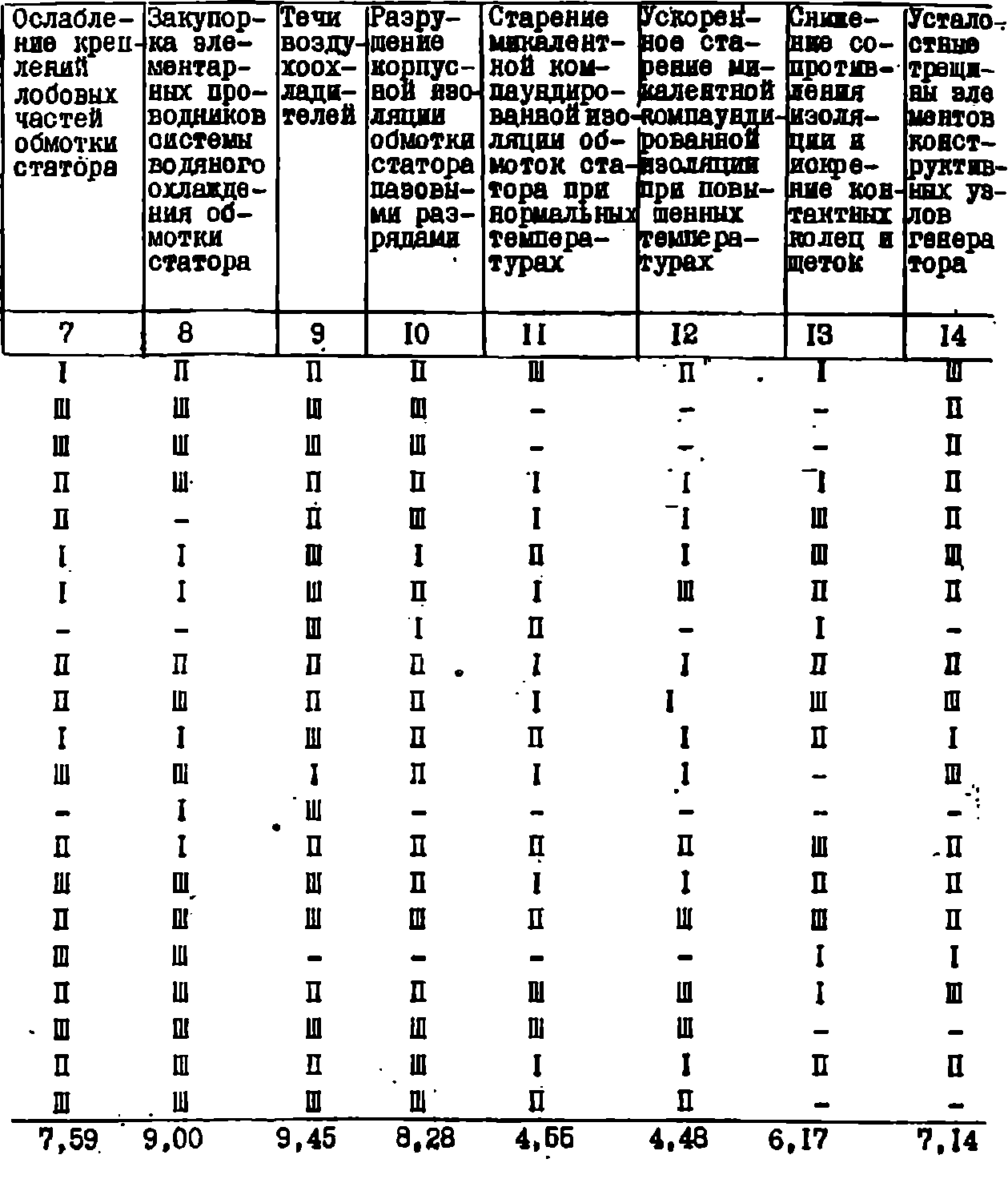

При. анализе экспертных оценок групповая оценка может считаться достаточно надежной только при условии хорошей согласованности ответов опрашиваемых специалистов. Степень согласованности мнений экспертов оценивается с помощью коэффициента конкордации W, представляющего собой общий коэффициент ранговой корреляции оценок, данных всеми экспертами.

(1)

(1)

где - ранг по п -балльной системе, полученный от i-го эксперта для γ-го дефекта; j - показатель связанных (одинаковых) рангов.

Этот показатель определяется по формуле:

![]() (2)

(2)

где j - число групп связанных рангов, содержащихся в оценках i-го эксперта; - число членов в Р-й группе связанных рангов.

Оценка коэффициентов конкордации W производится по рангам в i-балльной системе ранжирования. Обратный переход в трехбалльную систему осуществляется посредством разбиения n-балльных ранговых показателей на три группы, внутри которых эти показатели близки между собой.

Результаты ранжирования дефектов по данным экспертизы на 1979 г. сопоставлялись с аналогичными результатами по показателям ущерба. Проверка согласованности проводилась путем оценки коэффициента ранговой корреляции - коэффициента Спирмана. С доверительной вероятностью 0,8 можно считать согласие результатов обеих процедур на 1979 г. значимым. Это позволяет с определенной степенью достоверности принять прогноз экспертов на 1990 г. (см. табл.1).

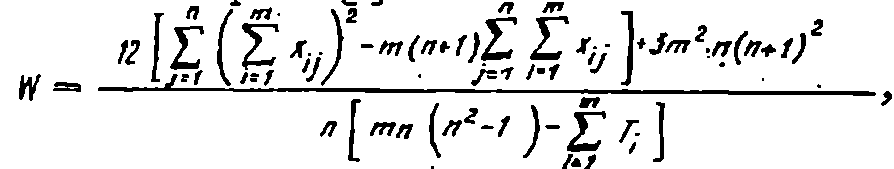

Tаблица 2. Ранжирование устройств обнаружения признаков (определение очередности разработок)

Коэффициент конкордации, отображающий степень согласованности мнений экспертов и вычисленный по формуле (I), оказался равным 0,19. При ранжировании устройств обнаружения признаков дефектов подразумевалось решение первой задачи диагностики - выявление наличия начальных дефектов. Вторая задача диагностики - локализация начальных дефектов - будет решаться на этапе разработки системы диагностирования начальных дефектов, как подсистемы АСУ.

Результаты ранжирования (определения очередности разработки) устройств обнаружения признаков приведены в табл.2. Для каждого дефекта на основании данных работ отобраны наиболее характерные диагностические признаки. Учитывая тенденцию увеличения межремонтных периодов, предпочтение отдавалось признакам, обнаруживаемым с помощью наблюдений и испытаний. Лишь в отдельных случаях отбирались признаки для обнаружения которых необходим осмотр диагностируемого конструктивного узла. Ранжирование признаков и соответственно устройств для их обнаружения производилось в следующем порядке. Сначала рассматривались признаки дефектов, имеющих ранг I. Этим признакам присваивался ранг I. Затем отбирались признаки дефектов, имеющих ранг I I. Им присваивался ранг 2, за исключением тех случаев, когда ранее они получили ранг I. Наконец, признаки дефектов, имеющих ранг I I I, получали ранг 3, если ранее им не были присвоены ранги I или 2.

Принятое правило основано на том, что во многих случаях одно и то же устройство обнаружения признаков позволит обнаруживать признаки различных начальных дефектов. При одинаковых рангах признаков преимущественную очередность получают те признаки, которые охватывают, большее число начальных дефектов.

В результате выполнения процедуры ранжирования первый ранг, т.е. первую очередность разработки получили устройства для контроля примесей (аэрозолей или газов, выделяющихся при деструкции изоляционных материалов) в охлаждающем воздухе генератора, влажности изоляции обмоток статора, ее микроструктуры, а также дискретных значений температур конструктивных узлов генератора. Второй ранг получили устройства контроля вибраций и шумов, ЭДС измерительных витков на статоре и роторе.

Необходимо отметить, что первоочередной проблемой является создание устройств обнаружения местных перегревов и повышенных вибраций в обмотках и в зубцовой зоне активной стали сердечника статора, местных перегревов в контактных соединениях обмоток возбуждения и демпферных обмоток роторов гидрогенераторов.