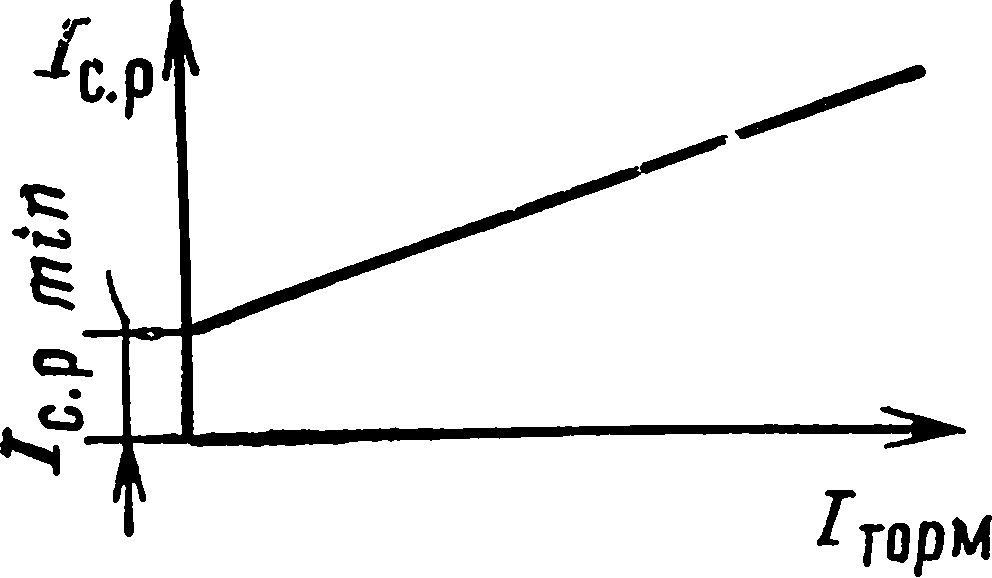

Основным средством отстройки продольной дифференциальной защиты от тока небаланса (Iнеб) является торможение [1]. Ток срабатывания дифференциального реле с торможением (Iс.р) при внешних КЗ возрастает с увеличением тока линии за счет торможения, создаваемого токами в плечах защиты (рис. 1.2)

![]()

где Iс.р min — минимальный ток срабатывания реле, соответствующий отсутствию торможения (Iторм=0); k1 и k2— коэффициенты пропорциональности при токах в тормозной и рабочей цепях дифференциального реле. Отношение k1/k2=kт называется коэффициентом торможения.

Торможение снижает чувствительность защиты к внутренним КЗ. Уменьшить коэффициент торможения можно лишь в том случае, если удается уменьшить ток небаланса. Значительная доля этого тока определяется сопротивлением проводов ЛС. Желание устранить эту составляющую небаланса привело к появлению ПДЗ, в которых наряду с торможением применяется компенсация влияния сопротивления проводов ЛС.

Рис. 1.2. Примерная зависимость тока срабатывания ПДЗ от тока торможения

Суть компенсации заключается в том, что рабочая цепь дифференциального реле включается в диагональ моста, уравновешенного при внешних КЗ. Сам мост выполняется с помощью модели—аналога ЛС (см. рис. 5.9). Параметры модели определяются достаточно просто. Например, в схеме с циркулирующими токами при внешних КЗ, когда токи по концам защищаемой линии равны по значению и одинаковы по фазе, потенциалы проводов в середине ЛС равны и провода в этой точке можно соединить между собой, не нарушая работы ПДЗ.

Отсюда — параметры модели: Rмод=0,5R0l, -Xс.мод=2/ωС0l, где R0 и С0 — удельные активное сопротивление и емкость между проводами ЛС в расчете на километр длины; l — протяженность ЛС. Отдельные разработки ПДЗ с компенсацией, выполненные в СССР, описаны в [8, 12, 20].

Широкое применение в отечественной и зарубежной практике находит дифференциально-фазный способ выполнения продольных дифференциальных защит. Техническая реализация защит такого вида требует особых решений, о чем будет сказано дальше. Здесь же уместно выделить некоторые общие моменты, способные повлиять на выбор дифференциального токового или дифференциально-фазного способа построения защиты линий. Для дифференциально-фазного способа характерно:

- больший запас по селективности по сравнению с дифференциальным токовым вследствие меньшей погрешности трансформаторов тока и комбинированных фильтров симметричных составляющих по углу, чем по абсолютному значению;

- кратность тока КЗ не влияет на характеристики дифференциально-фазной защиты. Не имеет значения и отличие абсолютных значений токов по концам защищаемой линии;

- напряжение между проводами ЛС определяется не кратностью тока КЗ и видом повреждения, а лишь устройством формирования рабочих сигналов.

Структура защищаемого объекта может вносить в схему ПДЗ серьезные конструктивные и параметрические отличия. Наиболее распространенными из сложных объектов являются блоки линия — трансформатор и линии с ответвлениями. Подробному описанию защит таких объектов посвящены гл. 4 и 5.