Основные операции пусковых режимов

Основные технологические операции пусковых режимов энергоблоков определяются тепловым состоянием оборудования.

Рассмотрим основные принципы организации пусковых режимов мощных энергоблоков на примере энергоблока 300 МВт. Унифицированная технология сепараторного режима пуска энергоблоков 300 МВт в зависимости от теплового состояния оборудования имеет следующие особенности. При пусках из холодного и неостывшего состояний прогрев регулирующих клапанов и перепускных труб за ними проводится при повышении частоты вращения ротора турбины до 13,3 с-1. Прогрев системы промперегрева проводится совместно с разворотом роторов турбины паром через ЦВД при частоте вращения роторов турбины 13,3 с-1, закрытых защитных клапанах ЦСД, открытых сбросах из паропроводов горячего промперегрева и пониженном — до 0,064 МПа — вакууме в конденсаторе турбины. Пониженный уровень вакуума при пусках из холодного состояния поддерживается на этапе от растопки котла до окончания прогрева системы промперегрева или ротора среднего давления. Прогрев системы промперегрева при пусках из холодного состояния заканчивается после достижения температуры металла участков горячих паропроводов перед ЦСД турбины не менее 100° С. Ротор ЦСД прогревается при частоте вращения 13,3 с 1 в течение 90 мин.

Пониженный вакуум в этих режимах поддерживается для прогрева ротора среднего давления за счет конденсации пара, подаваемого на уплотнения, а также для интенсификации предварительного прогрева паропроводов горячего промперегрева и обеспечения полного открытия всех регулирующих клапанов турбины при указанной частоте, вращения ротора. При пусках из неостывшего состояния сохранение пониженного вакуума уменьшает охлаждение паровпускных частей ЦВД и ЦСД уплотняющим паром, обеспечивает полное открытие регулирующих клапанов и интенсифицирует прогрев системы промперегрева. При пусках из горячего состояния пониженный вакуум поддерживается только для уменьшения охлаждения паровпускных частей ЦВД и ЦСД уплотняющим паром.

В качестве факторов, ограничивающих продолжительность пуска и нагружения энергоблока, приняты условия прогрева фланцевого соединения корпуса ЦСД и термонапряженное состояние роторов [8]. Когда система обогрева фланцевого соединения корпуса ЦСД при пусках из холодного и неостывшего состояний обеспечивает предельно допустимую разность температур по ширине фланца не более 60° С при скорости прогрева его наружной поверхности 1° С/мин, лимитирующим фактором является только термонапряженное состояние роторов. Допустимые скорости прогрева и охлаждения роторов ЦВД и ЦСД выбраны из условия пластической деформации сжатия в зоне концентраторов на поверхности роторов, при которой остаточные напряжения при стационарном режиме не превышают предела длительной прочности для соответствующей температуры.

При изменениях температуры размах деформаций не должен превышать значения, вызывающего при заданном числе режимов накопление циклической составляющей повреждаемости, равной допустимой. При разработке режимов и графиков-заданий пуска энергоблока все оценки допустимых разностей температур и скоростей прогрева должны проводиться в зависимости от формы деталей, концентрации напряжений в тепловых канавках, теплофизических свойств и прочностных характеристик материала от температуры, а также с учетом отклонений температуры пара от заданной на 20° С.

Начальный уровень и график изменения расхода топлива на сепараторном режиме пуска энергоблока определяются следующими условиями [5, 30, 55, 69, 70]: обеспечение предварительного прогрева главных паропроводов за приемлемое время до требуемого уровня и надежности температурного режима толстостенных элементов котлов и турбины при прогреве; обеспечение заданных параметров свежего пара и пара промежуточного перегрева; выход на холостой ход турбогенератора при полностью открытом ПСБУ и взятии нагрузки не менее 20 МВт после синхронизации путем закрытия ПСБУ; минимальный при соблюдении ранее указанных условий расход топлива на этом этапе пуска энергоблока. Начальный расход топлива принимается равным 14—15% номинального при пусках из холодного состояния и после простоя 60—90 ч по условиям получения расхода пара, необходимого для прогрева главных паропроводов.

При пусках после простоя 18—55 ч начальный расход топлива принимается равным 17—18% номинального для получения необходимой для прогрева главных паропроводов температуры пара и по условиям равномерного прогрева толстостенных выходных камер котла при подключении пароперегревателя. При пусках после простоя менее 18 ч начальный расход топлива составляет 21—22% номинального по температурным условиям работы неохлаждаемого пароперегревателя. Температура газов в поворотной камере котла при этом не должна превышать 530° С.

Моменты подфорсировок по расходу топлива выбирают с учетом разгонных характеристик котлов по производительности. Первая подфорсировка котла по расходу топлива до 21—22% при пусках после простоя более 18 ч проводится для повышения частоты вращения ротора турбины до 50 с-1 без прикрытия НСБУ и для взятия сразу после синхронизации генератора нагрузки не менее 20 МВт. Этот уровень расхода топлива необходим также при пусках после простоя менее 55 ч по условиям прогрева главных паропроводов и получения заданной температуры пара промежуточного перегрева сразу после включения генератора в сеть.

Первая подфорсировка котла по расходу топлива проводится при пусках после простоя 60—90 ч при частоте вращения 13 с-1, а при пусках после простоя меньшей длительности — по окончании открытия клапанов Д-3. Первая подфорсировка котла по расходу топлива до 30% номинального проводится при пусках из горячего состояния и после простоя до 18 ч по условиям обеспечения заданной температуры пара промежуточного перегрева после включения генератора в сеть. Вторая подфорсировка котла по расходу топлива проводится при пусках из холодного состояния после окончания выдержки на начальной нагрузке, а при меньшей длительности простоя — сразу после синхронизации.

Подключение пароперегревателя при пусках из холодного и близкого к нему состояния при начальной температуре металла толстостенных элементов котла и турбины менее 80° С проводится полным (в один прием) открытием клапанов на выпаре из встроенных сепараторов сразу после включения одной-двух горелок. Это позволяет исключить тепловые удары в толстостенных элементах вследствие конденсации пара на их холодных поверхностях, наблюдающиеся при скачкообразном повышении давления пара в паропроводах до 0,4 МПа, которое неизбежно при более позднем подключении пароперегревателя.

При пусках после простоя меньше 55 ч, когда температура металла элементов тракта сверхкритического давления более 80° С, подключение пароперегревателя начинается при температуре перед ВЗ 260—270° С, что обеспечивает достаточно эффективную работу встроенных сепараторов. Плавное открытие клапанов на выпаре и дренирование паропроводов от сепаратора и за ВЗ гарантируют надежный режим пароперегревателя и камер котла. При пусках из горячего и близких к нему состояний, когда сохранилось избыточное давление в тракте котла до ВЗ, в качестве главного критерия, определяющего начало подключения пароперегревателя, принимается температура газов в поворотной камере котла, которая должна составлять 500 и 400° С при пусках после простоя соответственно до 8 ч и больше.

Работа встроенных сепараторов организуется с проскоком пара, гарантирующим исключение забросов влаги в пароперегреватель. Характерный для энергоблоков 300 МВт темп естественного остывания элементов главных паропроводов и стопорных клапанов ЦВД турбины позволяет при пусках из всех тепловых состояний проводить предварительный прогрев паропроводов сразу до регулирующих клапанов ЦВД турбины, совмещая его с прогревом главной паровой задвижки и стопорных клапанов, которые открываются при сборке схемы.

При пусках энергоблока из холодного состояния предварительный прогрев главных паропроводов до подачи пара в турбину завершается после повышения температуры пара в стопорных клапанах турбины до 220—230° С, что выше температуры насыщения на 50—60° С и исключает попадание в турбину влажного пара. При пусках из неостывшего и горячего состояний критериями завершения предварительного прогрева всей трассы главных паропроводов до регулирующих клапанов турбины являются прогрев стопорных клапанов до температуры, отличающейся от температуры металла верха ЦВД в зоне паровпуска не более чем на 50° С, а также догрев главного паропровода перед ГПЗ до температуры металла верха ЦВД в зоне паровпуска.

Выбор начальной температуры пара за пусковым впрыском перед толчком ротора определяется тепловым состоянием ЦВД турбины с учетом ограничений по прогреву — охлаждению деталей паровпуска на этапах разворота, работе на холостом ходу и после включения генератора в сеть. Температура пара перед толчком ротора устанавливается на 80—100° С выше температуры металла верха ЦВД в зоне паровпуска, но не выше чем 500° С при пусках энергоблока на сепараторном режиме и не выше номинальной (545° С) при пусках энергоблока в прямоточном режиме. При пусках энергоблока из холодного состояния температура пара устанавливается 280° С.

При естественном остывании энергоблока 300 МВт температуры металла основной трассы паропроводов горячего промперегрева и ЦСД турбины в зоне паровпуска сохраняются достаточно близкими. Более быстрое остывание наблюдается лишь на участках примыкания паропроводов к котлу и ЦСД турбины. Это позволяет применять без опасных захолаживаний ЦСД технологию пуска энергоблока без предварительного прогрева системы промперегрева или с ограниченным его прогревом. Пуск энергоблока без предварительного прогрева системы промперегрева может проводиться при условии, что температура металла концевых участков паропроводов перед ЦСД не менее 100° С и разность температур металла ЦСД в зоне паровпуска и основной трассы паропроводов не более 100° С. Соблюдение этих граничных условий, которые обычно обеспечиваются при длительности простоя примерно 55 ч, гарантирует надежный температурный режим паровпуска ЦСД.

Расширение зоны режимов пуска энергоблока без предварительного прогрева системы промперегрева возможно при улучшении качества изоляции паропроводов, особенно концевых участков перед ЦСД турбины.

При несоблюдении начальных критериев, позволяющих проводить пуск без предварительного прогрева, пуск энергоблока проводится с ограниченным предварительным прогревом системы промперегрева. Выдержка в течение 15 мин при частоте вращения ротора 13,3 с-1 при ухудшенном вакууме проводится для догрева концевого участка паропровода до температуры не менее 100° С. При плохой изоляции основной трассы паропроводов горячего промперегрева выдержка на частоте 13,3 с-1 должна увеличиваться, чтобы обеспечить догрев основной трассы. Последующая после завершения прогрева системы промперегрева выдержка на частоте 13,3 с-1 в течение 10 мин задана для выполнения операций, которые должны предшествовать повышению частоты вращения ротора турбины до 50 с-1. При этом повышается вакуум в конденсаторе турбины до 8 кПа, открываются защитные клапаны ЦСД, клапан на выпаре из встроенных сепараторов, закрываются сбросы из паропроводов горячего промперегрева. Для обеспечения допустимых темпа прогрева и уровней напряжений в регулирующих клапанах и вторых перепускных трубах ЦВД турбины кроме понижения вакуума и прикрытия клапанов Д-3 при пусках из неостывшего состояния предусматривается также плавное в течение 10 мин повышение частоты вращения ротора турбины до 13,3 с 1 с последующей выдержкой не менее 10 мин.

Для пуска энергоблока из неостывшего состояния без предварительного прогрева системы промперегрева полное открытие клапанов на выпаре из ВС проводится через 8—10 мин после повышения частоты вращения ротора турбины до 13,3 с- 1. При пусках без предварительного прогрева системы промперегрева во избежание попадания холодного пара из трубопроводов за ПСБУ в паропроводы горячего промперегрева через возможные неплотности обратного клапана при сборке схемы закрываются задвижки на линиях сброса из паропроводов горячего промперегрева. Задвижки открываются только после толчка ротора, когда обеспечивается закрытие сбросных клапанов системой регулирования турбины.

Для ограничения охлаждения деталей паровпуска ЦСД турбины на этапе разворота и скорости прогрева их на холостом ходу и после включения генератора в сеть температура промежуточного перегрева пара перед ЦСД турбины устанавливается на 80—100е С выше температуры металла верха ЦСД в зоне паровпуска, но не более номинального значения. При пусках из холодного состояния температура промежуточного перегрева пара перед ЦСД поддерживается равной 270° С.

Включение системы обогрева фланцевого соединения корпуса ЦСД турбины рекомендуется при начальной температуре фланцев не более 420° С и после синхронизации генератора. Применение системы обогрева фланцевого соединения корпуса ЦВД турбины рекомендуется при начальной температуре фланцев не более 300° С и перед повышением частоты вращения ротора до 50 с-1. Ограничение зоны режимов использования системы обогрева фланцевого соединения корпуса ЦВД определяется необходимостью уменьшить захолаживание последних в начальный период после включения системы обогрева, имеющей значительную металлоемкость. Система обогрева фланцевого соединения корпуса ЦВД отключается после повышения давления пара перед турбиной до номинального значения при нагрузке около 180 МВт. Система обогрева фланцевого соединения ЦСД отключается после выхода на номинальную нагрузку или после достижения температуры промежуточного перегрева пара, близкой к номинальной.

При пусках энергоблока из горячего состояния термонапряженное состояние деталей не лимитирует продолжительность нагружения, и она определяется технологическими условиями и возможностями персонала. При пусках из холодного и неостывшего состояний темп нагружения турбины определяется по термонапряженному состоянию роторов либо по условиям прогрева фланцевого соединения корпуса ЦСД. Для турбин с эффективной системой обогрева фланцевого соединения ЦСД продолжительность нагружения выбирают, исходя из обеспечения таких условий прогрева роторов, при которых на протяжении всего пуска напряжения или соответствующие им характерные перепады температур в металле поддерживаются на уровне предельно допустимых с учетом необходимого запаса на эксплуатационные отклонения температуры пара от рекомендуемой графиком-заданием.

Момент завершения прогрева определяется нагревом поверхностей расточек обоих роторов до температуры 430° С, при которой допустим выход на номинальную нагрузку при температуре пара 520° С. Продолжительность нагружения определяется по тому ротору, который требует наибольшего времени на прогрев. Режим прогрева другого ротора влияет на графики-задания изменения температуры пара перед соответствующим цилиндром турбины при определенной продолжительности.

Для турбин без систем обогрева фланцевого соединения корпуса ЦСД продолжительность нагружения при начальной температуре металла в зоне паровпуска ЦСД до 420° С выбирается по условию прогрева фланцевого соединения, при этом скорость прогрева наружной поверхности фланца не должна превышать 40° С/ч. К моменту достижения номинальной нагрузки энергоблока допустимо понижение температуры промежуточного перегрева пара до 520° С и температуры наружной поверхности фланца до 420° С. При начальной температуре металла

ЦСД в зоне паровпуска более 420;з С продолжительность нагружения определяется теми же условиями, что и для турбин с эффективной системой обогрева фланцевого соединения корпуса ЦСД.

Перевод энергоблока на номинальное давление пара перед турбиной предусматривается при нагрузке 180 МВт, что с достаточным эксплуатационным запасом обеспечивается по суммарному гидравлическому сопротивлению узла встроенных сепараторов, первичного пароперегревателя и главных паропроводов, определяющих предельный уровень давления перед ВЗ.

По условиям термонапряженного состояния стопорных клапанов и для исключения заметного захолаживания ЦВД переход на номинальное давление пара осуществляется за 15—20 мин при одновременном повышении температуры пара примерно на 40° С. Расчет температурного поля ротора высокого давления показал, что при такой технологии пуска знак напряжений в роторе не изменяется, а лишь несколько замедляется темп прогрева.

Переход на номинальное давление для энергоблоков 300 МВт, как и для других, производится по унифицированной технологии (см. § 5.5.1). Для этого на энергоблоках 300 МВт,с турбинами К-300-240 ПО ЛМЗ полностью закрывают регулирующие клапаны № 5—7 и полностью открывают регулирующие клапаны № 1—4. Прогрев ПТН производится паром от 111 отбора турбин при частоте вращения ротора ПТН около 16,6 с-1 При пусках энергоблока после простоя более 55 ч прогрев начинается при нагрузке 100—110 МВт. При пусках энергоблока 300 МВт после простоев меньшей длительности прогрев турбопривода для снятия ограничений по темпу нагружения энергоблока следует начинать на более раннем этапе при нагрузке блока 30—40 МВт Схема для прогрева турбопривода должна собираться одновременно со схемой паропроводов блока. Перевод питания с ПЭН на ПТН должен проводиться при нагрузке энергоблока около 180. МВт до перехода на номинальное давление пара, что повышает надежность выполнения этой операции.

Температура пара при пусках энергоблока регулируется пусковым впрыском и штатными средствами. Пусковой впрыск включается при достижении «толчковой» температуры пара и используется на всех этапах пуска энергоблока до повышения температуры пара, соответствующей номинальной. Диапазон регулирования пускового впрыска обеспечивается вводом 2-го впрыска, а последнего—вводом 1-го впрыска. При достижении расчетной температуры пара (до пускового впрыска) за поверхностью нагрева, контролируемой 1-м впрыском, соответствующие впрыски переводятся на автоматическое управление подачи топлива или питания. Регуляторы, контролирующие температуру пара в промежуточном сечении тракта котла до 1-го впрыска, должны включаться в работу в зависимости от местных условий и режима пуска при нагрузке энергоблока 40—60% номинальной. Температура пара промежуточного перегрева при пусках энергоблока регулируется паровыми байпасами, пусковым впрыском и штатными средствами. Указания по использованию пусковых средств регулирования ориентированы на предусмотренное типовой пусковой схемой выполнение паровых байпасов промежуточного пароперегревателя перед турбиной и пусковых впрысков за котлом. При другой компоновке паровых байпасов и пусковых впрысков эти указания в рабочих инструкциях корректируются по местным условиям.

Паровые байпасы включаются при повышении температуры пара перед ЦСД турбины до требуемой по графику-заданию Для соблюдения этого требования при пусках из холодного состояния и после простоя 60—90 ч паровые байпасы следует включать на холостом ходу турбогенератора, при пусках после простоя около 55 ч после взятия начальной нагрузки и лишь при значительных задержках — на холостом ходу. Отключение паровых байпасов и переход на пусковые впрыски следует проводить в диапазоне нагрузок энергоблока 50—90 МВт.

При пусках энергоблока после простоя менее 55 ч ограничивать рост температуры пара перед ЦСД турбины необходимо при нагрузке более 40—50 МВт. Это позволяет использовать для регулирования только пусковой впрыск, так как при этой нагрузке обеспечиваются надежные условия испарения впрыскиваемой воды в потоке пара без выпадения влаги на стенки паропроводов. Пусковой впрыск используется на всех последующих этапах нагружения блока до достижения номинального значения температуры пара перед ЦСД турбины. Диапазон регулирования пускового впрыска обеспечивается вводом аварийного впрыска.

Упрощение схемы регулирования температуры промежуточного перегрева пара при пусках энергоблока с отказом от использования паровых байпасов возможно лишь после завершения конструктивной доводки пусковых впрысков с обеспечением надежных условий испарения впрыскиваемой воды в потоке пара на всех этапах пуска энергоблока, в том числе на холостом ходу и после взятия начальной нагрузки. При отсутствии на энергоблоке пусковых впрысков в паропроводах горячего промперегрева следует использовать только штатные средства регулирования (при пусках из горячего состояния) При пусках энергоблока из холодного и неостывшего состояний нужно отключать паровые байпасы и переходить на аварийный впрыск при нагрузке энергоблока 90 МВт. Применение технологии пуска энергоблока из горячего резерва на прямоточном режиме позволяет наиболее быстро восстановить номинальную нагрузку энергоблока через 65—70 мин после розжига форсунок котла.

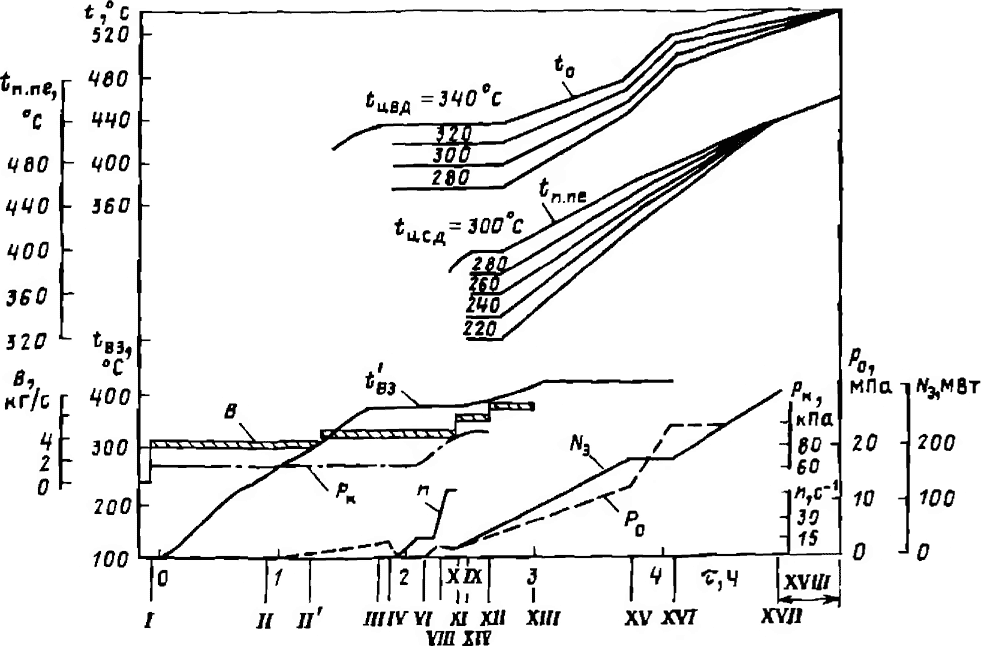

Рис. 5.4. График-задание пуска энергоблока 300 МВт из неостывшего состояния (температура паровпуска ЦВД 340 -280° С, температура паровпуска ЦСД 300— 220° С, продолжительность простоя 32—55 ч).

1— розжиг горелок (форсунок); II, 2' - открытие клапанов Д-3; III— ввод пусковых впрысков в главные паропроводы; IV — прикрытие клапанов Д-3; VI — повторное открытие клапанов Д-3; 8 — включение системы обогрева фланцевого соединения корпуса ЦВД; IX — включение байпасов промежуточного пароперегревателя; X включение генератора в сеть, закрытие ПСБУ, полное открытие регулирующих клапанов турбины; 11— включение системы обогрева фланцевого соединения корпуса ЦСД, XII — включение пусковых впрысков в паропроводы горячего промперегрева, начало отключения байпасов промежуточного пароперегревателя; XIII — перевод котла на прямоточный режим, отключение байпасов промежуточного пароперегреватели; XIV — начало прогрева ПТН; XV переход с ПЭН на ПТН; XVI отключение системы обогрева фланцевого соединения корпуса ЦВД; XVII отключение системы обогрева фланцевого соединения корпуса ЦСД; XVIII — отключение пусковых впрысков в главные паропроводы промежуточного пароперегревателя; Nэ — электрическая мощность; п — частота вращения ротора турбогенератора; р- вакуум в конденсаторе; рп - давление пара перед турбиной; В — расход топлива; tg3— температура среды перед встроенной задвижкой, tп — температура пара после пускового впрыска; tцвл — температура металла верха ЦВД в зоне паровпуска, tцвдпс температура промежуточного перегрева пара перед ЦСД; температура металла верха ЦСД в зоне паровпуска

Технология пуска энергоблока из горячего резерва, обеспечивающая уменьшение расхолаживания котла, главных паропроводов и турбины, имеет следующие особенности: минимальная с учетом требований правил технической эксплуатации длительность вентиляции газовоздушного тракта котла перед пуском, установление растопочного расхода воды в котле за I—5 мин непосредственно перед розжигом форсунок с последующим быстрым (2—3 мин) увеличением расхода топлива до растопочного, снижение давления пара перед турбиной до толчка ротора до 16—18 МПа.

Таблица 5.1 Основные характеристики режимов пуска моноблока 300 МВт

Таблица 5.2. Основные характеристики режимов пуска моноблока 800 МВт

Параметр | Значение | ||||||

Исходная температура верха корпуса турбины в зоне паровпуска, | <200 | 200—240 | 2,50 —290 | 300-340 | 350—390 | 400-440 | >450 |

цвд | 230 | 220—260 | 260-300 | 300—340 | 320—360 | 360 -400 | >410 |

Ориентировочная продолжительность простоя блока, ч | > 100 | 84-100 | 66—80 | 50—62 | 32-46 | 16 28 | 0 —5 |

Продолжительность пуска от розжига горелок до толчка ротора турбины, мин | 35* | 165* | 175* | 220 | 210 | 195 | 75 |

Параметры пара перед толчком ротора турбины: | 2,5 | 3,5 | 3,5-5,0 | 8 | 9 | 8,5 | 10 |

t0, 0 С | 300 | 320 | 360 | 400 | 420 | 460 | 520 |

tп.п., ° С | 230 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 |

Продолжительность повышения частоты вращения ротора турбины, мин | 65*2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Продолжительность нагружения до 360 МВт, мин | 272 | 172 | 122 | 132 | 132 | 132 | 40 |

Параметры пара к моменту окончания нагружения (до 800 МВт): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |

t пп С | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |

Общая продолжительность нагружения, мин | 360 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 120 |

Общая продолжительность пуска | 460* | 4 70* | 430* | 425 | 415 | 400 | 235 |

блока, мин |

|

|

|

|

|

|

|

* Без учета времени горячей отмывки тракта до ВЗ.

Без учета времени выдержки на 17с-1 дли прогрева РСД по условиям хладноломкости при температуре ЦСД меньше 20° *. Без учета выдержки времени горячей отмывки и прогрева РСД на 17 с .

Останов энергоблоков без расхолаживания оборудования производится при выводе энергоблока в резерв или при необходимости проведения ремонтных работ, не связанных с температурным состоянием котла, паропроводов и турбины. Технология такого останова энергоблока заключается в том, что его разгружают при номинальных параметрах свежего пара и максимально возможной, но не ниже 510° С, температуре пара промежуточного перегрева — примерно до 45— 50% номинального значения, с дальнейшим погашением топки котла, быстрой разгрузкой турбины до 25—30 номинального значения и отключением ее защитными устройствами.

После погашения котла закрывают его регулирующие клапаны, встроенную задвижку, дроссели Д-1 и Д-3, открывают ПСБУ и обеспаривают пароперегреватель, при этом давление в тракте до ВЗ сохраняется.

При разгрузке энергоблока на номинальных параметрах свежего пара скорость снижения нагрузки следует выдерживать примерно равной 1% номинального значения в минуту, что обеспечивает допустимый уровень напряжений в толстостенных элементах энергоблока.

В случае, если энергоблок работает на скользящем давлении среды, разгрузку следует производить без изменения положения регулирующих клапанов турбины, что обеспечивает поддержание температуры металла проточной части турбины практически постоянной, при этом скорость разгрузки энергоблока не ограничивается термическими напряжениями деталей турбины.

Останов при аварийном отключении энергоблока защитами или персоналом. До установления причины останова производится консервация котла с сохранением давления во всем водопаровом тракте и уплотнение газовоздушного тракта. После установления причины останова, но не позднее чем через 10 мин после отключения, энергоблок готовится к пуску на прямоточном или сепараторном режиме либо продолжаются операции по выводу оборудования в ремонт.

Энергоблок должен быть аварийно остановлен в следующих случаях:

останов котла моноблока или обоих корпусов дубль-блока;

отключение турбины, связанное с повреждениями или опасными нарушениями ее работы;

отключение генератора или трансформатора энергоблока из-за внутренних повреждений;

образование сквозных трещин или разрыва паропровода, питательного трубопровода, корпуса деаэратора;

отключение всех питательных насосов;

потеря напряжения на всех приборах теплотехнического контроля;

пожар, угрожающий персоналу или оборудованию;

отключение турбины и генератора, если отсутствует система автоматического перевода энергоблока в режим холостого хода.