ГЛАВА ПЯТАЯ

ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБОУСТАНОВОК

5-1. ХАРАКТЕРНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБОУСТАНОВОК

Графики тепловых нагрузок. Наличие у теплофикационной ПТУ равноправных и независимых потребителей тепловой и электрической энергии, каждый из которых предъявляет свои требования к количеству отпускаемой ему в тот или иной момент времени энергии и к параметрам, характеризующим ее качество, с одной стороны, предопределяет многообразие режимов, при которых может работать турбоустановка, а с другой— накладывает определенные ограничения на реализацию тех или иных конкретных режимов. В наибольшей мере эти ограничения ввиду безусловной необходимости теплоснабжения касаются в ряде случаев независимого маневрирования электрической мощностью. Однако важность задачи привлечения агрегатов ТЭЦ к участию в регулировании переменной части графиков нагрузки, значимость которой в современных условиях показана в гл. 1, делает необходимыми поиски разумного компромисса хотя бы для частичного ее решения.

Режимы отпуска теплоты от ТЭЦ существенно меняются в процессе эксплуатации. Одна из причин этого связана с тем, что ТЭЦ строят в том или ином районе с учетом перспектив его развития. Так как с развитием района происходит неуклонный рост теплопотребления, в течение более или менее длительного периода после ввода в эксплуатацию агрегаты ТЭЦ работают с частичными, постепенно возрастающими с течением времени тепловыми нагрузками. Но и после того, как будет достигнут проектный уровень тепловых нагрузок, режимы как коммунально-бытового, так и промышленного теплопотребления оказываются существенно переменными [57].

Затраты теплоты на отопление и вентиляцию зависят от климатических факторов, температуры наружного воздуха и силы ветра, а также от тепловой изоляции стен зданий. Это предопределяет резко выраженный сезонный характер теплопотребления, а также существенные изменения теплопотребления в течение отопительного сезона. Продолжительность отопительного периода и число часов максимума тепловой нагрузки значительно изменяются в зависимости от географической широты.

Немалую часть отопительного периода теплофикационные агрегаты в некоторых энергосистемах работают с частичными тепловыми нагрузками по электрическому графику, а в неотопительный период многие из них переводятся на конденсационный режим.

Главная часть суточных и недельных изменений теплопотребления, как следует из примера, приведенного на рис. 5-1 для одного из жилых районов [57], обусловлена не отопительновентиляционным потреблением, хотя, конечно, оно тоже может меняться, особенно в пределах недели, а расходом воды на горячее водоснабжение. Закономерности изменения во времени расхода теплоты на горячее водоснабжение могут существенно различаться для объектов различного назначения. Для них могут не совпадать часы максимумов потребления горячей воды. Для жилых районов также возможен разброс, потребления горячей воды, зависящий от преобладающего состава населения в том или ином районе. В большинстве случаев максимум теплопотребления наблюдается в жилых районах в утренние часы (с 8 до 10 ч) и вечерние (с 20 до 23 ч). Днем расход теплоты на горячее водоснабжение снижается на 15—45 % максимального, ночные провалы в неотопительный период достигают 90 % максимального расхода горячей воды. В наибольшем количестве горячая вода потребляется в течение всего года по выходным дням. Суммарное теплопотребление в отопительный период снижается в ночные часы на 15—20 % максимального и более. Максимум суммарного теплопотребления соответствует 21— 24 ч предвыходного дня (пятницы).

Суточные графики коммунально-бытового теплопотребления для различных климатических районов имеют однотипные закономерности изменения, но для районов Сибири и Севера, где доля горячего водоснабжения меньше из-за общего возрастания отопительных нагрузок, графики теплопотребления несколько ровнее.

Свыше 70 % общего промышленного потребления приходится на несколько отраслей: черную и цветную металлургию, нефтеперерабатывающую, нефтехимическую, химическую, целлюлозно-бумажную, машиностроительную и легкую промышленность. Эти отрасли оказывают определяющее влияние на результирующие графики промышленного теплопотребления. Основным теплоносителем во всех отраслях, потребляющих тепловую энергию, является пар. Диапазон используемых давлений его чрезвычайно широк: от 0,2 до 9,8 МПа. Однако основными значениями являются 0,8—1,5 МПа. Потребление пара с таким давлением преобладает во всех отраслях, составляя 60—80 % всего потребления пара. В технологических процессах некоторых отраслей (легкая, целлюлозно-бумажная промышленность и др.) заметную долю в общем теплопотреблении составляет также теплота горячей воды.

Рис. 5-1. Суточные графики коммунально-бытового теплопотребления в отопительный период: 1 — температура наружного воздуха Тн в; 2 — расход воды G на горячее водоснабжение (при непосредственном водоразборе); 3 — расход теплоты на отопление и вентиляцию; 4 — суммарное теплопотребление

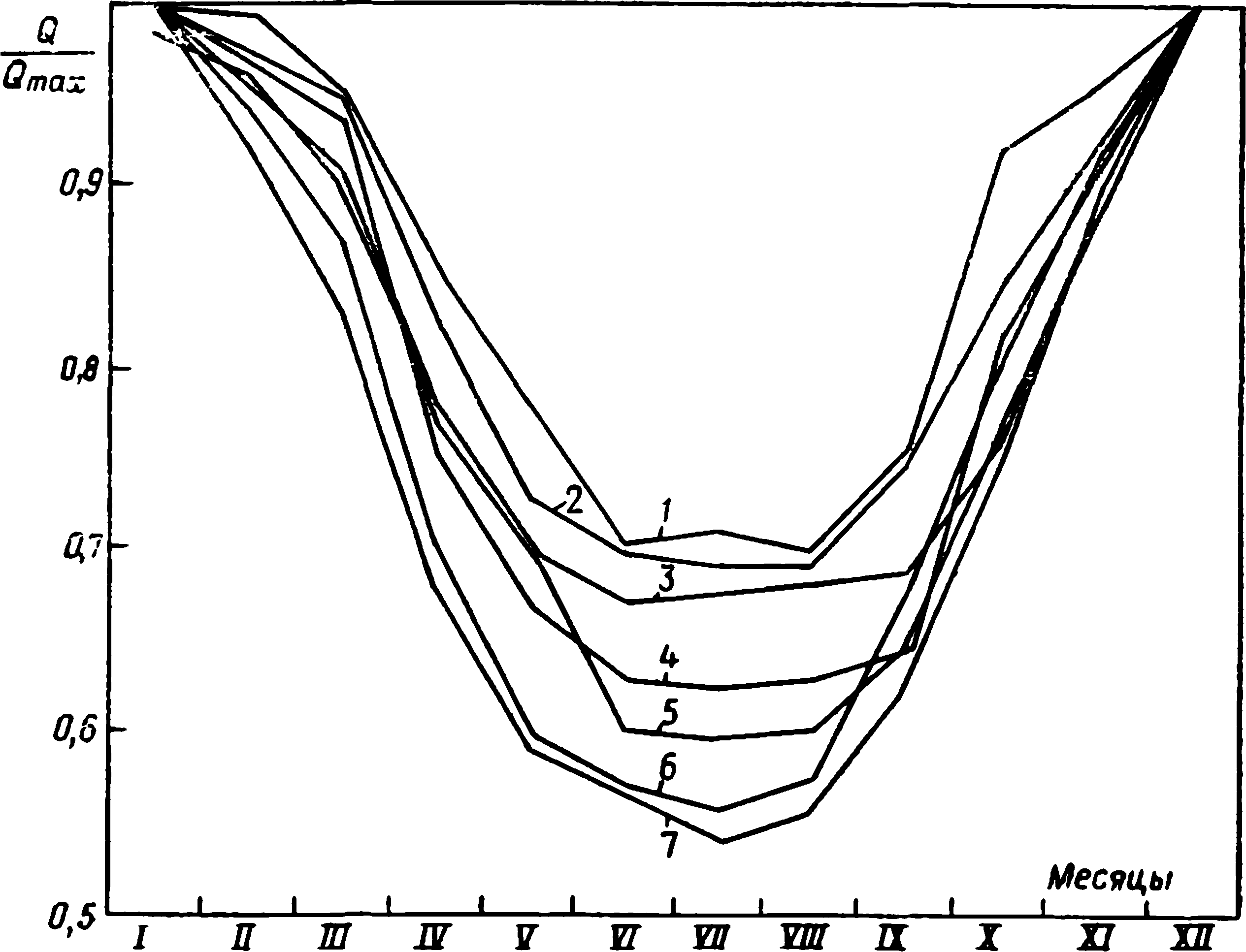

Рис. 5-2. Годовые усредненные графики технологического теплопотребления различных отраслей

1 — нефтехимическая промышленность; 2 — химическая промышленность; 3 — нефтеперерабатывающая промышленность; 4 — целлюлозно-бумажная промышленность; 5 — черная металлургия; 6 — цветная металлургия; 7 — машиностроительная и легкая промышленность

Как установлено А. С. Немчиновой [57], производственное потребление теплоты предприятиями различных отраслей имеет большую сезонную, недельную и суточную неравномерность. Режимы теплопотребления как предприятиями различных отраслей, так и однотипными предприятиями одной отрасли в значительной мере индивидуальны. Они определяются многими факторами, в том числе видом исходного сырья, конечной продукции и технологической схемой предприятия; параметрами и структурой используемых внешних теплоносителей; характером использования вторичных энергоресурсов в тепловом балансе предприятия; сменностью цехов с наибольшим теплопотреблением и особенностями технологического цикла; климатической характеристикой района предприятия; компоновкой технологического оборудования (открытая или закрытая) и др. Однако при значительном разбросе характеристик отдельных предприятий общие закономерности для всех них остаются однотипными.

Как следует из рис. 5-2, в летний период тепловые нагрузки во всех отраслях промышленности снижаются на 30—45 % по сравнению с зимним периодом. Причины этого — сокращение в летний период технологических обогревов и тепловых потерь, особенно при открытом расположении оборудования, повышение температуры сырья, остановка оборудования на ремонт, нередко планируемый на летний период, отпуска значительной части работающих и пр.

Для отраслей с непрерывным циклом производства (нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия) характерна трехсменная работа и отсутствие регулярных снижений теплопотребления на ночь и выходные дни. Однако цикличность технологического процесса и комплексность производства в целом предопределяют неравномерность теплопотребления на предприятиях этих отраслей, характеризуемую для черной металлургии значениями коэффициента неравномерности 0,75—0,80, а для цветной металлургии— 0,70—0,85.

Рис. 5-3. Суточные графики потребления пара G машиностроительным заводом за зимнюю неделю

1—расход пара с давлением 0,7 МПа; 2 — расход пара с давлением 1,3 МПа; 3 — температура наружного воздуха Тн. в

Для другой группы отраслей (машиностроение, легкая промышленность) характерна двухсменная работа, что предопределяет существенное сокращение теплопотребления в ночные часы и выходные дни, характеризуемое приведенным на рис. 5-3 в качестве примера графиком потребления пара машиностроительным предприятием. На эти процессы, определяемые временем суток, накладываются дополнительные колебания теплового потребления, определяемые особенностями технологического процесса.

Сопоставляя графики промышленного и коммунально-бытового теплопотребления с графиками электрических нагрузок в энергосистемах (см. гл. 1), можно отметить, что тепловые нагрузки характеризуются сезонной, недельной и суточной неравномерностью, соизмеримой с неравномерностью графиков электрических нагрузок. При этом сезонные максимумы электрических и тепловых нагрузок совпадают по времени. Недельные же максимумы коммунально-бытового теплопотребления соответствуют, как показано выше, предвыходным и выходным дням, в которые электрические и промышленные тепловые нагрузки минимальны. Суточные минимумы тепловых и электрических нагрузок обычно совпадают по времени, а максимумы несколько сдвинуты относительно друг друга.