ОПЫТ ОБРАБОТКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ УРАЛА

Г. П. СУГОЦКИЙ

(Уралэнергометаллургпром)

Рациональный водно-химический режим системы водоснабжения на электростанции должен обеспечивать: а) предупреждение низкотемпературного накипеобразования вследствие термического распада бикарбоната кальция; б) организацию профилактической борьбы с биологическим обрастанием охлаждающих устройств и осаждением вместе с ним грубодиоперсных загрязнений в конденсаторах турбин и других теплообменных аппаратах и в) предупреждение коррозии трубчатых элементов конденсаторов и всех металлических поверхностей системы водоснабжения.

Возможность обеспечения перечисленных требований должна быть заложена в проекте электростанции. Проектные организации обычно испытывают трудности при выборе наиболее рационального метода водообработки в каждом конкретном случае. В настоящей статье обобщен опыт эксплуатации тепловых электростанций Урала и делается попытка облегчить решение указанной задачи.

Образование карбонатных отложений на трубах конденсаторов турбин зависит от ряда факторов, как-то: величины карбонатной жесткости (щелочности) воды, концентрации ионов кальция, содержания свободной СO2, тормозящей протекание процесса распада бикарбонатов, общего солесодержания охлаждающей воды, ее температуры и, наконец, от наличия специфических веществ, тормозящих процесс образования кристаллов (например, органических соединений). Накипеобразующая способность воды может быть определена экспериментальным путем [Л. 2] или расчетно по, так называемому, индексу стабильности [Л. 3]. Ввиду трудности определения расчетного индекса стабильности для проектируемых объектов Г. Е. Крушель предложил [Л. 4] приближенную эмпирическую формулу, справедливую для поверхностных вод с окисляемостью ниже 28 мг/кг O2 при температурах нагрева до 40° С:

![]()

где![]() — предельно допустимая карбонатная жесткость воды, мг-экв/кг;

— предельно допустимая карбонатная жесткость воды, мг-экв/кг;

— некарбонатная жесткость воды, мг-экв]кг;

О — окисляемость воды, мг/кг O2.

Опыт эксплуатации промышленных электростанций Урала подтверждает пригодность данной формулы для приближенной оценки стабильности воды из поверхностных водоисточников.

Прямоточные системы охлаждения, питаемые водой из поверхностных водоисточников, как правило, от низкотемпературного накипеобразования не страдают. Сказанное в значительной степени — относится и к системам с оборотным прудовым охлаждением, где обычно имеет место незначительная кратность возрастания общей солевой концентрации. В наибольшей мере от карбонатных отложений страдают оборотные системы охлаждения с градирнями или брызгальными бассейнами при небольших размерах продувки системы.

В практике эксплуатации оборотных систем водоснабжения тепловых электростанций Урала нашли применение следующие методы борьбы с низкотемпературным накипеобразованием:

- Продувка системы с целью поддержания значения карбонатной жесткости ниже предельно допустимой величины.

- Стабилизация воды путем использования веществ, содержащих ионы ортофосфорной или метафосфорной кислоты (гексаметафосфат натрия, (водная вытяжка суперфосфата, тринатрийфосфат, фосфатосодержащая котловая вода).

Опыт эксплуатации ряда электростанций показывает, что фосфатирование позволяет поднять значение![]() циркуляционной воды на 1,5—2,0 мг-экв/кг, а в некоторых случаях и выше. Формулу (1) для случая стабилизации фосфатами можно записать поэтому следующим образом:

циркуляционной воды на 1,5—2,0 мг-экв/кг, а в некоторых случаях и выше. Формулу (1) для случая стабилизации фосфатами можно записать поэтому следующим образом: ![]()

- Стабилизация воды путем использования магнитного поля напряженностью 600—1 000 э [Л. 5].

Проведенные Уралэнергометаллургпромом [Л. 6] в лабораторных условиях сравнительные испытания этого нового метода и методов, использующих стабилизационные присадки на фосфатной основе, показали, что результативность магнитной обработки не превышает 20— 25% соответствующего эффекта, обусловленного химическими стабилизационными присадками.

Исходя из механизма стабилизационного процесса и некоторого опыта эксплуатации, следует ожидать положительных результатов от комбинированного применения магнитной обработки добавочной воды и. непрерывной очистки конденсаторных трубок с помощью рециркулирующих резиновых шариков.

- Рекарбонизационная обработка охлаждающей воды за счет утилизации обеспыленных отходящих газов котлов.

Оптимальная концентрация свободной углекислоты в процессе эксплуатации должна подбираться опытным путем. Особо эффективным для обработки воды является использование дымовых газов, содержащих, помимо углекислоты, также сернистый ангидрид. В этом случае параллельно протекают два дополняющих друг друга процесса: рекарбонизация и подкисление.

- Подкисление добавочной воды серной кислотой с целью снижения карбонатной жесткости (щелочности) воды до значения ниже

.

.

Этот метод является наиболее эффективным, однако и наиболее дорогим и трудоемким в эксплуатации. Вследствие потенциальной возможности перекисления воды и резкого усиления при этом коррозионных процессов в системе этот метод рекомендуется комбинировать с одновременным фосфатированием.

Выбор оптимального метода водообработки для оборотных систем водоснабжения должен осуществляться, исходя из показателей качества добавочной воды, стоимости и степени дефицитности ее, общей степени минерализации воды, степени трудности получения чистого СO2 и содержания в нем SO2. В основу выбора метода целесообразно закладывать экономически обоснованную кратность испарения воды в оборотной системе К и соответствующую ей предельную карбонатную жесткость оборотной (циркуляционной) воды.

Для стабильной воды

Таблица 1

Таблица 2

М/год | Ожидаемая расчетная предельная карбонатная жесткость циркуляционной воды | Дополнительные условия применения метода | Примечание |

Продувка системы без химической обработки добавочной воды | <3,0 | — | — |

Магнитная обработка добавочной воды | <3,5 | В комбинации с обработкой воды рециркулирующими резиновыми шариками в каждом конденсаторе | Широкая применимость метода подлежит дополнительной проверке |

Фосфатирование добавочной воды | 3,5—4,5 | — |

|

Рекарбонизация всего потока циркуляционной воды перед каждым конденсатором в комбинации с фосфатированием добавочной воды | 4,0—5,0 | Метод целесообразен в первую очередь для электростанций с котлами, сжигающими сернистый мазут, а также многосернистое твердое топливо при эффективной очистке дымовых газов сухим методом. Метод нежелателен для электростанций с большим числом турбоагрегатов | Потребное количество СO2 рассчитывается по известным из литературы формулам [Л. 1, 9] и уточняется при наладке |

Нейтрализация добавочной воды серной кислотой в комбинации с фосфатированием | >5,0 | Кислота в целях ее экономии должна добавляться непосредственно во всас каждого из циркуляционных насосов | Потребное количество серной кислоты рассчитывается по известным формулам [Л. 1, 9] |

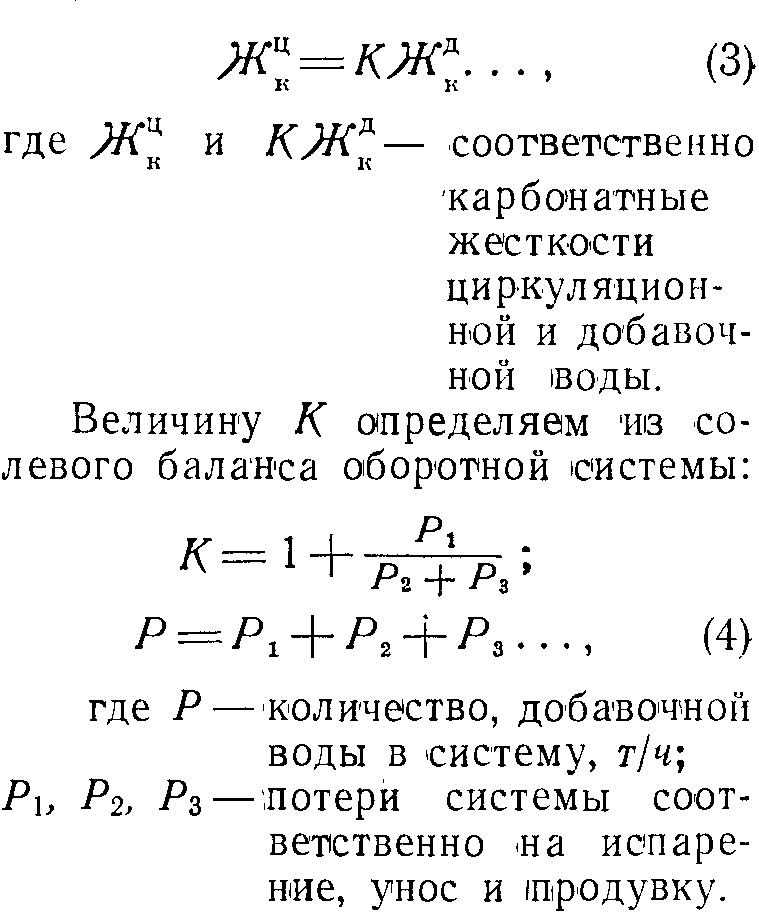

Для точных расчетов значения Р1 и Р2 рекомендуется принимать в зависимости от типа охладителя, данных теплового расчета, климатических и метеорологических условий [Л. 1, 8].

С позиций рационального воднохимического режима с достаточной степенью точности для практики можно принимать величину Р1 равной весовому расходу пара в конденсаторах турбин, а сумму Р2 + P3 в зависимости от качества добавочной воды — по данным табл. 1.

Основным показателем для определения величины К является карбонатная жесткость добавочной воды![]() . Сухой остаток — вспомогательный показатель, учитывающий степень опасности коррозии латунных труб конденсаторов.

. Сухой остаток — вспомогательный показатель, учитывающий степень опасности коррозии латунных труб конденсаторов.

В зависимости от определенной предельной карбонатной жесткости оборотной циркуляционной воды выбор метода предотвращения накипеобразования можно осуществлять, используя табл. 2, которая составлена на основании обобщения эксплуатационного опыта.

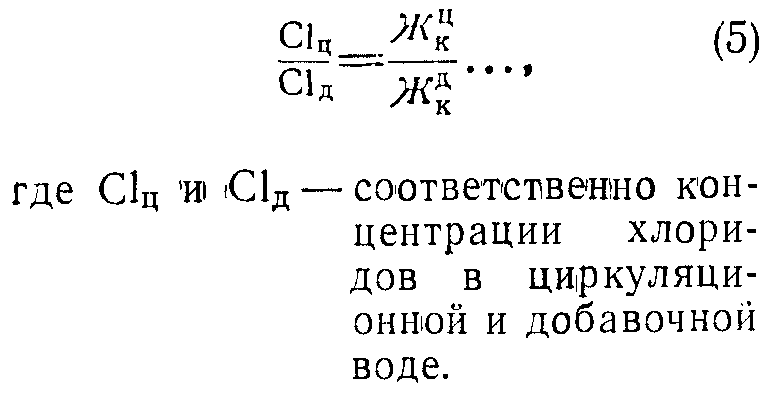

В процессе эксплуатации оборотных систем водоснабжения рекомендуется ежесуточно в каждой из систем определять качество добавочной и циркуляционной воды по показателям содержания хлоридов (как косвенного показателя общей солевой концентрации) и карбонатной жесткости. Кроме того, при проведении фосфатирования определяется содержание фосфатов в циркуляционной воде, а при осуществлении рекарбонизации или подкисления — содержание свободной углекислоты.

Во всех случаях (кроме подкисления) показателем отсутствия интенсивного накипеобразования является соблюдение равенства соотношений

При концентрации хлоридов в добавочной воде менее 10 мг/кг для достижения необходимой степени точности анализа проба воды перед определением должна быть упарена в 5 раз. Неравенство соотношения (5) указывает на протекание процесса выпадения в осадок карбоната кальция.

Для возможности рационального ведения режима питания систем необходимо в проектной схеме предусматривать установку указывающих расходомеров со счетчиками на общем подводе добавочной воды, а также на подводе добавочной воды к каждому охладителю.

От биологических обрастаний страдают как прямоточные, так и оборотные системы охлаждения. Поскольку процесс обусловлен жизнедеятельностью микроорганизмов, на интенсивность его протекания в значительной степени влияют температура воды и наличие питательной среды (органических веществ), а также присутствие материала для минеральной части осадка (грубодисперсные соединения).

Практика длительной эксплуатации электростанций Урала показала, что борьба с указанными отложениями путем непрерывной очистки конденсаторов при помощи рециркулирующих резиновых шариков в комбинации с эпизодическим хлорированием всего потока циркуляционной воды не всюду дала устойчивые положительные результаты.

Из десяти объектов, находящихся в сфере постоянного наблюдения со стороны Уралэнергометаллургпрома, использовавших в той или иной мере метод рециркулирующих резиновых шариков, наилучший эффект достигнут на ЦЭС Магнитогорского металлургического комбината. Среднегодовой температурный напор в конденсаторах турбин этой электростанции на 2—3° С ниже, чем на других электростанциях комбината (ТЭЦ и ПВЭС), работающих на воде из того же водоисточника, но не наладивших еще работу установок с рециркулирующими резиновыми шариками.

Основными факторами, обеспечившими устойчивую работу систем на ЦЭС, явились:

- скрупулезное выполнение при монтаже установки всех рекомендаций ОРГРЭС [Л. 10] по повышению степени гидравлического совершенства системы (плавные повороты трубопроводов, подвод воды к эжектору под углом 65°, ликвидация всех тройников и крестовин в системе коммуникаций, отсутствие специальной загрузочной камеры с использованием для данной цели смотрового окна);

- организация периодического побуждения потока воды в нижней части шарикосборного конуса сжатым воздухом (с давлением 5 бар) на работающей машине за счет включения воздуха через каждые 4 ч на 2—3 сек через трубу диаметром 50 мм (несколько побудительных толчков в течение 2—3 сек);

- наличие на водоприемнике насосной станции первого подъема вращающих сеток с размером отверстий 7X7 мм;

- организация изготовления резиновых шариков на месте при длительности вулканизационного процесса не менее 12 ч (во избежание явления слипания шариков);

- изучение тракта рециркуляции по местам скопления шариков при каждом ремонте и постепенная ликвидация «мертвых зон» в тракте рециркуляции;

- своевременная загрузка новых шариков; через каждые 3 мес. заменяется 50% абразивно изношенных шариков.

Таблица 3

Условная степень минерализации М, мг/кг | Характеристика агрессивности воды | Рекомендуемый металл для конденсаторных труб | Примечание |

>5 000 | Сильно агрессивная | Мельхиор | Содержание СO2 4—5 м.г]кг |

500—5 000 | Агрессивная | Красная медь Латунь ЛО-70-1 | При содержании СO2>5 мг/кг красная медь предпочтительнее латуни ЛО-70-1 |

<500 | Практически неагрессивная | Латунь Л-68 | — |

Опыт эксплуатации ЦЭС показывает, что проведение непрерывной обработки воды в половине трубок конденсатора с переключением установки на другую половину через каждые 2 дня не исключает необходимости эпизодического процесса хлорирования. Однако если до введения обработки рециркулирующими резиновыми шариками хлорирование требовалось ежесуточно (две инжекции по 10 мин с дозой активного хлора 2 г на 1 т воды), то при работе установки с рециркулирующими резиновыми шариками подобная операция не требуется чаще 1 раза в неделю, да и то только в периоды интенсификации жизнедеятельности микроорганизмов.

При действии установок с рециркулирующими резиновыми шариками расход хлора незначителен, что допускает применение хлорной извести и резко снижает трудоемкость соответствующих операций. Приготовление хлорной воды и дозирование ее целесообразно осуществлять централизованно. Для этой цели необходимо иметь систему винипластовых или стальных толстостенных трубопроводов для разводки хлорного раствора по отдельным машинам с возможностью последующей обязательной промывки всех коммуникаций хлоропроводов циркуляционной водой.

Контроль за эффективностью обработки воды выполняется по результатам ежедневных наблюдений за величиной температурного напора в конденсаторах турбин для создания номинальной паровой нагрузки их. Динамику изменения указанного напора целесообразно фиксировать графически для каждой машины.

Эффективность процесса хлорирования проверяется путем аналитического определения остаточного содержания хлора в воде после конденсаторов в период инжекции хлора. Достаточность дозы определяется наличием свободного хлора за конденсатором в количестве не ниже 0,5 мг/кг.

Наименее отработаны в настоящее время методы борьбы с цветением охлаждающих прудов и приемы предотвращения развития водорослей. В наибольшей степени от данного явления страдают электростанции с прудовой системой охлаждения воды. По опыту некоторых электростанций Урала обязательными элементами эксплуатации подобных систем должны являться наличие вращающихся механизированных самоочищающихся сеток на водоприемниках и профилактическая обработка всего потока воды раствором медного купороса.

Купоросование следует осуществлять в течение 8 ч непрерывно при дозе 5 г технического продукта на 1 т воды в период появления первых признаков планктона. Затем достаточны лишь ежедневные десятиминутные инжекции раствора медесодержащей соли с той же дозой реагента.

Для организации соответствующей обработки целесообразно использование оборудования и коммуникаций хлораторной установки. Весьма полезными являются в период зарождения процесса цветения непосредственное купоросование водоема с лодки путем рассыпания кристаллического продукта на участках поверхности, где наблюдается наиболее интенсивное развитие очагов планктона. Ориентировочная доза технического продукта при подобной операции 1—3 г на 1 м2 обрабатываемой поверхности.

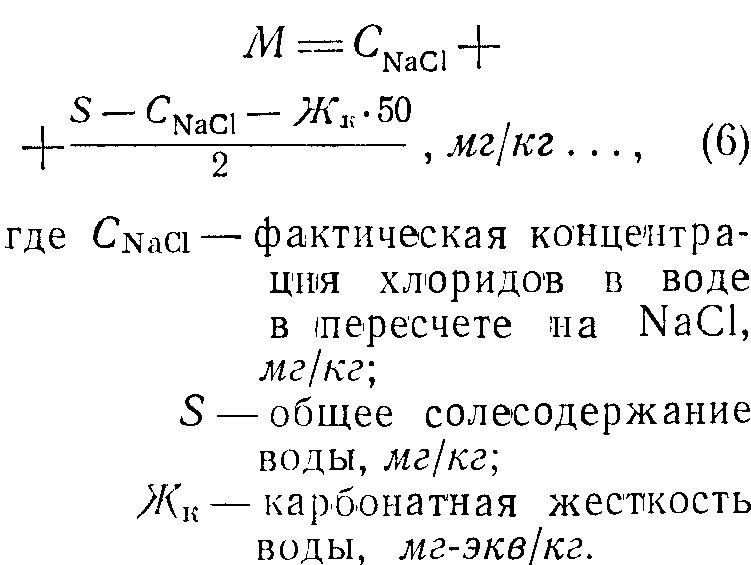

Степень агрессивности охлаждающей воды по отношению к материалу конденсаторных трубок определяется в основном ее общим солесодержанием. Наиболее агрессивной его составляющей являются хлористые соединения. Центроэнергометаллургпром в работе, проведенной совместно с Донецким металлургическим заводом [Л. 11], рекомендует для приведения состава охлаждающей воды к эквивалентной концентрации NaCl, характеризующей ее агрессивность, использовать формулу

На основании экспериментальных данных предложена приведенная в табл. 3 характеристика агрессивности воды по значению условной степени минерализации воды М.

Опыт ряда электростанций Казахстана, работающих на сильно минерализованных водах, подтверждает правильность этих данных.

В целях предотвращения коррозии латунных трубок при прочих равных условиях для вод с солесодержанием более 500 мг/кг рекарбонизации следует предпочесть фосфатирование. Из этих же соображений не может быть признана целесообразной работа систем с высокой кратностью испарения для исходной воды с общим солесодержанием выше 500 мг/кг.

Для вод с солесодержанием выше 1 000 мг/кг, особенно при высоких скоростях входа воды в конденсаторные трубки целесообразно использование протекторной защиты входных участков трубок путем применения цинковых пластин [Л. 12]. Защита от коррозии трубных досок и камер конденсаторов достигается нанесением защитных покрытий с использованием битумной мастики [Л. 13].