3.9.5 Примеры анализа для конкретных РУ

В качестве примера приведем два режима для обоснования циклической прочности оборудования РУ В-392:

- режим 1. Потеря неаварийных источников электроснабжения. В расчете он именуется «Потеря собственных нужд электропитания»;

- режим 2. Компенсируемая течь главного циркуляционного контура внутри герметичной оболочки.

Потеря неаварийных источников электроснабжения

Расчет потери собственных нужд электропитания проводился при исходном состоянии РУ в стационарном режиме работы на мощности 104% Ν.Потеря собственных нужд электропитания приводит к отключению оборудования систем нормальной эксплуатации: турбогенератора, ГЦН, насосов подпитки первого контура, БРУ-К, электронагревателей компенсатора давления, питательных турбонасосов второго контура (ПТНА).

В расчетном режиме принимается, что включения собственных нужд электропитания (штатное электропитание) РУ не происходит. Согласно нормативным документам, при невключении штатного электропитания оборудования и систем РУ оперативным персоналом должно быть начато аварийное расхолаживание РУ с использованием соответствующих систем обеспечения этого процесса. Действия оперативного персонала РУ по запуску программы аварийного расхолаживания начинаются через 1800 с после исходного события нестационарного режима.

По факту отключения более двух ГЦН срабатывает АЗ, снижая мощность реактора до уровня остаточных тепловыделений. После обесточивания ГЦН расход теплоносителя через реактор снижается по экспоненте за счет выбега ГЦН. После окончания выбега, примерно через 110 с от исходного события, отключаются ГЦН и начинает развиваться естественная циркуляция теплоносителя в первом контуре.

По факту обесточивания РУ закрываются стопорные клапаны турбогенератора, что приводит к росту давления во втором контуре до уставки срабатывания БРУ-А. После их открытия и снижения давления во втором контуре БРУ-А переходят в режим регулирования, обеспечивая отвод остаточных тепловыделений активной зоны реактора до начала работы системы САР ПГ. С подключением САР ПГ и набором ею достаточной мощности БРУ-А отключаются, их работа прекращается. Запускаются дизель-генераторы, и к ним подключаются потребители электроэнергии в соответствии с программой их ступенчатого пуска, в том числе система аварийного расхолаживания и продувки (САР ПГ). Все четыре канала системы САР ПГ переходят из режима продувки в режим отвода остаточных тепловыделений активной зоны реактора с поддержанием давления в ПГ. Перед началом программы аварийного расхолаживания РУ в теплоносителе первого контура создается стояночная концентрация борной кислоты. Создание стояночной концентрации борной кислоты начинается оперативным персоналом РУ через 1800 с после исходного события. Стояночная концентрация борной кислоты в теплоносителе первого контура создается насосами аварийного ввода бора системы JND, которые подают раствор бора высокой концентрации в первый контур. Возникающий при этом излишек теплоносителя в первом контуре сливается через систему его продувки. Все время создания стояночной концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура САР ПГ работает в режиме поддержания давления во втором контуре в пределах диапазона регулирования номинального значения.

В расчетном режиме создание стояночной концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура проводилось одновременно с заполнением водой компенсатора давления до высоты 9,75 м, его расхолаживанием и поддержанием давления в первом контуре в пределах диапазона регулирования номинального значения. Расхолаживание компенсатора давления на этом этапе проводилось вследствие создания стояночной концентрации в теплоносителе компенсатора давления. Создание стояночной концентрации в теплоносителе компенсатора давления осуществлялось путем впрыска раствора бора высокой концентрации насосами системы JND в паровой объем компенсатора давления по специальной линии, предназначенной для этой цели. Расход раствора бора, подаваемого насосами системы JND, регулировался таким образом, чтобы скорость расхолаживания компенсатора давления не превышала 30 °С/ч. Температура теплоносителя в НКР оставалась постоянной, а в СКР медленно снижалась из-за снижения среднего подогрева теплоносителя в активной зоне вследствие снижения энерговыделений в ней.

Насосы системы JND подают раствор бора в первый контур номинальной производительностью 14,5 м3/ч, температурой 50 °C и концентрацией борной кислоты 16 г на 1 кг воды.

В рассматриваемом режиме мощность канала САР ПГ равна нулю в течение 100 с от исходного события. В течение следующих 20 с мощность канала возрастает до 100%. Температура котловой воды, возвращаемой из каналов САР в ПГ, составляет 70 °C.

Вследствие достаточно высокого уровня тепловыделений в активной зоне, прекращения подачи питательной воды в ПГ из-за обесточивания ПТНА и работы БРУ-А происходит снижение уровня котловой воды в ПГ. Из-за низкого уровня котловой воды в ПГ и снижения мощности энерговыделения в активной зоне теплообмен между первым и вторым контурами ухудшается, что приводит к затуханию напора естественной циркуляции. Процесс затухания значительно усиливается в период начала создания стояночной концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура. Для предотвращения стагнации естественной циркуляции теплоносителя первого контура

проведена подпитка ПГ питательной водой с температурой 165 °C, начиная с 1800 с от исходного события. Подачу питательной воды в ПГ обеспечивает насос ВПЭН из деаэраторного бака, который должен включаться оператором. В течение всего времени создания стояночной концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура происходит незначительная подпитка ПГ с целью поддержания номинального уровня котловой воды в нем.

Система САР ПГ расхолаживает РУ до температуры в холодной нитке циркуляционной петли не более 130 °C со скоростью около 20 °С/ч. Дальнейшее расхолаживание РУ осуществляется через систему САПР. Два насоса этой системы подают воду на напор ГЦН двух циркуляционных петель расходом 500 м3/ч каждый при ее температуре 50 °C. Отбор теплоносителя первого контура в теплообменник системы САПР производится из горячих ниток этих петель, где он и охлаждается до температуры 50 °C. Для обеспечения требуемой скорости расхолаживания РУ могут работать как один, так и два насоса системы САПР.

Конечное состояние - РУ в холодном состоянии.

Изменение некоторых параметров РУ показано на рис. 3.78-3.85.

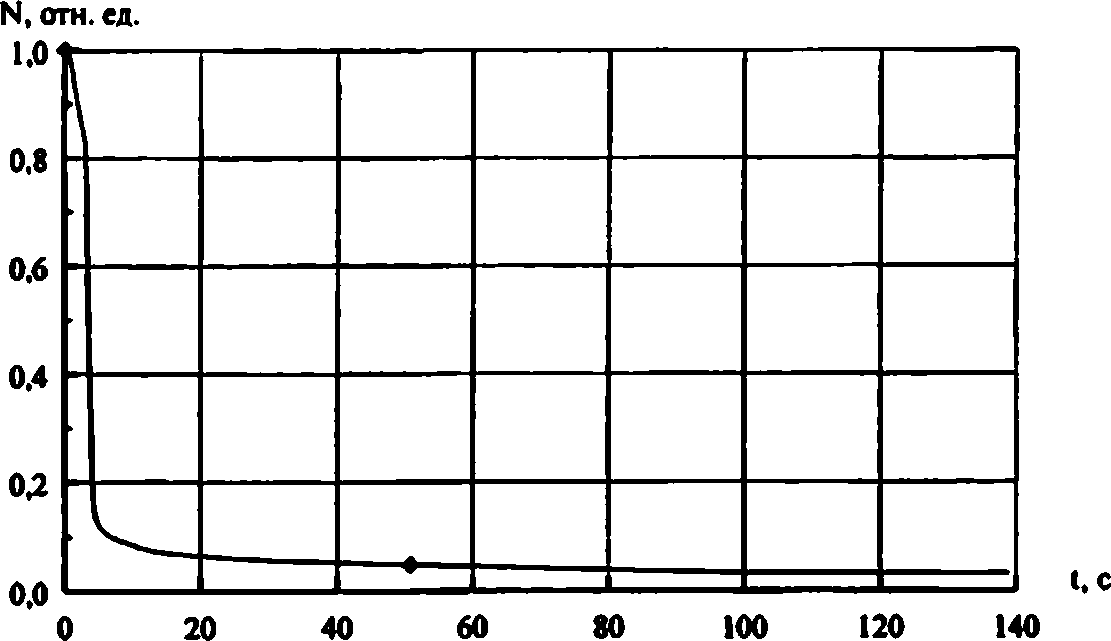

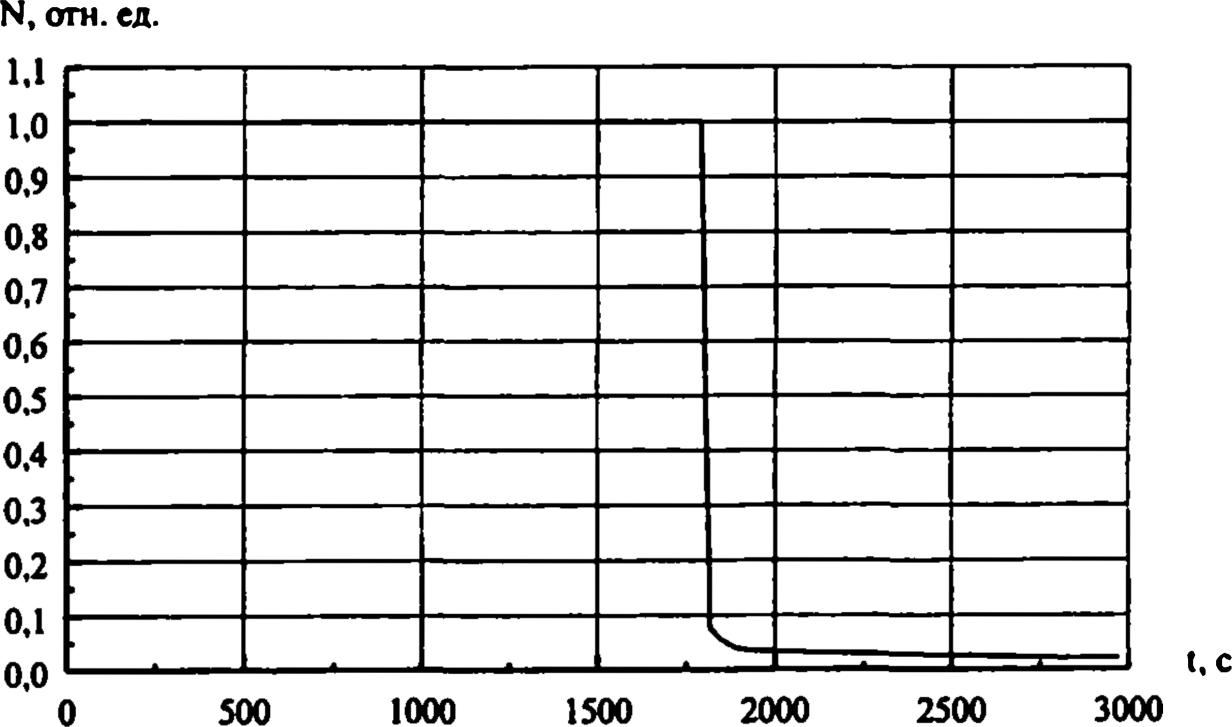

Рис. 3.78. Потеря собственных нужд электропитания АЭС Относительная мощность тепловыделений в активной эоне

Рис. 3.79. Потеря собственных нужд электропитания АЭС

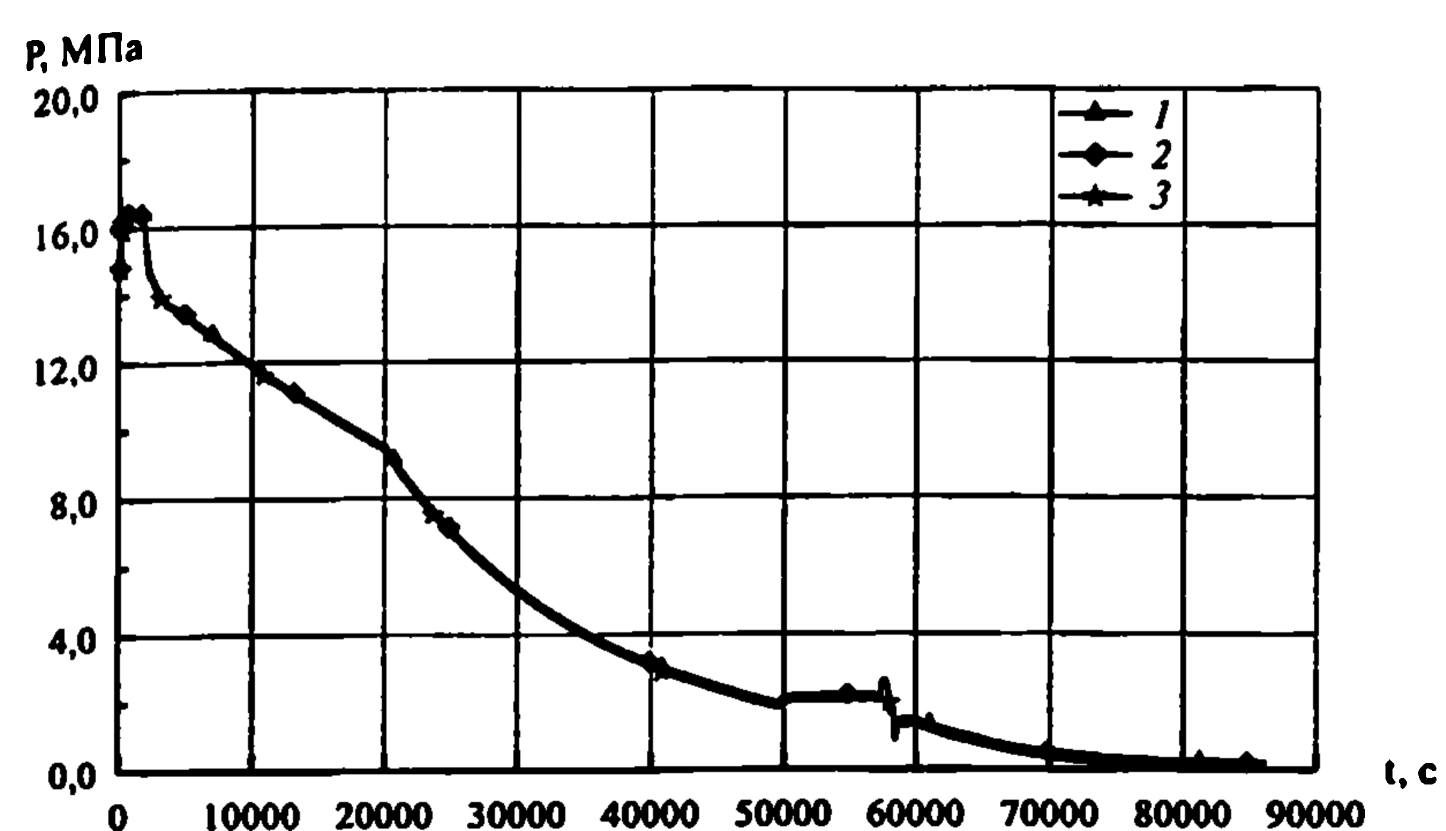

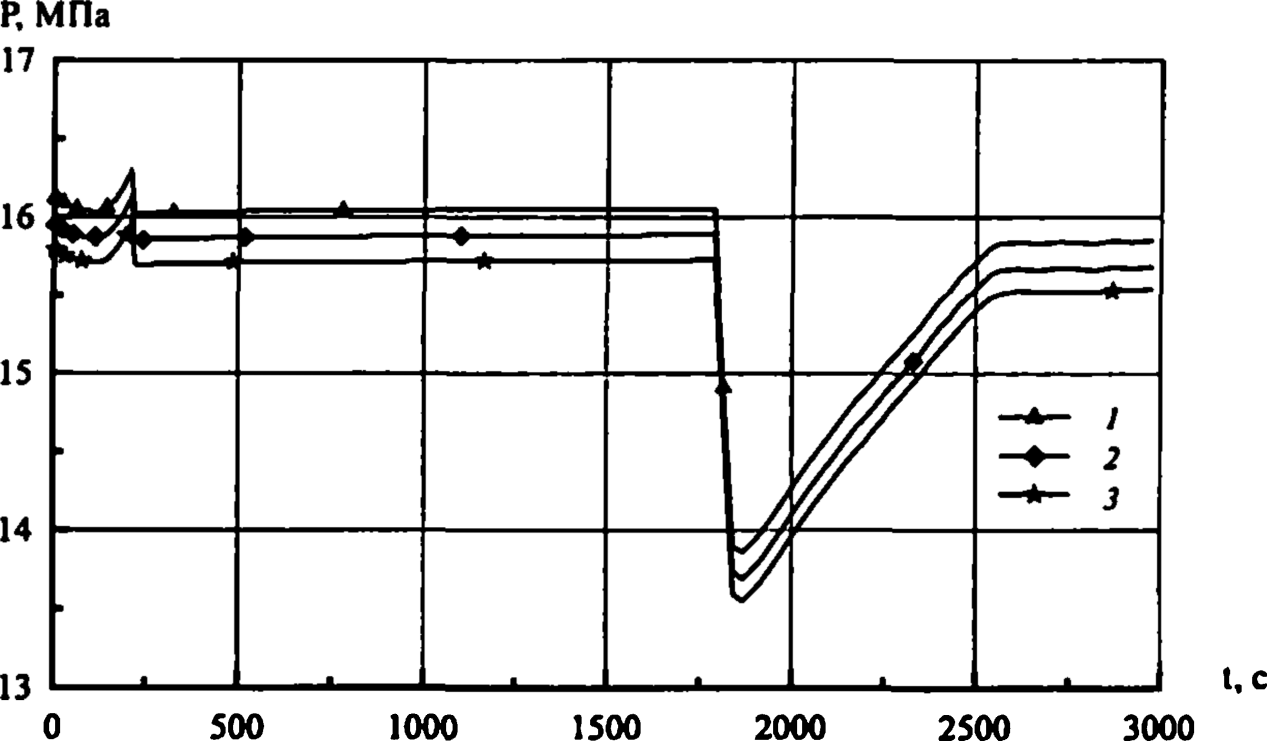

1 - давление на входе в активную эону; 2 - давление на выходе из активной эоны;

3 - давление в КД

Рис. 3.80. Потеря собственных нужд электропитания АЭС

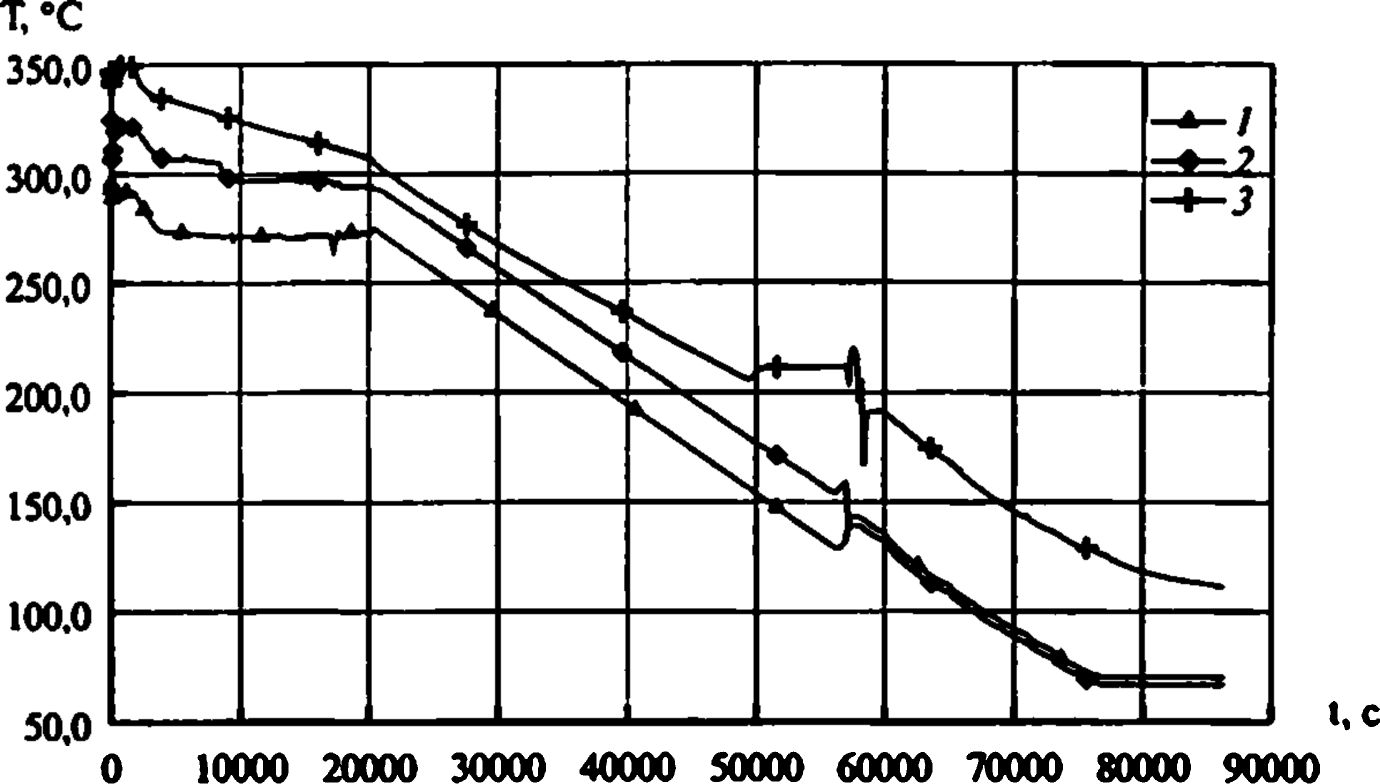

1 - температура теплоносителя в НКР; 2- температура теплоносителя в СКР; 3 - температура насыщения в СКР

Рис. 3.81. Потеря собственных нужд электропитания АЭС

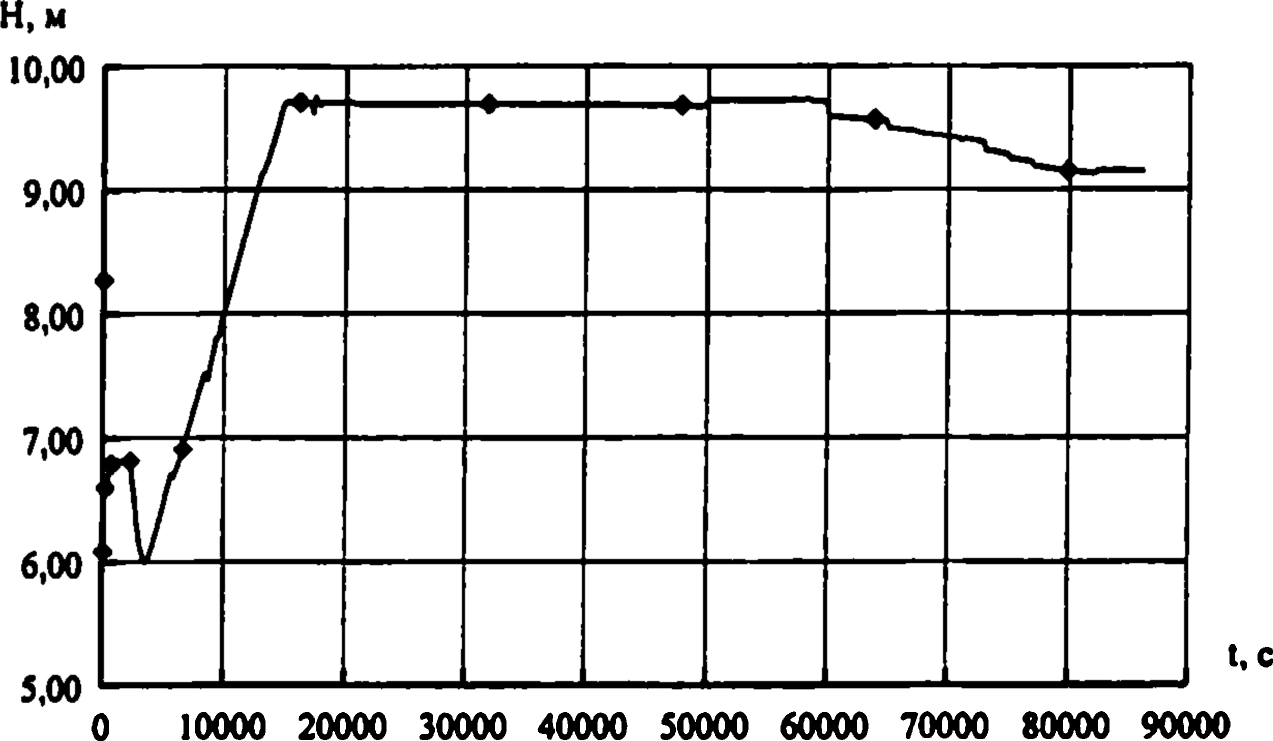

Уровень воды в КД

Рис. 3.82. Потеря собственных нужд электропитания АЭС

1 - температура теплоносителя в холодной нитке пели I; 2- температура теплоносителя в холодных нитках петель 2, 3, 4

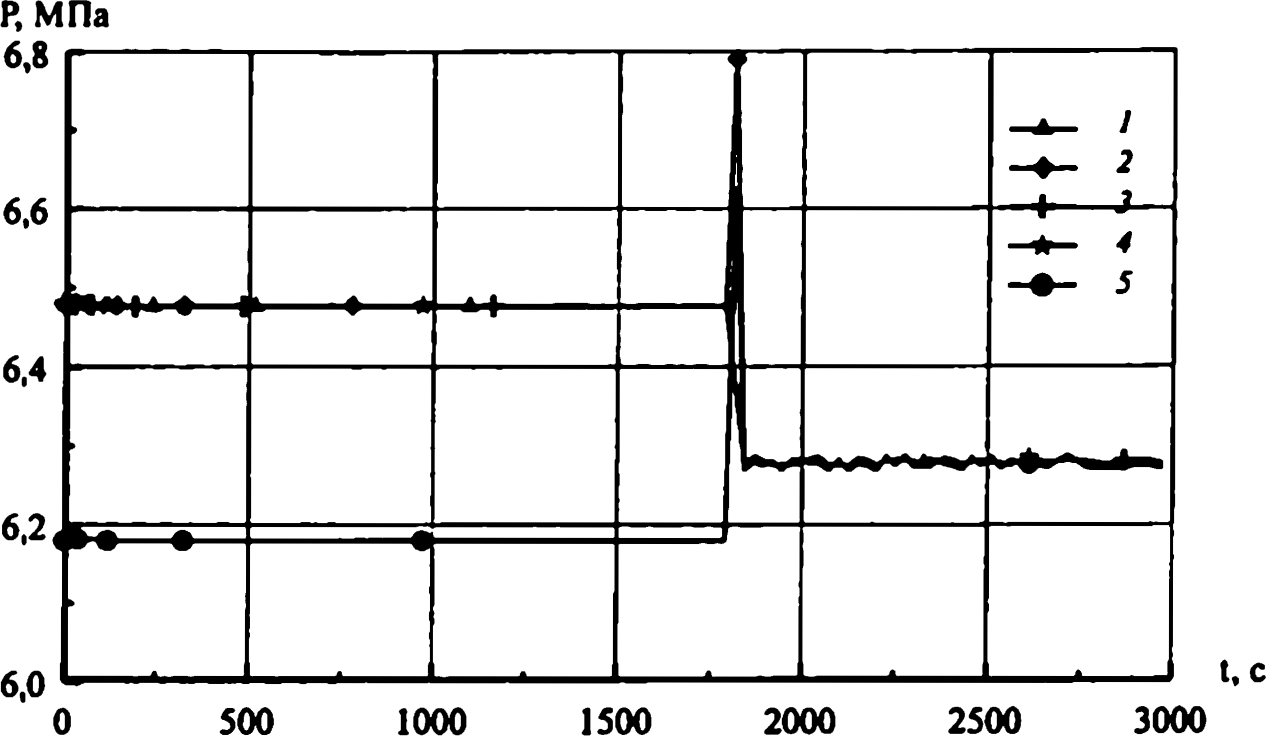

Рис. 3.83. Потеря собственных нужд электропитания АЭС /-давление в ПГ 1; 2- давление в ПГ2,3,4; 3-давление в ГПК

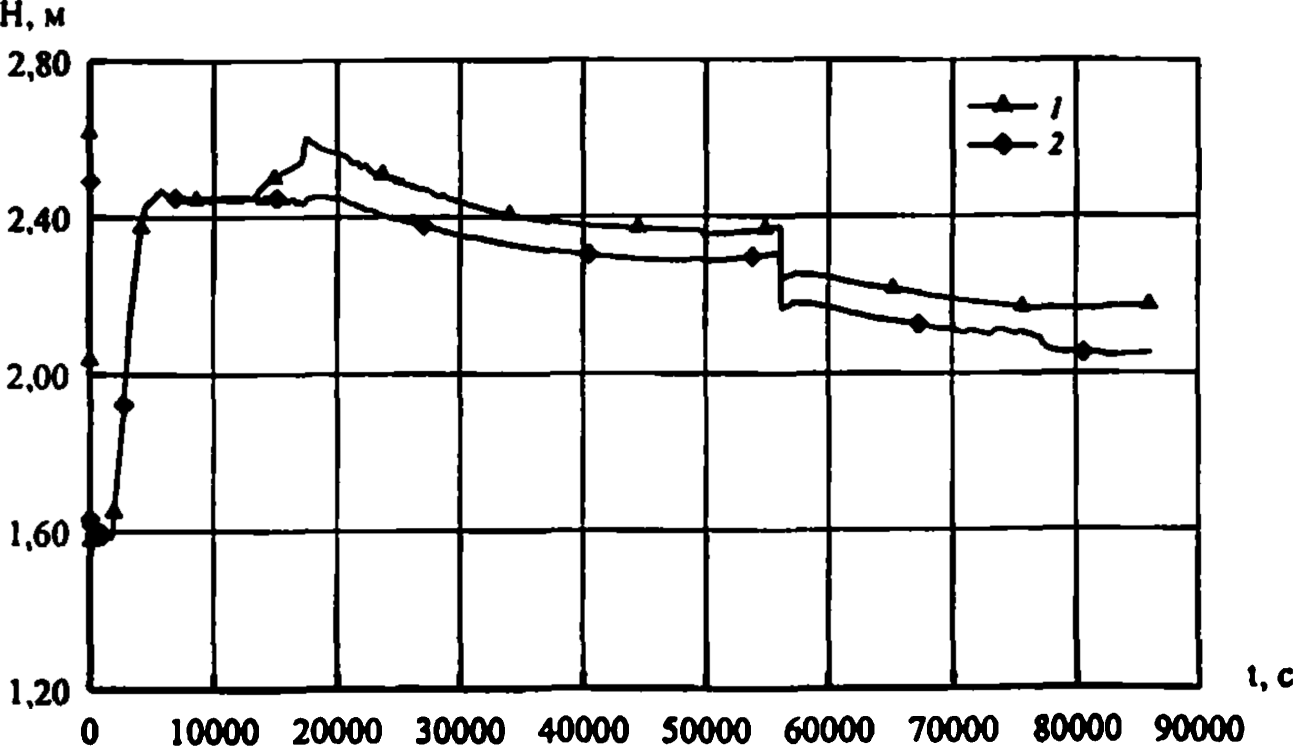

Рис. 3.84. Потеря собственных нужд электропитания АЭС 1 - уровень котловой воды в ПГ 1; 2- уровень котловой воды в ПГ 2,3,4

Рис. 3.85. Потеря собственных нужд электропитания АЭС

1 - температура пароводяной смеси в ПГ 1; 2 - температура пароводяной смеси в ПГ 2,3,4

Компенсируемая течь ГЦК внутри герметичной оболочки

Расчет компенсируемой течи главного циркуляционного контура внутри герметичной оболочки проводился при исходном состоянии РУ в стационарном режиме работы на мощности 104% Nном с проектной работой систем нормальной эксплуатации.

В расчетном режиме анализируется частичный разрыв главного циркуляционного трубопровода циркуляционной петли 2 вблизи входного патрубка реактора эквивалентным диаметром 10 мм. Величина течи определена из условия ее компенсации работой одного подпиточного насоса при его максимальной производительности 60 м3/ч и при штатной продувке первого контура 20 м3/ч. Принято, что место течи в течение аварии не локализуется.

Истечение теплоносителя приводит к потере его массы в первом контуре и является причиной снижения уровня воды в компенсаторе давления. В соответствии с принятым алгоритмом работы системы подпитки-продувки при снижении уровня в компенсаторе давления на 150 мм от номинального значения подпиточный насос системы продувки-подпитки развивает максимальную производительность для реализации режима поддержания номинального уровня воды в компенсаторе давления. После выхода работающего подпиточного насоса на максимальную производительность, при продолжающемся падении уровня воды в компенсаторе давления, подключается резервный подпиточный насос. Максимально возможная величина расхода подпитки достигается через 30 с после сигнала снижения уровня воды в компенсаторе давления на 150 мм от номинального значения и составляет 80 м3/ч. При работе двух подпиточных насосов происходит компенсация расхода течи и восстановление уровня воды в компенсаторе давления до исходного значения. После восстановления уровня воды второй (резервный) подпиточный насос отключается, а оставшийся в работе снижает свою производительность до уровня компенсации расходов продувки и неорганизованных протечек. Давление в первом контуре поддерживается работой впрыска теплоносителя в паровой объем компенсатора давления с напора ГЦН в пределах диапазона регулирования. Дальнейшее изменение параметров первого контура имеет циклический характер с периодичностью 320 с. Это обусловлено цикличностью работы резервного подпиточного насоса в соответствии с алгоритмом поддержания уровня воды в компенсаторе давления по схеме: падение уровня в компенсаторе давления на 150 мм от исходного значения - включение резервного подпиточного насоса - восстановление исходного уровня воды в компенсаторе давления — отключение резервного подпиточного насоса.

Нарушение работы РУ идентифицируется по следующим признакам:

- периодическое снижение уровня воды в компенсаторе давления;

- дисбаланс расходов продувки-подпитки первого контура;

- открытие регулирующих клапанов системы продувки-подпитки;

- снижение уровня воды в деаэраторе продувки-подпитки.

Оперативный персонал РУ диагностирует аварийную ситуацию, после чего обязан приступить к останову энергоблока и переводу его в холодное состояние. Действия оперативного персонала начинаются после 1800 с от исходного события аварии. Оператор отключает реактор ключом АЗ. Закрываются стопорные клапаны турбогенератора, открываются БРУ-К и работают в режиме отвода остаточных тепловыделений в активной зоне реактора. Подпиточные насосы первого контура (основной и резервный) восстанавливают уровень

Рис. 3.86. Компенсируемая темь ГЦК внутри оболочки

Относительная мощность тепловыделений в активной зоне

Рис. 3.87. Компенсируемая течь ГЦК внутри оболочки

1 - давление на входе в активную зону; 2 - давление на выходе из активной зоны; давление в КД

Рис. 3.88. Компенсируемая течь ГЦК внутри оболочки

/ - температура теплоносителя в НКР; 2- температура теплоносителя в СКР;

3 - температура насыщения в СКР

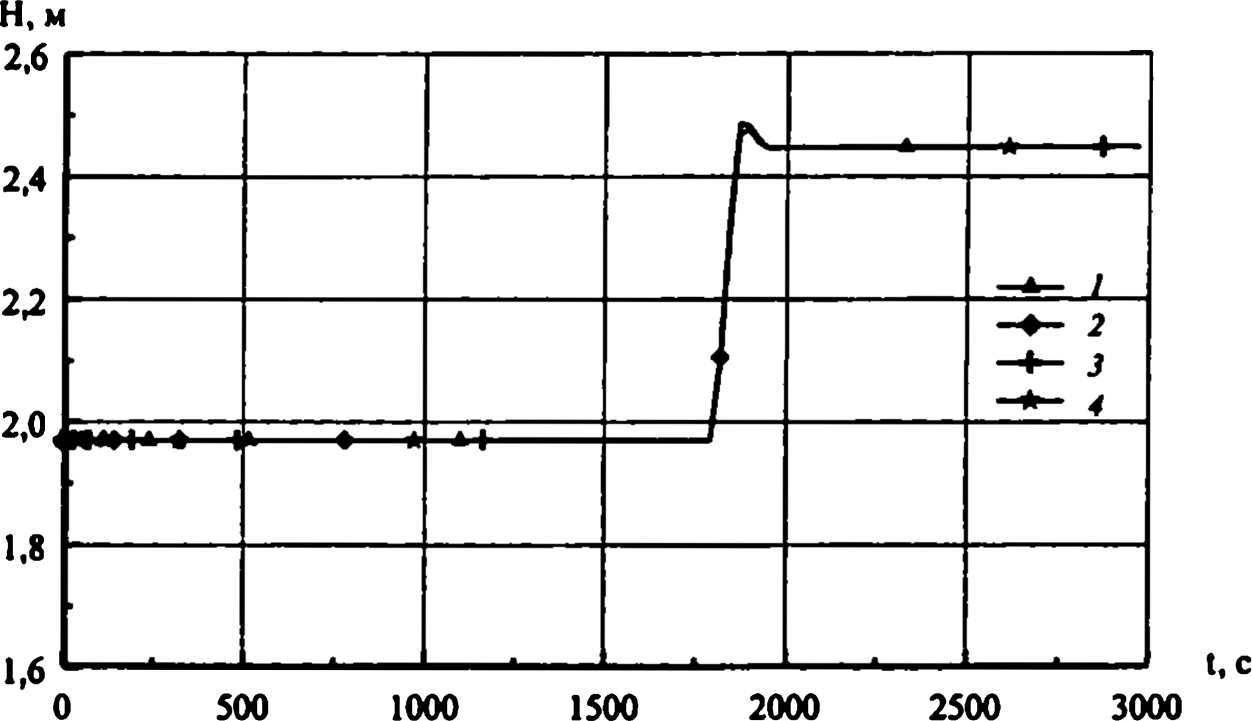

Рис. 3.89. Компенсируемая течь ГЦК внутри оболочки

Уровень воды в КД

Рис. 3.90. Компенсируемая течь ГЦК внутри оболочки

1 - давление в ПГ 1; 2-4- давление в ПГ 2-4; 5- давление в ГПК

Рис. 3.91. Компенсируемая течь ГЦК внутри оболочки 1-4- уровень котловой воды в ПГ 1-4

воды в компенсаторе давления до величины 5100 мм (соответствует состоянию реактора на нулевой мощности) и поддерживают этот уровень в соответствии с программой его регулирования.

Конечное состояние - РУ в холодном состоянии.

Изменение некоторых параметров РУ показано на рис. 3.86-3.91.