Методическое и программное обеспечение расчетных обоснований проектов реакторных установок ВВЭР

Начало 60-х годов прошлого века, когда главными инструментами конструктора-расчетчика были логарифмическая линейка и арифмометр, а в средствах массовой информации обсуждался вопрос о том, сможет ли вычислительная машина состязаться с человеком в интеллекте, совпало в ОКБ «Гидропресс» с периодом нового этапа развития проектных работ в области создания ядерных энергетических установок (ЯЭУ). В 1964 г. в г. Нововоронеже был запушен в эксплуатацию первый промышленный энергоблок АЭС с реактором типа ВВЭР с электрической мощностью 210 МВт (В-1). Проект реакторной установки (РУ) этого блока был выполнен ОКБ «Гидропресс». Многие основные проектно-конструкторские решения этого проекта, проверенные затем на практике, успешно были использованы в следующих проектах РУ. Это были проекты построенных РУ: В-2 мощностью 70 МВт в г. Райнсберге (Германия), В-ЗМ на 365 МВт на Нововоронежской АЭС (НВАЭС), затем серийные установки В-440 (НВАЭС, а позднее для зарубежных АЭС). Параллельно разрабатывались и реализовывались в 60-70-е годы проекты РУ с кипящим ректором (ВК-50), с натриевыми реакторами на быстрых нейтронах типа БН (БОР-60 в г. Димитровграде, БН-350 в г. Мангышлаке, БН-600 на Белоярской АЭС). В ОКБ «Гидропресс» разработаны многие проекты РУ ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт электрических, которые поныне работают в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Энергично велись также работы по оборонным заказам.

Вместе с новыми задачами ядерной энергетики в 60-е годы росло осознание того, что с возрастающими требованиями к технологическим параметрам и экономичности РУ, их надежности и безопасности необходимы совершенствование и углубление знаний процессов работы уникального оборудования РУ и, как следствие, повышение требований к качеству, полноте и точности расчетных обоснований проектов. Это, в свою очередь, определило необходимость развития и использования для них принципиально новых методов и средств расчетного анализа.

Первым опытом в применении этих методов и средств стало практическое использование метода электроаналогии для моделирования на электропроводной бумаге стационарных температурных полей в сечениях узлов оборудовании РУ, что позволило решать многочисленные температурные задачи с невиданной до того производительностью. Работы затем продолжались с использованием специального «электро-гидроинтегратора» ЭГДА В 1962-1964 гг. в ОКБ «Гидропресс» впервые были поставлены работы по решению нестационарных задач на основе аналоговых вычислительных машин (АВМ), для чего были приобретены АВМ типа МН-7, ИПТ-5, а затем — ЭМУ-10, которые были затем сблокированы в единую мощную систему. На АВМ были выполнены расчеты для проектов РУ В-1, установок с кипящим реактором В К-50 и с реактором БОР-60, а также для прототипа транспортной энергетической установки 27-ВТ-5 и корабельной ЯЭУ БМ-40А. Освоение этих методов и средств дало возможность выполнять принципиально новые расчеты нестационарных процессов в РУ, научно формулировать требования к их системам управления и этим поднять расчетные анализы на качественно иной уровень. Описания процессов для АВМ простыми, физически легко представимыми системами уравнений явились хорошей основой создания затем расчетных методик и программ для ЭЦВМ. Энтузиастами в этих работах были В.П. Спассков, Г.А. Волков, А.К. Сердюк, а несколько позднее - Л.И. Масленникова, Л.А. Гончарова, ЛД. Тачко- ва, В.П. Горячев.

Параллельно под руководством начальника физического подразделения Е.В. Куликова на базе Института атомной энергии им. И.В. Курчатова были развернуты работы по освоению расчетных программ и постановки в ОКБ «Гидропресс» расчетов физики реакторов и радиационной защиты.

Важную поддержку в работе оказывал тогда бывший заместитель главного конструктора по расчетным работам ГА. Тачков.

В 1966 г. была приобретена электронная цифровая вычислительная машина (ЭЦВМ) «Минск-22м», что явилось следующим и принципиально важным событием в развитии расчетных работ. Машина относилась к ЭВМ второго поколения, т.е. была создана на транзисторной базе. Хотя она не отличалась высокими вычислительными параметрами, но, тем не менее, предоставила возможность для математического моделирования широкого спектра физических процессов в РУ, создания автоматизированной технологии расчетных обоснований проектов РУ и управления процессами проектирования, системного и на долговременной основе подхода к разработке и использованию расчетных программ, использованию программ, разработанных на других предприятиях. ЭВМ обладала высокой надежностью, что позволило эффективно эксплуатировать ее до 1982 г. включительно. На базе ЭЦВМ «Минск-22м» на предприятии был создан Вычислительный центр, объединивший работу специалистов различного профиля: инженеров-расчетчиков, программистов, электронщиков.

В конце 60-х - и в 70-х годах под руководством и при непосредственном участии заместителя главного конструктора Е.В. Куликова и сменившего его на этом посту В.П. Спасскова, начальника ВЦ Г.А. Волкова и начальников других специализированных расчетных отделов - М.А. Лукьянова, В.И. Налетова, А.К. Подшибякина, В.К. Ткаченко и А.В. Резеповой, при участии наиболее квалифицированных специалистов-расчетчиков на системной основе была проведена выдающаяся по прогрессивности и широте охвата проблем работа по созданию и внедрению расчетных методик и программ по основным тематическим направлениям расчетных обоснований проектов: физике, теплогидравлике, нестационарным процессам, температурным полям, прочности и др. Были разработаны единые требования к программам и программной документации (задолго до появления ГОСТа ЕСПД - единой системы программной документации), а затем и соответствующий стандарт предприятия, организованы архив и каталог программ и программной документации для ЭЦВМ «Минск-22м». Таким образом, в короткое время была создана обширная библиотека программ предприятия (БПП), включавшая более 120 программных средств, которая с тех пор неоднократно расширялась и модернизировалась (в том числе на базе других ЭВМ) вплоть до современного ее состояния. На базе БПП была полностью перестроена технология расчетных обоснований проектов РУ, а сами проекты подняты на качественно более высокий, современный уровень. При этом программное обеспечение стало доступным многим инженерам, не являющимся авторами программ.

В дальнейшем созданная автоматизированная система расчетных обоснований проектов РУ развивалась и модернизировалась с учетом повышения требований к проектам.

В 1973 г. предприятием была приобретена наиболее мощная в то время отечественная ЭВМ «БЭСМ-6», превосходившая «Минск-22м» по основным вычислительным параметрам в десятки и сотни раз. Реальное быстродействие «БЭСМ-6» составляло от 600 тыс. до миллиона операций в секунду, объем оперативной памяти изначально составлял 400 Кбайт и через несколько лет был удвоен. Машина обладала уникальной по тем временам гибкой архитектурой, что позволяло подключать к ней различные внешние устройства, тем самым увеличивая ее вычислительные возможности. По качеству архитектурных решений «БЭСМ-6» в то время превосходила многие западные мощные ЭВМ. Машина была оснащена внешней памятью большого объема на магнитных лентах и быстродействующей внешней памятью на магнитных барабанах. Очень важным обстоятельством являлось наличие на «БЭСМ-6» современных трансляторов с языков программирования ФОРТРАН, АЛГОЛ и других машинных языков, что позволило унифицировать и ускорить разработку программ при одновременном повышении их качества. В это же время было закончено строительство нового здания Вычислительного центра, в котором были размещены ЭВМ «БЭСМ-6» и «Минск-22м».

Кроме того, к началу 70-х годов были произведены структурные изменения в специализированных расчетных отделах, связанные с переводом в эти отделы программистов, и организация разработки расчетных методик и программ, отвечающих профилю соответствующих специализированных отделов.

Накопленный опыт разработки и практического использования расчетных программ, а также вышеперечисленные обстоятельства обусловили дальнейшую разработку программно-методического обеспечения расчетов на базе достигнутого, но на новом системном уровне, а именно: в виде Автоматизированной системы расчетно-теоретических обоснований проектов ядерных энергетических установок. Разработка первой очереди этой системы под названием САПР-Р-1 (проект «Коралл») была начата в 1979 г. и завершена в 1984 г. сдачей Государственной комиссии. В САПР-Р-1 были комплексно сформулированы и реализованы требования к функциональным и обеспечивающим подсистемам.

В состав разработанных функциональных подсистем САПР-Р-1 вошли:

• подсистема «Физика», обеспечивающая два направления расчетного обоснования, а именно: расчеты нейтронно-физических характеристик активной зоны (выбор геометрии твэла и кассеты, характеристик загрузки, обогащения, количества органов регулирования и их эффективности) и расчеты радиационной и биологической зашиты (выбор материалов для радиационной защиты, обоснование выбранных геометрических, габаритных, весовых характеристик защиты, прогнозирование радиационной обстановки в местах ремонта и осмотра оборудования и др.);

- подсистема «Теплогидравлика», обеспечивающая теплогидравлические расчеты реактора и первого контура в режимах номинальных, с отклонением параметров от номинальных (с работой на части петель) и аварийных, расчеты динамических характеристик приводов СУЗ и кассет в нормальных эксплуатационных и аварийных режимах, расчеты температур, газовыделений и давления в твэлах в течение кампании, расчеты (конструкторские и поверочные) парогенераторов в номинальных и частичных режимах и др.;

- подсистема «Нестационарные режимы», обеспечивающая выполнение комплекса расчетов для выработки требований к оборудованию, системам автоматики и защиты, обоснования надежности и безопасности, а также выдачу исходных данных для расчетов температурных полей и прочности. В подсистему включен также программный комплекс по расчетам температурных полей в узлах конструкций для расчетов их прочности;

- подсистема «Прочность», предназначенная для обоснования статической, циклической и сейсмической прочности узлов оборудования РУ ВВЭР в соответствии с нормами прочности, включая обоснование безопасности, а также оптимизацию узлов конструкций РУ;

- подсистема «Динамика», назначением которой является определение гидродинамических усилий на элементы конструкций РУ при разрыве главного циркуляционного трубопровода для проведения соответствующих расчетов прочности в обоснование безопасности реакторной установки в аварийных условиях.

Общими для всех подсистем задачами являлись: автоматизация подготовки исходных данных, создание стандартных цепочек комплексных расчетов и управляющих программ для их реализации, автоматизация обработки результатов расчетов и выпуска технической документации.

Кроме того, в САПР-Р-1 были впервые комплексно сформулированы требования к обеспечивающим подсистемам, а именно: к методическому, лингвистическому, информационному, программному, техническому и организационному видам обеспечения.

Разработка САПР-Р-1 явилась надежным фундаментом для последующего развития и совершенствования системы расчетно-теоретических обоснований РУ ВВЭР в ОКБ «Гидропресс».

Разработка этой системы осуществлена многими ведущими специалистами расчетных отделов под руководством и при участии В.П. Спасскова, Г.А. Волкова, М.А. Лукьянова, В.И. Налетова, А.К. Подшибякина, А.В. Резеповой, А.Н. Иванова.

В 80-е годы на основе опыта эксплуатации САПР-Р-1 и в целях дальнейшего усовершенствования ее в соответствии с возрастающими требованиями к объему и качеству расчетных обоснований проектов РУ работы продолжались, и в 1988 г. была сдана в эксплуатацию вторая очередь автоматизированной системы расчетно-теоретических обоснований проектов реакторных установок САПР-Р-2.

Новая система имела в качестве технической базы две ЭВМ: БЭСМ-6/7 - модернизированная ЭВМ на основе прежней БЭСМ-6 (пущена в эксплуатацию в 1979 г.) и ЕС-1035, введенная в эксплуатацию в 1982 г. В 1989 г. ЕС-1035 была заменена на новую мощную ЭВМ ЕС-1066. Состав функциональных подсистем САПР-Р-2 относительно САПР-Р-1 был обновлен и расширен.

В нее вошли подсистемы:

- ФРИЗ - физика реактора и защиты;

- СТАРТ - стационарные теплогидравлические расчеты реактора и первого контура;

- ТРАП - расчеты нестационарных теплогидравлических процессов в РУ;

- ТЕМП — расчеты температурных полей в элементах конструкций РУ в стационарных и нестационарных режимах;

- РАДИУС — расчеты гидродинамических нагрузок на элементы конструкций РУ при максимальной проектной аварии;

- СТАТ - расчеты на статическую и циклическую прочность конструкций РУ;

- АРСЕН - автоматизированный расчет сейсмических нагрузок;

- ДЕЛЬФИН - расчеты прочности узлов конструкций реактора, парогенератора, трубопроводов и другого оборудования для режимов с высокими динамическими нагрузками на их элементы;

- АРПАН - теплогидравлические расчеты для проектов парогенераторов с натриевым теплоносителем.

При разработке САПР-Р-2 было существенно развито программное обеспечение системы 1-й очереди (САПР-Р-1) в направлении функциональной полноты и глубины проработки проектируемых реакторных установок и повышения качества расчетных моделей. В соответствии с новыми последними требованиями к РУ ВВЭР в САПР-Р-2 были разработаны 20 новых программ, модернизированы 11 программ, внедрены 17 программ сторонних организаций. В составе системы была создана новая подсистема ДЕЛЬФИН, из подсистемы расчетов прочности СТАТ выделена в самостоятельную подсистема АРСЕН. Из подсистемы СТАРТ выделен в отдельную систему существенно модернизированный комплекс АРПАН. В подсистему ТРАП включены новые расчетные программы для анализа запроектных аварий с тяжелым повреждением активной зоны ВВЭР.

На стадии предпроектного исследования, разработки технического задания и разработки самой системы были развиты и созданы новые функциональные взаимосвязи между подсистемами, что важно для организации комплексных расчетов с автоматизированной передачей данных из одних подсистем в другие. В рамках функциональных подсистем были модернизированы почти все базовые программы, что позволило увеличить их быстродействие, расширить круг решаемых проектных задач, сократить объем задаваемой вручную информации, улучшить наглядность представления информации и приведения ее к форме, пригодной для непосредственного включения в проектную документацию.

Существенно были также улучшены сервисные средства подготовки исходных данных, внедрены общесистемные средства организации интерактивного режима обработки информации, широкое применение получили информационно-справочные системы, что позволило ускорить время проведения расчетов и повысить их качество.

Техническая база САП Р-Р-2 была значительно улучшена по сравнению с САПР-Р-1. Увеличены мощности ЭВМ БЭСМ-6 и ЕС-1035, появились накопители на магнитных дисках (НМД), обеспечивающие прямой доступ к информации и существенно повышающие скорость ее обработки по сравнению с накопителями на магнитных лентах (НМЛ), в практику расчетов внедрены выносные терминалы (дисплеи), а для вывода результатов расчетов в графической форме — графопостроители.

Выпуск программной документации осуществлялся по специально разработанному на основе ГОСТа ЕСПД стандарту предприятия СТП-3.

В разработке САПР-Р-2 также участвовали весь основной состав специалистов-расчетчиков предприятия и руководители расчетных подразделений.

Отмечая многолетнюю масштабную работу по созданию и развитию на предприятии автоматизированной системы расчетных обоснований проектов РУ на базе вычислительной техники в период 60-80 годов как яркие страницы истории ОКБ «Гидропресс», необходимо выразить признательность и уважение ее разработчикам, которые стали и пользователями этой системы, и исполнителям проектных расчетов. Наибольший вклад в эти работы внесли:

- по расчетам физики активных зон и радиационной защиты (руководители Е.В. Куликов, М.А Лукьянов): Ю.Г. Драгунов, АА Евдокимов, Ю.А. Ананьев, А.К. Горохов, В.В. Сьедин, Р.А Аваков, Л.А. Махнина, Г.Л. Пономаренко, В.И. Цофин, Ю.П. Лесковский, С.В. Новиков, В.В. Коваленко, В.А. Мокров, В.В. Усенков, Л.Н. Кальченко, В.В. Кальченко, Л.М. Смирнов, В.И. Сазонов, П.Б. Афанасьев, Л.Д. Кауц, А.А Тучнолобов;

- по теплогидравлическим расчетам и динамике СУЗ (руководитель В.И. Налетов): В.И. Абрамов, В.Н. Лубянко, Е.М. Дамрин, Е.И. Левин, А.В. Воронков, Ю.П. Сорокин, И.А. Мозуль, Ю.М. Коновальцев, И.Г. Щекин, В.И. Корнеев, В.Г. Брантов, В.И. Курбанов, В.Н. Нуждин, Ю.Н. Надинский, АП. Сарыгин, В.П. Ягов, Н.А Сиротин, И.Н. Легуенко, В.Д. Фалалеев, В.В. Пажетнов, А.И. Ходаков, В.М. Ушаков, О.Н. Шишлов, И. Козко, И.Г. Ковалик, О.М. Молчанова, И.А. Фесенко, В.Б. Савина, Н.Н. Вербовская, Л.А Малышева, Е.В. Глубокова, АГ. Ткаченко, Т.Л. Орлова, О.А. Ходакова, Н.И. Лукарецкая;

- по нестационарным теплогидравлическим расчетам (руководители В.П. Спассков, Г.А. Волков, А.К. Подшибякин, Н.С. Филь): В.А Волков, С.И. Зайцев, Л.Н. Латыев, Ю.В. Беляев, А.Г. Окорокова, Г.А. Алексанова, В.И. Буланов, Б.Я. Курочка, A.Л. Громов, В.М. Васин, Л.Н. Борисов, Б.Е. Валков, Л.А. Латыева, ГВ. Алехин, В.Е. Нечетный, Ю.И. Скочко, С.М. Видерман, В.Б. Чернякова, A.M. Шумский, И.Н. Маркин, ГИ. Куликова, ГС. Волков, М.А Быков, Ю.Н. Надинский, Н.П. Володина, Ю.С. Сорокин, А.А. Вавилина, Т.П. Белозерова, А.Н. Соболева, Т.А. Брантова, Н.В. Сидорова;

- по расчетам гидродинамических воздействий на оборудование (руководитель Г.А. Волков): С.Н. Краснов, Е.А. Честных, А.В. Рубанов, М.А Меньшикова, Е.С. Дуленчук, М.О. Закутаев, Д.А. Посысаев, К.И. Карпов;

- по расчетам температурных полей (руководители В.П. Спассков, ГА. Валков, А.К. Подшибякин, Н.С. Филь, А.Н. Иванов, В.М. Васин, И.И. Пантюшин): В.П. Горячев, Г.А. Алексанова, Л.В. Петрова, Б.А. Беркович, П.В. Сурин, С.П. Калугин, В.М. Лапатин, Ю.И. Скочко, О.М. Титова, ТЕ. Кузнецова, Н.Д. Пахомова, В.П. Береговская;

- по расчетам прочности (руководители В.К. Ткаченко, А.В. Резепова, А.Н. Иванов, Н.В. Шарый): И.И. Пантюшин, В.П. Юремен- ко, В.Б. Плохое, В.П. Семишкин, В.А. Григорьев, В.А. Пиминов, Ю.М. Максимов, Ю.В. Молев, В.В. Дружинин, Л.Е. Огарев, Л.А. Лякишев, Л.М. Соков, С.И. Сероштан, С.П. Юременко, ГП. Шарая, Е.В. Морева, Е.Ф. Зубцов, Н.Г. Паршутин, В.В. Евдокименко, Т.В. Шпак, Н.Е. Сурина, И.А. Козлова, Ю.Д. Байчиков, И.Ф. Акбашев, Е.В. Дороженко, А.Н. Лихошерст, Ф.И. Ткаченко, М.Е. Курдин, С.М. Масленников;

- по надежности и вероятностному анализу безопасности (руководитель В.Н. Сиряпин): В.П. Шеин, В.И. Кудрявцев, А.В. Любарский, М.Ю. Горохова, В.Ф. Добреньков, В.Е. Цветков;

- по специальному математическому обеспечению (руководители ГА. Волков, Ю.Г Абагян): В.В. Бабыкин, В.И. Буланов, В.Н. Шаповалова, В.С. Мусатова, А.С. Шурчанов, Е.В. Кузнецова;

- по вычислительной технике (руководители О.А. Скосырев, Г.А. Волков): В.И. Еремеев, Ю.М. Широков, В.П. Шпенев, И.В. Корнеев, ГА. Лисовская, В.И. Гращук, В.П. Черногоров, В.А. Музакка, Ю.Г. Абагян, В.В. Михайлов, В.П. Козлов, В.И. Парамонов, М.Ф. Хафизов, И.Е. Дворецкий, Ю.В. Ильин, Е.Н. Нелин, С.Б. Сицкий, Н.А. Назаров, А.С. Климкин, О.В. Климкина, Б.А. Мордовии, А.Д. Хахулин, И.Е. Сорокин, А.А. Кромов, А.С. Лисицин, В.С. Архипов, В.А. Бондаренко, Н.А. Клепов, А.П. Азаренков, П.Ю. Сорокин, Н.В. Черникова, Е.А. Матвеева, Л.А. Сыцько, С.И. Сорокина, Л.А. Ченская, Т.А. Луканина, О.А. Чалова, М.Б. Валькова, Т.В. Каравайцева, А. Б. Мишакина, Т.Г. Проваторова, ГН. Кузьмина, Тестова И.Е., Тарасенко ГИ. и другие сотрудники.

В этот период была также создана и развивалась несколькими очередями Система автоматизированного управления предприятием АСУ-КБ.

С самого начала и на дальнейших этапах работ в деятельности по автоматизации расчетов на базе ЭВМ оказал большую поддержку и проявил активное личное участие начальник-главный конструктор ОКБ «Гидропресс» В.В. Стекольников.

Период 1989—1993 гг. характеризовался резким наращиванием вычислительных мощностей предприятия при одновременном развитии двух направлений: «больших» ЭВМ и персональных компьютеров. В 1989 г. была пущена в эксплуатацию мощная отечественная ЭВМ ЕС-1066, приобретена партия из 30 компьютеров Rotation ЕС-1834, а в 1990 г. - 130 компьютеров типа IBM PC, что положило начало компьютеризации многих других направлений работы предприятия, которая продолжается и в настоящее время. Продолжалось развитие и традиционного направления: ставились новые расчетные задачи на ЭВМ мини-VAX-11, приобретенной в 1989 г., в 1992 г. введена в эксплуатацию супер-ЭВМ американского производства CYBER-962, а в 1993 г. - наиболее мощная для того времени отечественная ЭВМ Эльбрус-1-КБ, являвшаяся продолжением и развитием ряда БЭСМ-6. Несколько ранее, в 80-х годах, предприятием были приобретены и введены в эксплуатацию ЭВМ СМ-3 и СМ-1420 в расширенной конфигурации автоматизированного рабочего места конструктора. Таким образом, в начале 90-х годов ОКБ «Гидропресс» располагало почти полным набором вычислительных средств, производимых в то время, и по уровню оснащенности вычислительной техникой опережало большинство предприятий отрасли. Естественно, для этих ЭВМ создавалось и программное обеспечение проектов РУ. В частности, на ЭВМ мини-VAX-11 были выполнены многие расчеты нестационарных режимов реакторной установки проекта В-341 для Финляндии. Был создан ряд новых программ расчетов по различным системам реакторных установок для ЭВМ ЕС-1066, CYBER-962, Эльбрус-1-КБ, разработан специальный комплекс программ для автоматизированного места конструктора на базе ЭВМ СМ-3 и СМ-1420. Общее число программ в БПП в тот период превысило 350.

Большой вклад в этот процесс внесли сотрудники предприятия: Ю.Г Абагян, Н.А. Назаров, С.Б. Сицкий, А.С. Климкин, АД. Попов, И.Е. Дворецкий, Е.Н. Нелин, В.Н. Жаданов, В.И. Еремеев, Ю.В. Ильин, В.И. Парамонов, В.М. Васин, В.Н. Камнев, И.А. Мацевитая и многие другие программисты и инженеры-расчетчики, отмеченные выше.

Компьютерная технология расчетных обоснований проектов является весьма наукоемкой и требует систематического развития. Созданная к началу 90-х годов база создавала для этого хорошие предпосылки. Но в это время начали проявляться негативные «перестроечные» тенденции. Стремительно росла инфляция, сократились работы по проектам и т.д. «Большие» ЭВМ выводились из эксплуатации, а перевод программ на персональные компьютеры только начался. Это привело к тому, что многие расчетные работы лишились своей программной базы.

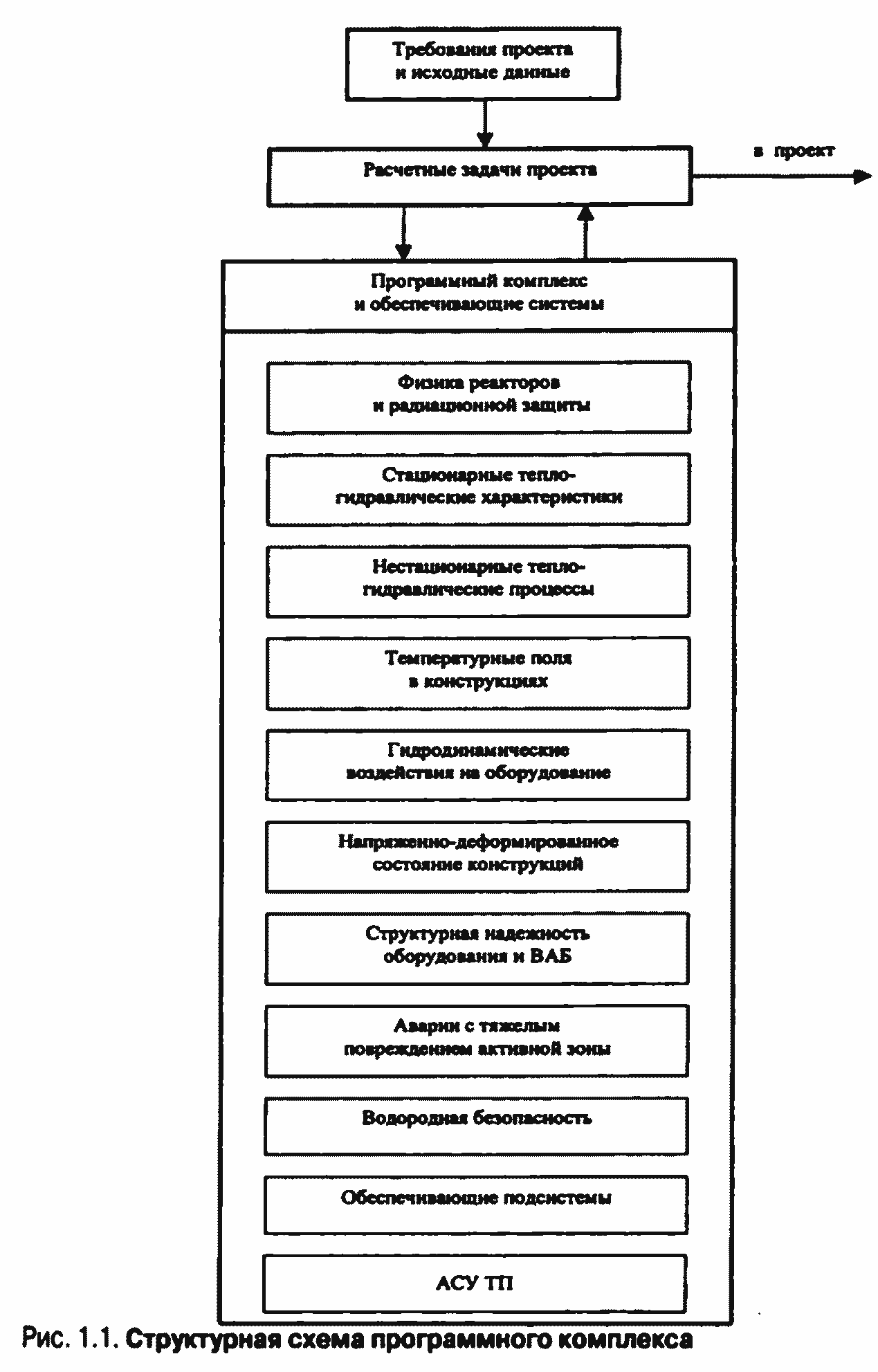

Однако затем были приняты меры и сделаны значительные усилия по возрождению и продолжению компьютеризации предприятия на современной технической базе (ПЭВМ, «рабочие станции» и др.). Этому способствовала и положительная конъюнктура в отношении новых заказов на проектирование РУ ВВЭР для АЭС нового поколения повышенной безопасности. Развитие расчетных и информационных технологий на предприятии получило новый импульс под руководством директора—генерального конструктора Ю.Г. Драгунова. В области проектирования РУ в ФГУП ОКБ «Гидропресс» действует комплекс, включающий —150 новых и модернизированных программ, которые обеспечивают необходимую полноту расчетных обоснований проектов РУ, включая их безопасность. Программы имеют полный комплект документации, поддержаны всеми необходимыми технологическими и информационными средствами и объединены в БПП, функционирующую по установленным правилам. Программы классифицированы по тематическим разделам проектных обоснований и сгруппированы в соответствующие подсистемы программного обеспечения проектов:

- расчеты физических характеристик реакторов и радиационной защиты;

- расчеты стационарных теплогидравлических характеристик оборудования;

- расчеты нестационарных теплогидравлических процессов в РУ;

- расчеты температурных полей в конструкциях;

- расчеты гидродинамических воздействий на оборудование при разрывах трубопроводов;

- расчеты напряженно-деформированных состояний элементов конструкций, включая сейсмические воздействия;

- расчеты структурной надежности оборудования и вероятностный анализ безопасности (ВАБ);

- расчеты аварий при тяжелых повреждениях активной зоны;

- расчеты по водородной безопасности;

- обработка данных.

Функциональные назначения этих подсистем в основном аналогичны описанным выше для систем САПР-Р. Однако в соответствии с современными требованиями к проектам настоящий программный комплекс дополнен новыми подсистемами: расчеты аварий при тяжелых повреждениях активной зоны реактора, по водородной безопасности при возгорании или взрыве водорода в нештатных ситуациях, расчеты в обоснование динамической устойчивости РУ с АСУ ТП и тестирование программного обеспечения АСУ ТП. Существенно расширены состав и функции всех других подсистем. Комплекс имеет также современные средства обеспечения: базы данных, интерфейсы, программы обработки и представления результатов и др. Структурная схема программного комплекса показана на рис. 1.1.

В составе БПП имеется информационная база данных (каталог), содержащая необходимые сведения об используемых программах. Программы ФГУП ОКБ «Гидропресс» разработаны и оформлены в соответствии со стандартом предприятия СТП-3-2000 «Программы и программные документы. Общие требования к разработке, содержанию, оформлению, верификации, аттестации и обращению». Стандарт регламентирует состав программной документации, содержание каждого программного документа, порядок тестирования программ, оформления, согласования, утверждения, внесения изменений и хранения программной документации и машинных носителей.

Особое внимание уделяется проверке, в том числе экспериментальной (верификации), и аттестации программ в надзорном органе атомной энергетики (ГАН России).

Большая часть методического и программного обеспечения проектов РУ создана и внедрена в проектирование специалистами соответствующих подразделений предприятия, указанными выше, под руководством первого заместителя главного конструктора по РУ ВВЭР А.К. Подшибякина, начальников специализированных расчетно-конструкторских отделов Г.А. Волкова, М.А. Быкова, А.К. Горохова, Е.И. Левина, Н.С. Филя, Н.В. Шарого, Н.П. Коноплева и др.

Параллельно на предприятии также создавались и до настоящего времени развиваются системы автоматизированного проектирования (конструирования), в том числе в 3-мерной геометрии на основе программных пакетов CATIA v5.R10, SOLID WORKS 2001, AutoCAD 2000LT, AutoCAD 14R и других, а также информационные системы различного назначения.

В настоящее время работа продолжается в направлении создания новейших программных средств сопряженных и многомерных расчетов, приобретения программ в других организациях, экспериментального обоснования, верификации и аттестации программ в ГАН России.

В программном обеспечении проектов РУ одними из основных являются комплексы программ для расчетов теплогидравлических характеристик РУ. Их состав, назначение и функции конкретных программ описаны в следующих главах книги.