3.7.6 Примеры анализа для конкретных РУ

В качестве примеров проведения расчетного анализа реактивностных режимов рассмотрены следующие пробные расчеты, выполненные с использованием разработанного в ОКБ «Гидропресс» программного комплекса ДКМ:

- выброс одного ОР СУЗ;

- подключение ГЦН ранее не работавшей петли.

Выброс одного ОР СУЗ

Расчет режима с выбросом одного ОР СУЗ проведен для РУ ВВЭР-1000 с использованием 61 привода ОР СУЗ.

Для сравнения приведены некоторые параметры результатов расчета этого режима по комплексу ДКМ и по коду ДИНАМИКА-97 с использованием консервативных допущений.

В исходном состоянии мощность принята равной 104% от номинального значения. Задержка на срабатывание АЗ после достижения сигнала принята равной 1,0 с. Учитывается застревание одного наиболее эффективного ОР СУЗ. В исходном состоянии предполагается, что регулирующая десятая группа находится в полностью погруженном положении и происходит выброс одного ОР СУЗ из этой группы. Приняты отказы следующих систем нормальной эксплуатации: П31, П32, УПЗ, ЭГСР.

Консервативно, с точки зрения наиболее высокого роста давления второго контура, принят отказ одного БРУ-А. Принят также отказ на включение одного дизель-генератора, вследствие чего не работают один АПН и один насос аварийного впрыска бора.

При проведении анализа принято, что в момент выброса одного ОР СУЗ происходит обесточивание АЭС. Указанное допущение приводит к более раннему возникновению кризиса теплообмена для наиболее теплонапряженных твэлов в активной зоне и более высоким значениям температуры оболочки твэлов, а также к более высоким значениям давления второго контура.

В табл. 3.7-3.8 приведены основные исходные данные для расчета и предельные кривые аксиального распределения мощности, использованные в расчете, которые могут возникнуть из-за наличия ксеноновых колебаний.

Влияние коэффициентов реактивности в пределах возможного диапазона их изменения на ход протекания режима предварительно оценивается, и выбирается наиболее консервативная их комбинация, принимаемая при проведении расчета по модели точечной кинетики по коду ДИНАМИКА-97. Коэффициент увеличения неравномерности энерговыделения для наиболее теплонапряженных твэлов при расчете по коду ДИНАМИКА-97 в момент начала выброса через 0,01 с аварии консервативно принят равным 1,4. Это значение и значение эффективности выброшенного ОР СУЗ приняты консервативно по сравнению со значениями, полученными в результате нейтронно-физических расчетов.

Таблица 3.7. Основные исходные данные для режима с выбросом одного ОР СУЗ

По результатам проведенного анализа получено, что наиболее высокие значения температуры топлива оболочки имеют место при выборе исходного аксиального профиля энерговыделений, соответствующего кривой 1 табл. 3.8.

При расчете с использованием пространственной кинетики по комплексу ДКМ после окончания выгорания консервативно проведена коррекция библиотеки констант (однородная для всех кассет активной зоны) с целью уменьшения доли запаздывающих нейтронов и времени жизни замедляющихся нейтронов, а также для учета погрешности исходного коэффициента реактивности по температуре топлива и эффективности выброшенного ОР СУЗ.

Таблица 3.8. Кривые предельного распределения относительного энерговыделения по высоте активной зоны

Наименование | Значение | |||||||||

Координата по высоте, % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |

Кривая 1 | 0,29 | 0,70 | 1,14 | 1,37 | 1,47 | 1,47 | 1,37 | 1,14 | 0,70 | 0,29 |

Кривая 2 | 0,58 | из | 1,40 | 1,49 | 1.41 | 1,28 | 1,08 | 0,84 | 0,57 | 0,27 |

Такая коррекция слабо влияет на исходное распределение неравномерности энерговыделений в активной зоне. После ее проведения значение эффективности выбрасываемого ОР СУЗ примерно составило 0,4 βэфф, а коэффициент реактивности по температуре топлива в стационарном состоянии стал минимально-отрицательным, соответствующим приведенному в табл. 3.7. В анализе рассмотрены различные исходные аксиальные профили среднего энерговыделения по высоте активной зоны, которые получены путем коррекции эффективного коэффициента размножения по высоте активной зоны и без этой коррекции. Проведен также расчет без учета ксенонового отравления в исходном состоянии. На основании проведенного анализа чувствительности результатов определено, что наиболее высокие значения основных параметров, характеризующих выполнение критериев безопасности, имеют место при рассмотрении исходной кривой 1 аксиального профиля в соответствии с табл. 3.8 и отсутствии отравления реактора.

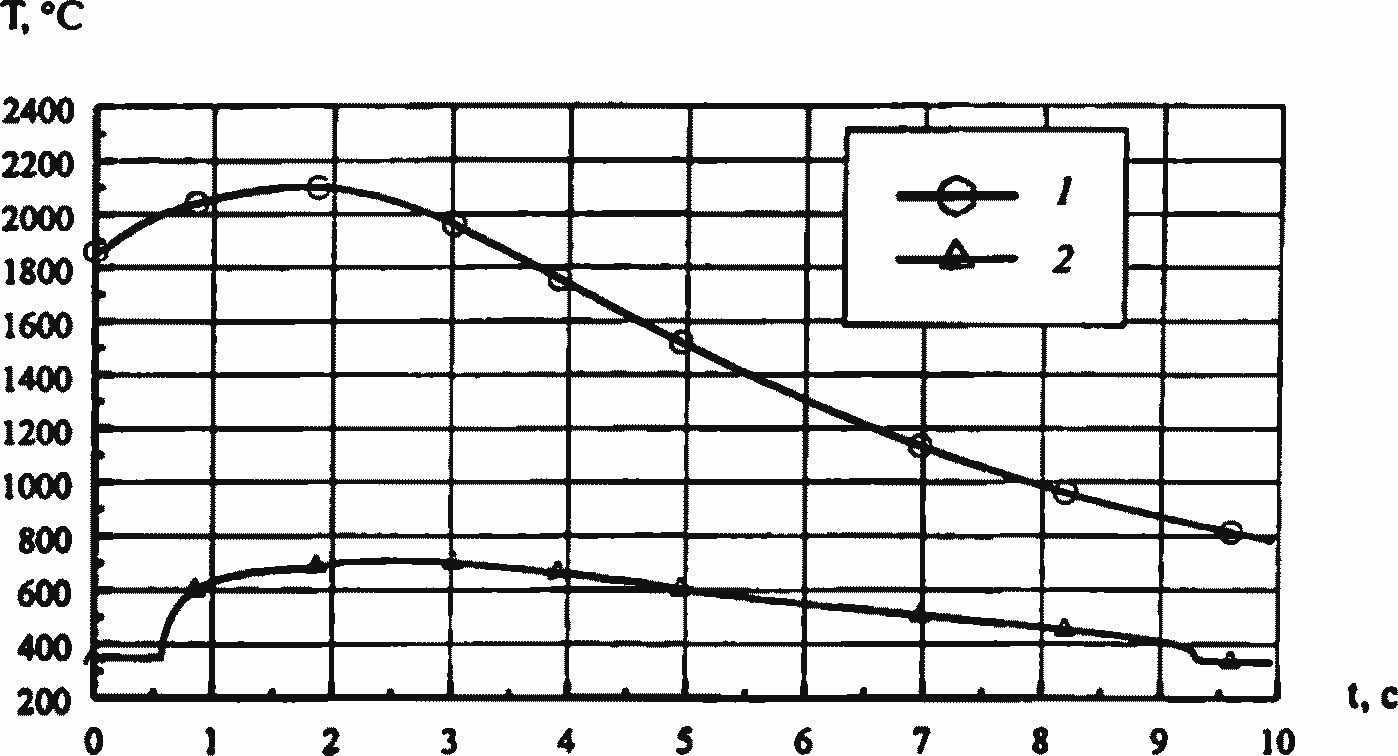

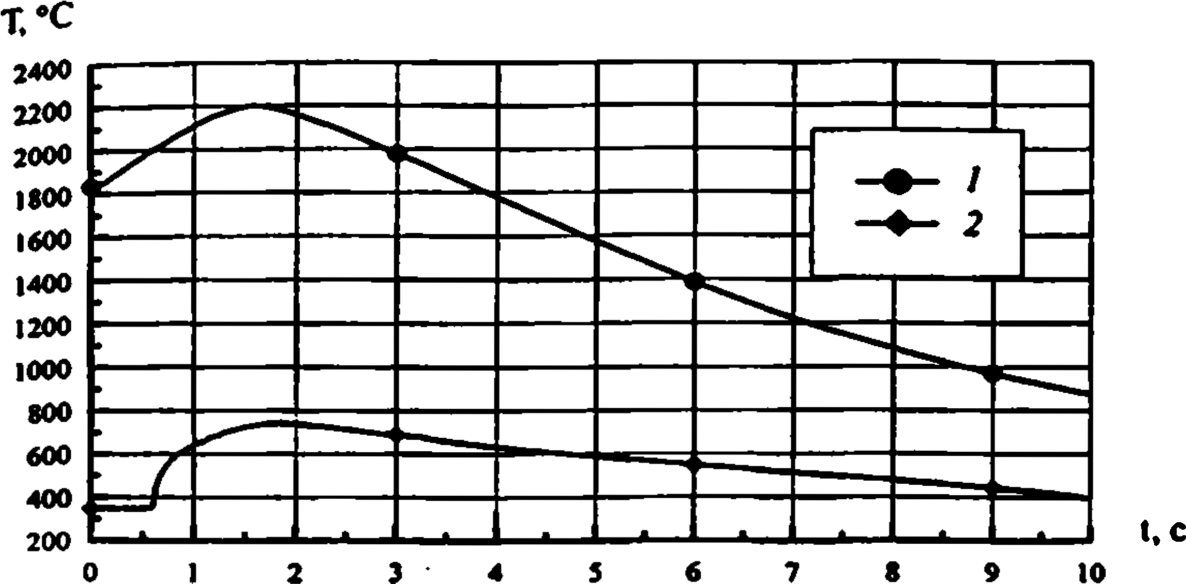

На рис. 3.49-3.56 приведено изменение основных параметров РУ, полученных по программному комплексу ДКМ и по коду ДИНАМИКА-97 с использованием консервативных допущений. Результаты проведенного анализа подтверждают выполнение проектных критериев: максимальная температура топлива не превышает 2200 °C и не превышает проектного критерия по отсутствию плавления топлива 2570 °C; максимальная радиально-усредненная энтальпия топлива не превышает 600 Дж/г, что меньше проектного критерия 840 Дж/г; максимальная температура оболочек твэлов не превышает 740 °C, что меньше проектного критерия 1200 °C; локальная глубина окисления оболочек твэлов 0,02%, что меньше проектного критерия 18%; доля прореагировавшего циркония не более 0,01%, что меньше проектного критерия 1%; максимальное давление первого и второго контуров не превышает соответственно 15,8 и 8,23 МПа, что меньше проектных критериев соответственно 20,3 и 9,0 МПа.

Таблица 3.9

Время,с | Последовательность событий |

0.0 | Начало выброса одного ОР СУЗ из горячего канала. Происходит полное обесточивание АЭС. Отключаются все ГЦН, ТПН, подпиточные насосы, системы регулирования давления в КД, не работают БРУ-К и ВПН. Осуществляется запуск систем безопасности. Начинается закрытие стопорных клапанов турбины |

0,001 | Происходит разрыв чехла привода ОР СУЗ |

0,05 | Достигается уставка на срабатывание АЗ по превышению уровня мощности 109% от номинальной. Задержка на срабатывание АЗ консервативно принята 1 с |

0,1 | ОР СУЗ полностью выброшен из активной зоны. Достижение максимальной мощности энерговыделений в активной зоне. Стопорные клапаны турбины полностью закрыты |

1,1 | Начало движения ОР СУЗ в активную эону по сигналу срабатывания АЗ |

3,2 | Открытие БРУ-А трех ПГ. Отказ на срабатывание БРУ-А ПГ петли 2 |

5,0 | Прекращение подачи питательной воды от ТПН |

5,1 | ОР СУЗ полностью опушены в активную эону |

4-800 | Работа трех БРУ-А в режиме регулирования после достижения уставки на открытие |

161 | Начало подачи борного раствора от насосов аварийного впрыска бора в петлю 2 и петлю 3 по сигналу разности между температурой насыщения и максимальной температурой теплоносителя в горячих нитках менее 10 °C |

800 | Окончание расчета |

Максимальные значения температуры и радиально-усредненной энтальпии топлива и оболочки твэла по коду ДИНАМИКА-97 выше по сравнению со значениями, полученными по программному комплексу ДКМ.

В табл. 3.9 приведена хронологическая последовательность событий в режиме выброса одного ОР СУЗ.

Рис. 3.49. Выброс одного ОР СУЗ. Расчет по комплексу ДКМ

1 - относительное энерговыделение в активной эоне; 2 - относительный тепловой поток в активной эоне; 3 - относительный поток нейтронов в активной эоне

Рис. 3.50. Выброс одного ОР СУЗ. Расчет по комплексу ДКМ

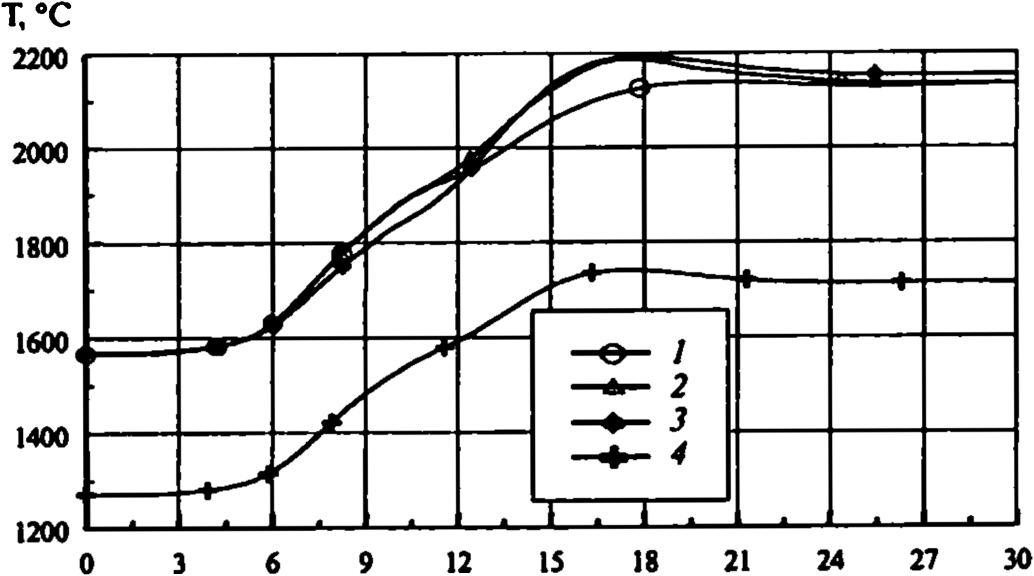

1 - максимальная температура топлива; 2 - максимальная температура оболочки

Рис. 3.51. Выброс одного ОР СУЗ. Расчет по коду ДИНАМИКА-97

1 - максимальная температура топлива в активной зоне; 2- максимальная температуры оболочки в активной эоне

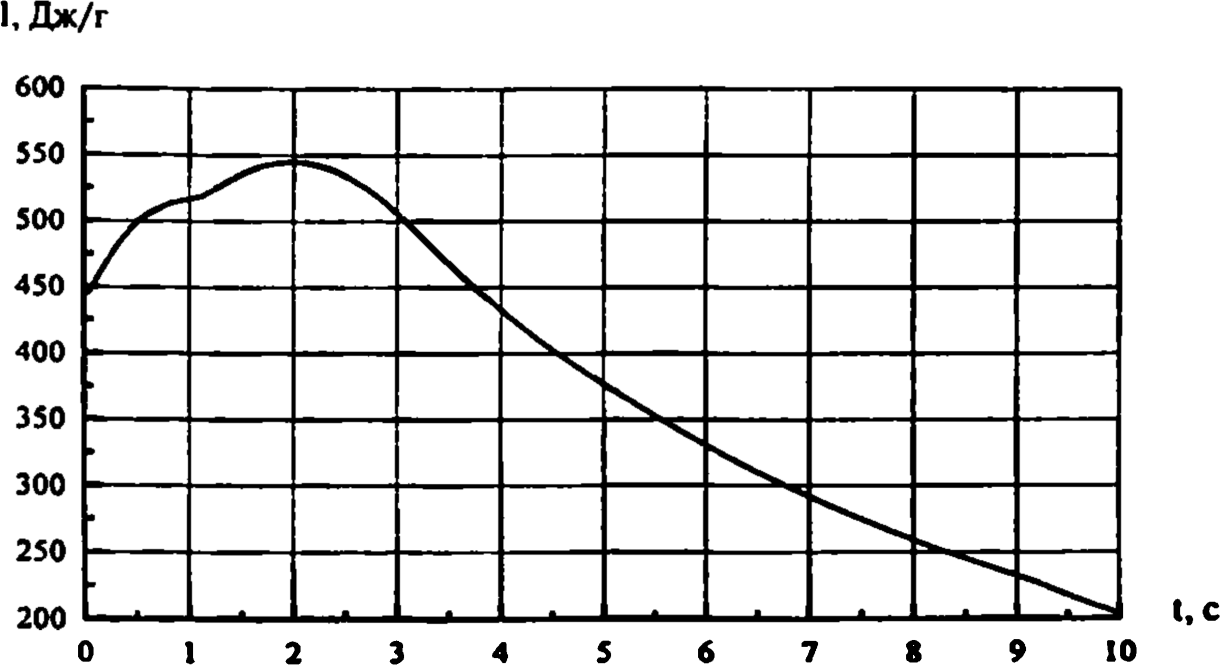

Рис. 3.52. Выброс одного ОР СУЗ. Расчет по комплексу ДКМ

Изменение максимальной радиально-усредненной энтальпии топлива в активной эоне

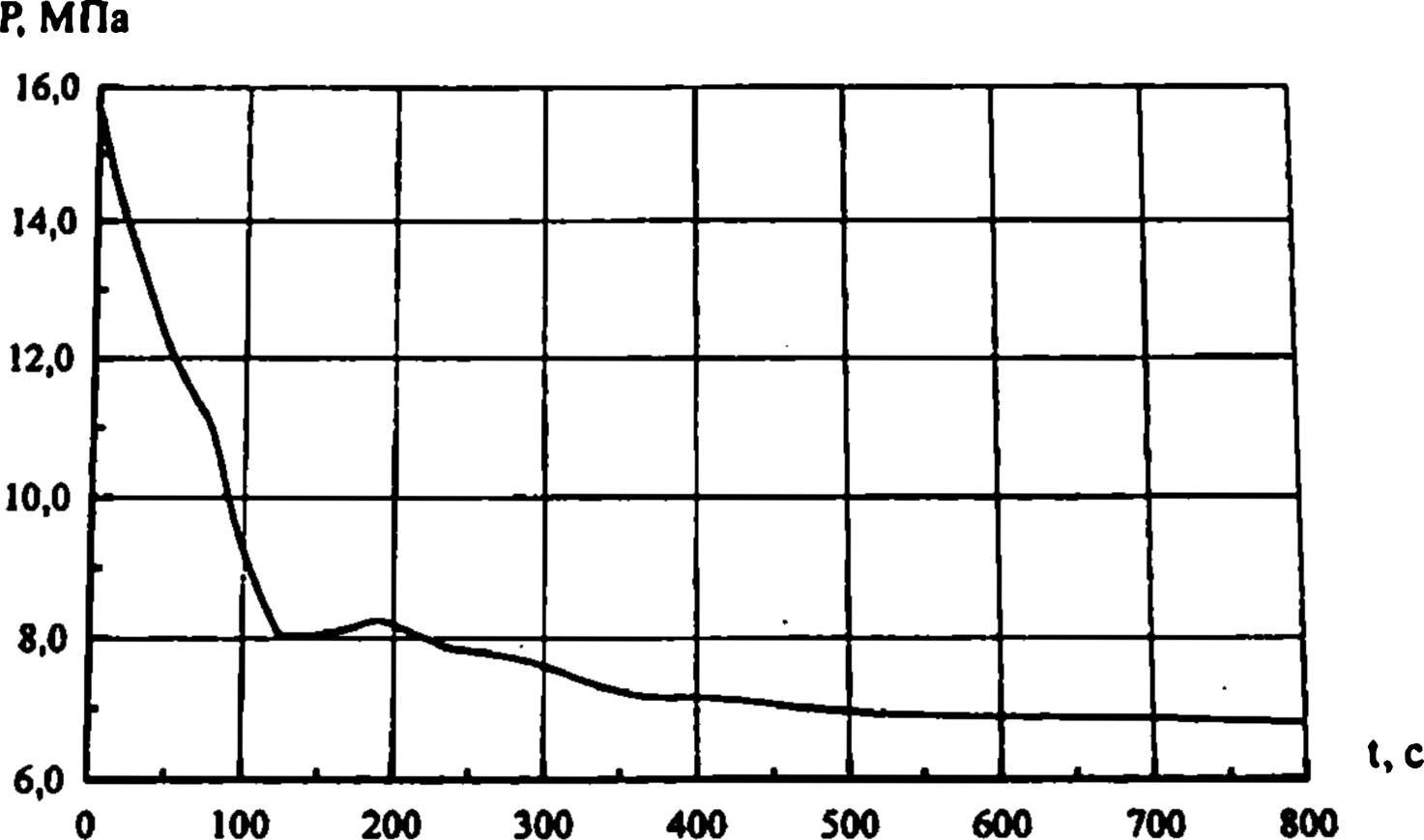

Рис. 3.53. Выброс одного ОР СУЗ

Изменение давления на выходе из активной зоны

Рис. 3.54. Выброс одного ОР СУЗ

Изменение расхода теплоносителя на выходе из активной зоны

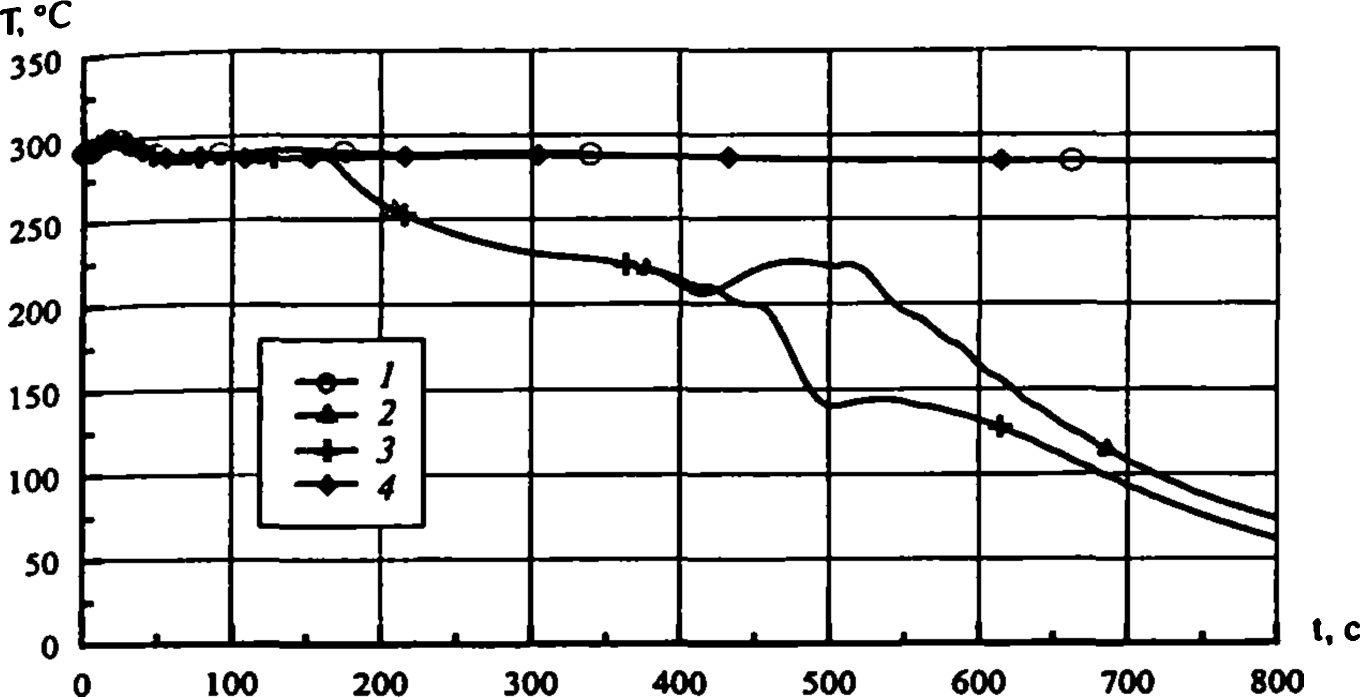

Рис. 3.55. Выброс одного ОР СУЗ

1-4 - температура теплоносителя в холодной нитке петель 1-4

Рис. 3.56. Выброс одного ОР СУЗ 1-4—давление в ПГ петель 1-4

Подключение ГЦН ранее не работавшей петли

Для режима с подключением ГЦН для РУ ВВЭР-1ООО рассмотрен случай его ошибочного подключения на мощности 71 % от номинальной в конце кампании стационарной топливной загрузки. Плановое подключение ГЦН неработавшей петли должно осуществляться на мощности 30% от номинальной, чтобы избежать нежелательного увеличения мощности. Консервативно предполагается, что перевод уставки на новый уровень мощности после отключения одного ГЦН не был произведен (предполагается, что автоматический перевод уставки не реализован в проекте, а оператор допустил единичную ошибку, подключая ГЦН без предварительного снижения мощности).

Расчеты проведены с использованием моделей идеального перемешивания и неполного перемешивания в напорной камере реактора.

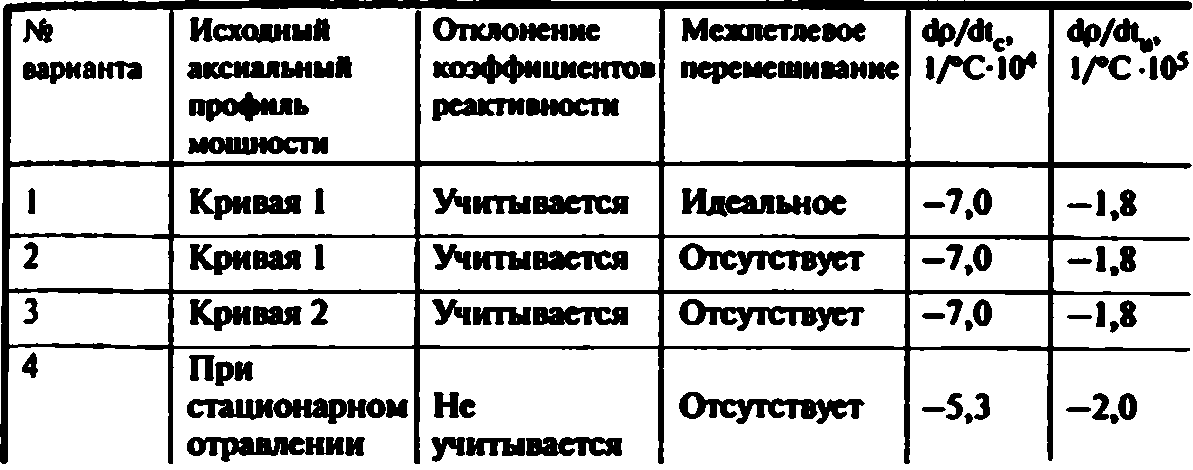

Исходное значение расхода теплоносителя через активную зону составляет 12000 кг/с. Принято, что набор рабочих оборотов ГЦН происходит в течение 9 с. Расчет режимов проведен как с введением консервативных допущений по отклонению коэффициентов реактивности от исходных значений и аксиального профиля энерговыделения в активной зоне, так и без использования этих допущений. Перечень рассмотренных вариантов приведен в табл. 3.10, 3.11. В табл. 3.10 приведены предельные кривые аксиального профиля, рассмотренные в анализе. В вариантах 1-3 (табл. 3.11) после окончания выгорания проведена коррекция библиотеки констант с целью получения наиболее консервативной комбинации коэффициента реактивности по температуре топлива (dp/dtu) и по температуре теплоносителя (dp/dtc). Дополнительно рассмотрен профиль энерговыделения, соответствующий стационарному отравлению реактора (табл. 3.11, вариант 4).

Таблица 3.10. Исходный аксиальный профиль энерговыделения

Наименование | Номер участка по высоте активной зоны | |||||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Кривая 1 | 0,34 | 0,75 | 1,1 | 1,32 | 1,49 | 1,50 | 1,32 | 1,10 | 0,75 | 0,34 |

Кривая 2 | 1,04 | 1,41 | 1,49 | 1,35 | 1,15 | 0,94 | 0,83 | 0,74 | 0,65 | 0,39 |

Таблица 3.11. Перечень рассмотренных вариантов для режима подключения ГЦН неработавшей петли

Для варианта 1 был проведен сравнительный анализ результатов, полученных по программному комплексу ДКМ и по коду ДИНАМИКА-97. В последнем случае используются модель точечной кинетики реактора и модель с идеальным перемешиванием в камерах реактора, а коэффициенты реактивности приняты в соответствии с данными табл. 3.11 для варианта 1.

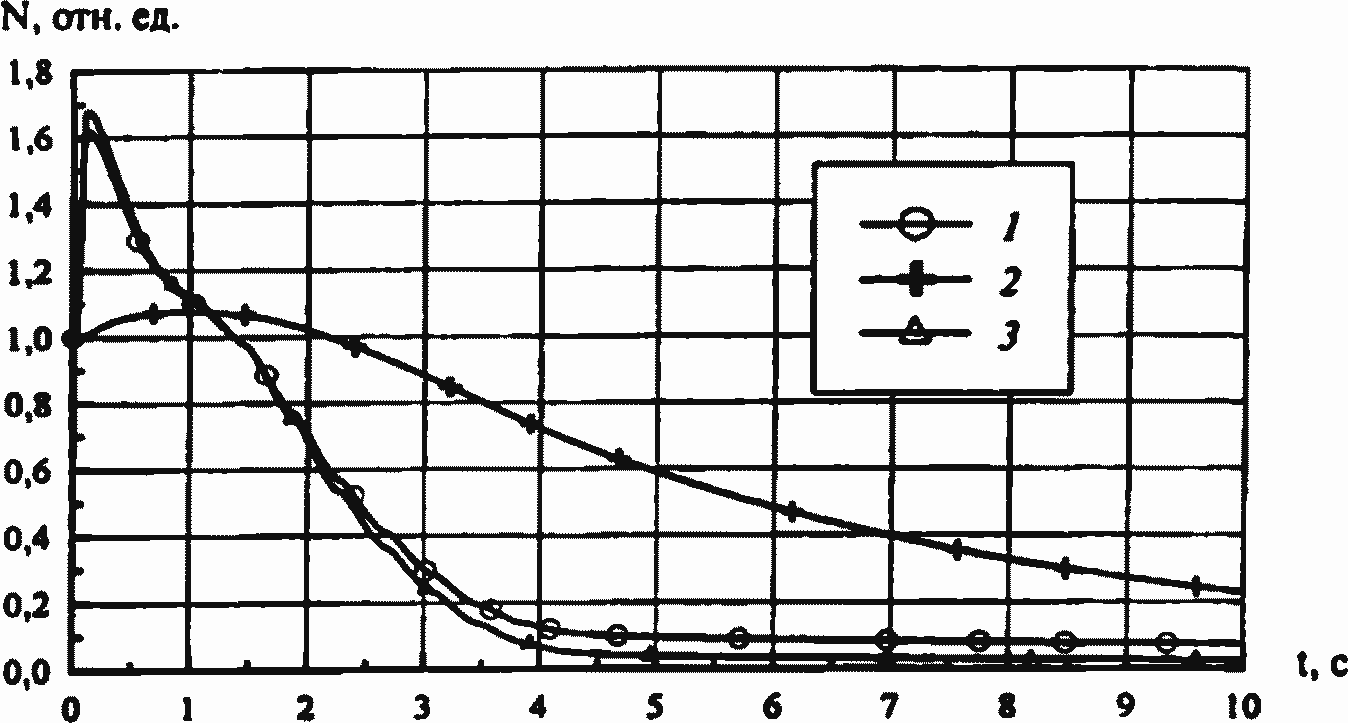

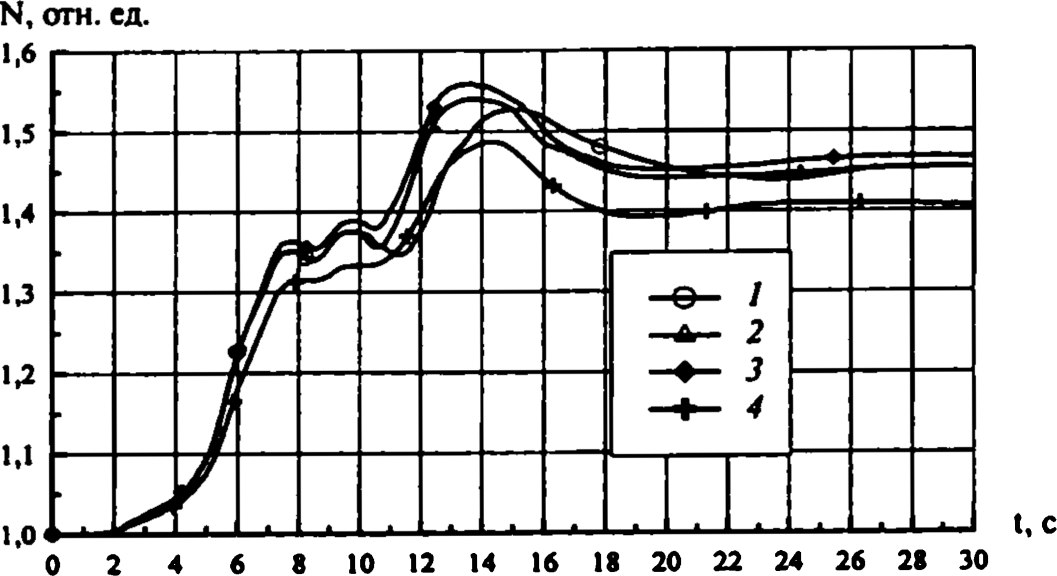

Результаты расчета приведены на рисунках 3.57—3.68.

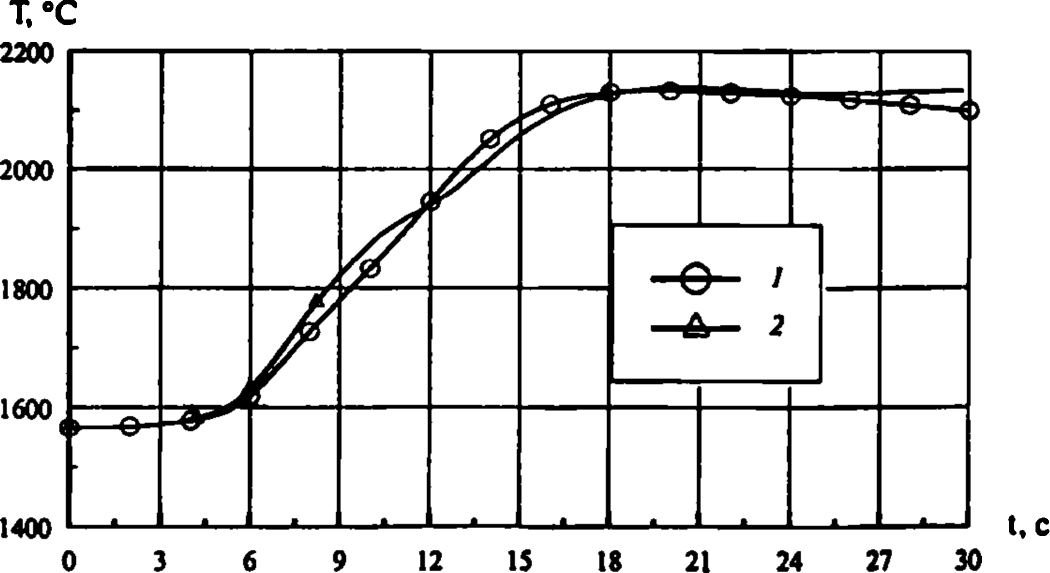

После подключения ГЦН в результате изменения расхода теплоносителя в подключаемой петле происходит неравномерное снижение входной температуры теплоносителя. Результаты сопоставления расчетов по коду ДИНАМИКА-97 и комплексу ДКМ при одних и тех же исходных предположениях для варианта 1 показывают относительную близость основных параметров, характеризующих выполнение критериев безопасности. Результаты расчета с учетом введения дополнительных консервативных предположений в пределах погрешностей показывают важность их учета. Так, максимальная температура топлива для вариантов с использованием консервативных предположений выше, чем для варианта 4 с наиболее вероятным состоянием активной зоны, примерно на 500 °C. По результатам расчета все приемочные критерии, приведенные в табл. 3.1, не превышаются. Возможность термомеханического повреждения твэлов в результате повышения мощности энерговыделений также должна быть определена специальными исследованиями.

Рис. 3.58. Распределение температуры теплоносителя в поперечном сечении на входе в активную зону в момент времени 14 с. Варианты 2-4 1 единица координаты по осям х и у - 23,6 см Размер кассеты под ключ - 23,6 см

Рис. 3.59. Изменение температуры теплоносителя на входе в реактор.

Варианты 1-4

1-4—петли 1-4

Рис. 3.60. Изменение расхода теплоносителя в петлях. Варианты 1-4 1-4- петли 1-4

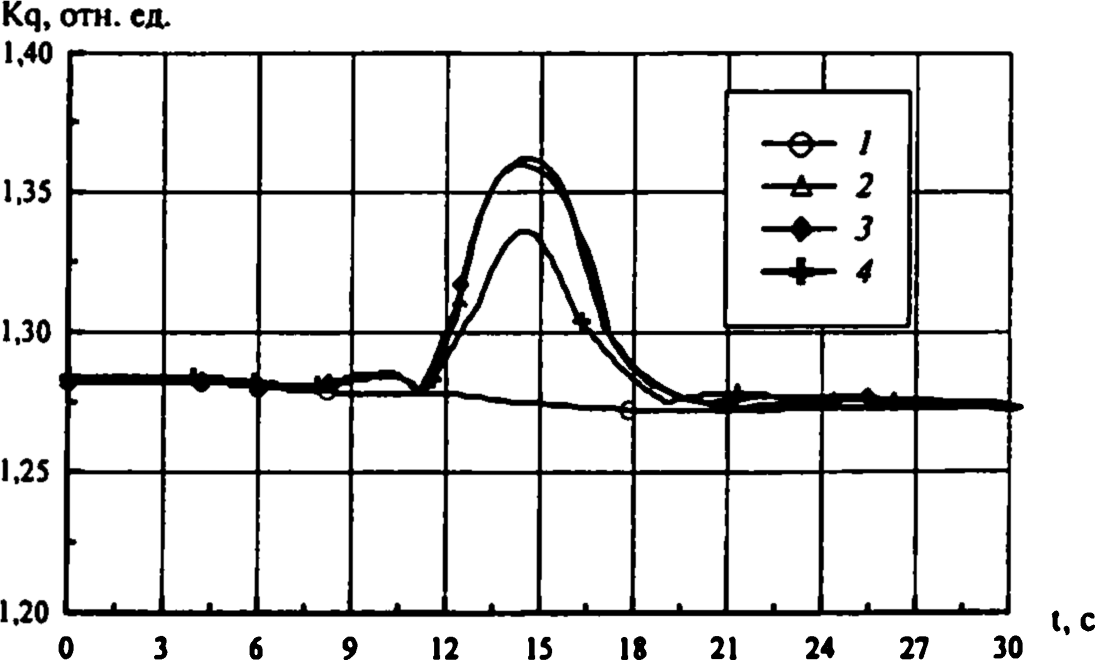

Рис. 3.61. Изменение средней мощности реактора. Вариант 1 / - расчет по коду ДИНАМИКА-97; 2- расчет по комплексу ДКМ

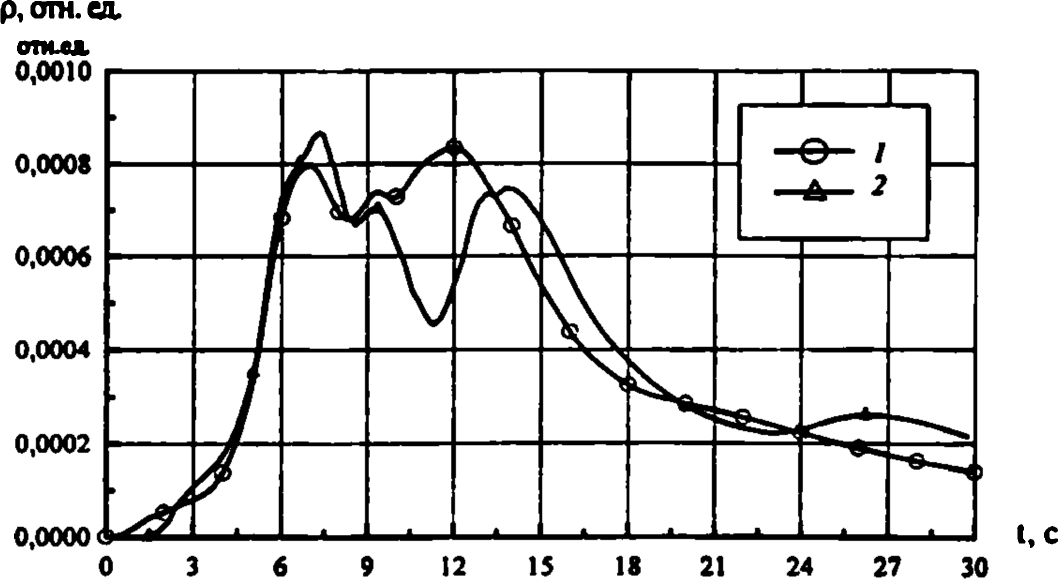

Рис. 3.62. Изменение суммарной реактивности. Вариант 1

1 - расчет по коду ДИНАМИКА-97; 2- расчет по комплексу ДКМ

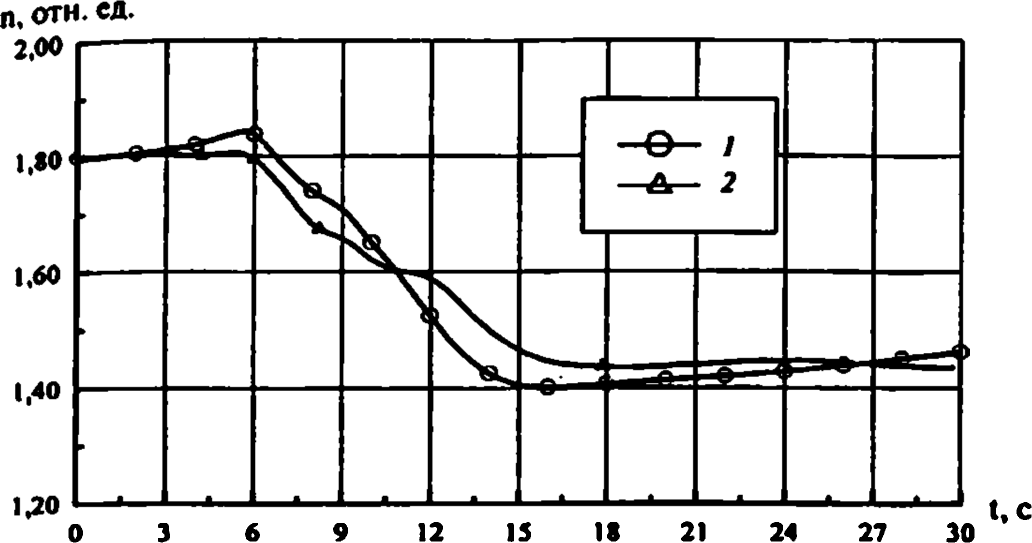

Рис. 3.63. Изменение минимального запаса до кризиса. Вариант 1 / - расчет по коду ДИНАМИКА-97; 2- расчет по комплексу ДКМ

Рис. 3.64. Изменение максимальной температуры топлива. Вариант 1

1 - расчет по коду ДИНАМИКА-97; 2- расчет по комплексу ДКМ

Рис. 3.65. Изменение средней мощности реактора 1-4-варианты 1-4

Рис. 3.66. Изменение максимальной температуры топлива 1-4-варианты 1-4

Рис. 3.67. Изменение минимального запаса до кризиса 1-4- варианты 1-4