При новом включении, а также во всех случаях, когда производились отсоединения или переключения хотя бы в одном плече токовых цепей, необходима полная проверка исправности и правильности включения токовых цепей дифференциальной защиты. Исключение составляют случаи, когда токовые цепи разрывались только на испытательных блоках. После восстановления токовых цепей посредством рабочих крышек испытательных блоков вместо полной проверки токовых цепей достаточно убедиться в том, что во вторичных цепях всех трансформаторов тока, включенных в схему защиты, и в обмотках дифференциальных реле проходят соответствующие токи.

Наиболее полноценным, наглядным и простым способом проверки правильности сборки токовых цепей дифференциальных защит является проверка первичным током нагрузки.

Для получения при проверке защиты под нагрузкой четких результатов необходимо на всех присоединениях, токовые цепи которых включены в дифференциальную защиту, создать нагрузку с токами не менее 15—20 % номинальных токов трансформаторов тока, используемых в проверяемой защите. Если создание нагрузки с достаточными для проверки значениями токов затруднительно, применяют искусственные способы создания первичных токов, позволяющие проверить

исправность цепей защиты. Так, дифференциальную защиту генератора или сборных шин можно проверить током короткого замыкания путем подъема возбуждения генератора на закоротку до получения тока, близкого к номинальному току генератора.

Эффективна проверка защиты током КЗ при питании от постороннего источника.

Существует также ряд косвенных способов проверки исправности токовых цепей дифференциальной защиты. Однако все эти способы являются не окончательными, предварительными, требующими последующей обязательной проверки первичными токами.

Ниже на примере дифференциальных защит трансформаторов и автотрансформаторов рассмотрены различные способы проверки правильности включения токовых цепей.

а) Проверка первичным током нагрузки.

Для проверки токовых цепей дифференциальной защиты первичным током нагрузки силовой трансформатор (автотрансформатор) включается под нагрузку так, чтобы токи проходили во всех вторичных токовых цепях, включенных в схему защиты. Полная проверка включает в себя: замеры значений и снятие векторных диаграмм токов в каждом плече защиты; построение и анализ векторных диаграмм токов; замеры напряжений небаланса на обмотках исполнительных органов реле РНТ и тока небаланса в нулевых проводах токовых цепей и в нулевом проводе дифференциальной цепи.

Изменение напряжений небаланса на обмотках исполнительных органов или токов небаланса, проходящих в реле, позволяет сразу же оценить правильность выполнения схемы токовых цепей и определить, не допущена ли ошибка при соединении трансформаторов тока или при выборе их коэффициента трансформации или числа витков первичных обмоток реле РНТ. Ошибка сразу же выявится, так как приведет к увеличению тока небаланса. Однако установить точно, какая ошибка допущена, только на основании измерений токов небаланса нельзя. Для этого нужно измерить токи в плечах защиты и снять векторные диаграммы. Снятие векторных диаграмм и измерение токов небаланса взаимно дополняют друг друга, благодаря этому обеспечивается более полноценная проверка.

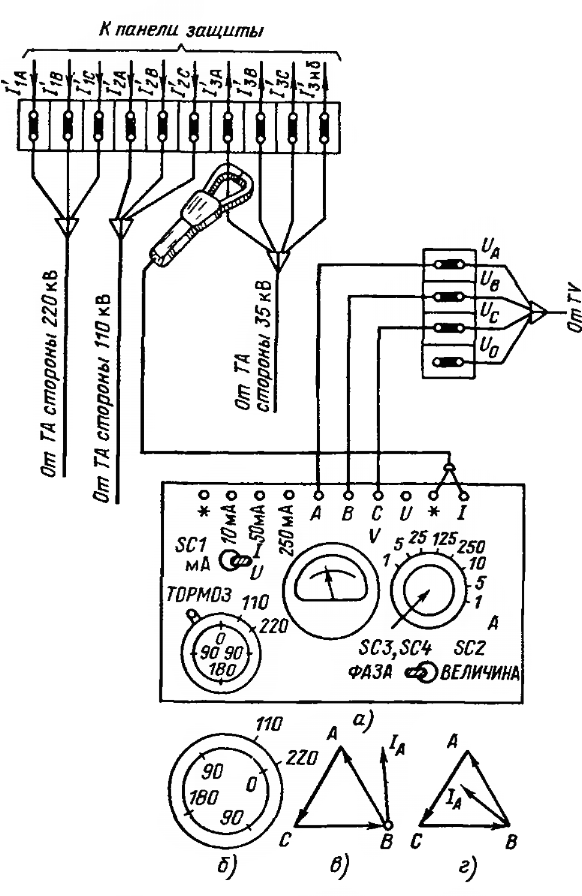

Векторные диаграммы токов наиболее удобно и быстро снимаются с помощью вольтамперфазоиндикатора ВАФ-85 (ВАФ-85М). Схема прибора показана на рис.29. В качестве измерительного прибора Р применен магнитоэлектрический прибор типа М-494. Для измерения малых токов от и до ма переключатель 6'С7 ставится в положение "мА", измеряемый ток подается на зажимы, обозначенные * , "10 мА", "50 мА", "250 мА". Трансформатор 77 служит для уменьшения входного сопротивления прибора, а отводы от его первичной обмотки - для переключения прибора на разные пределы измерений. Вторичная обмотка 77 питает измерительный прибор Р через выпрямители VD1

Рис.29. Принципиальная схема вольтамперфазоиндикатора ВАФ-85

и VD2. Резистор R1 является нагрузкой выпрямителя; с него снимается напряжение, подаваемое на прибор. Резисторы R2 и R13 служат для заводской подгонки прибора, конденсаторы С8 и С9 пропускают переменную составляющую в непроводящий полупериод. Выпрямитель работает по схеме двухполупериодного выпрямления.

Для измерения больших токов переключатель SC1 ставится в положение /, U. Провод, по которому проходит измеряемый ток, охватывается губками токоизмерительных клещей 7>. Переключателем SC3 выбирается нужный предел измерений. Переключатель SC2 ставится в положение ВЕЛИЧИНА. Токоизмерительные клещи являются обычным трансформатором тока с разъемным сердечником, у которого первичной обмоткой служит провод с изменяемым током. Резисторы R3, R4, R5, R6 служат нагрузкой вторичной обмотки 7>. Напряжение, снимаемое с этих резисторов, выпрямляется выпрямителем VD3 и подается на прибор.

Конденсатор С7 пропускает переменную составляющую в непроводящий полупериод; резисторы R12, R14 и конденсатор С5 служат для заводской подгонки прибора. При измерении .напряжение подается на зажимы U. и отмеченный * ; переключателем SC4, рукоятка которого

совмещена с рукояткой SC3, выбирается предел измерений. Добавочные резисторы R7 - R11 служат, как и у обычного вольтметра, для изменения пределов измерений. Переключатель SC2 остается в положении ВЕЛИЧИНА.

Для измерения угла сдвига между векторами напряжения, поданного на статор сельсина Uab . и любым другим вектором тока' или напряжения на зажимы А, В, С подается трехфазное напряжение 127—220 В. Сельсин С, работающий в качестве индукционного фазорегулятора, имеет трехфазный статор и однофазный ротор. От ротора сельсина питается обмотка поляризованного реле К, выполняющего роль механического выпрямителя — его контакты в течение одного полупериода замкнуты, в течение следующего полупериода разомкнуты.

При измерении угла между напряжением Uab и током провод, по которому проходит ток, охватывается клещами. Переключатель SC3 ставится в положение, соответствующее току. С резисторов R3—R6 или R3—R11 напряжение подается через контакты К на измерительный прибор Р. Переключатель SC2 ставится в положение ФАЗА, переключатель SC1 — в положение I, U.

Ось ротора имеет лимб с тормозом. При отпущенном тормозе сельсин является обычным индукционным указателем чередования фаз, и при правильном чередовании его ротор вращается по часовой стрелке. Если же ротор сельсина затормозить и поворачивать с помощью лимба относительно статора, то сельсин будет работать как фазорегулятор и изменять сдвиг фазы напряжения на обмотке реле К относительно напряжения питания статора.

Отсчет углов производится относительно напряжения Uab- При изменении сдвига фазы напряжения на обмотке реле К относительно напряжения, подаваемого на прибор Р, изменяется среднее значение выпрямленного напряжения, а следовательно, и показания прибора. Таким образом, прибор является указателем сдвига фар между напряжением на зажимах А, В и током, поданным на зажимы * , I. Напряжение питания, поданное на зажимы А, В, С, должно быть синхронно с током, фаза которого измеряется.

При замерах токов и снятии векторных диаграмм включение приборов можно производить либо в плечи токовых цепей на сборке зажимов панели защиты, либо в дифференциальные цепи (последовательно с первичными обмотками реле РНТ) с поочередной подачей токов от каждого плеча путем закорачивания и отсоединения токовых цепей других плеч.

При снятии и построении векторных диаграмм необходимо соблюдать условие, согласно которому проверяющий выбрал положительные направления токов в плечах защиты. Обычно положительные направления токов в плечах принимаются от трансформатора тока в реле. В соответствии с этим сторона токоизмерительных клещей ВАФ-85, обозначенная звездочкой, при снятии векторных диаграмм должна быть всегда обращена в сторону трансформаторов тока.

Порядок снятия векторной диаграммы токов следующий.

Зажимы прибора ВАФ-85, обозначенные А, В, С, присоединяются к зажимам цепей трансформатора напряжения или любого другого синхронного источника напряжения.

Переключатель SC2 ставится в положение ФАЗА, переключатель SC1 - в положение I, U. Отпускается тормоз, и по вращению лимба проверяется порядок чередования фаз; при правильном чередовании лимб вращается по часовой стрелке. После проверки чередования фаз лимб останавливается тормозом.

Собирается вторичная цепь клещей с соблюдением полярности: ножки вилок, отмеченные звездочкой, вставляются в гнезда, отмеченные таким же знаком. Переключатель SC3 устанавливается в положение 1 А или 5 А в зависимости от того, в цепях каких трансформаторов тока производятся измерения — с номинальным вторичным током 1 А или 5 А. Клещами (звездочкой в сторону трансформаторов тока) охватывается провод, приходящий к панели от трансформаторов тока, например провод фазы Л.

Прибор показывает какую-то величину. Вращением лимба стрелка прибора подводится к нулю. Лимб следует вращать в такую сторону, чтобы направления поворота лимба и стрелки прибора были одинаковыми; например при вращении лимба против часовой стрелки стрелка прибора должна двигаться справа налево. Установив стрелку прибора на нуль, отсчитывают угол сдвига фаз между напряжением t/^gn током фазы А по числу делений шкалы лимба, указываемому отметкой 110 или 220. В зависимости от напряжения 110 или 220 В. поданного на сельсин, угол по шкале определяется по отметке 110 или 220 В соответственно. В данном примере (рис.30, и) угол отсчитывается по отметке 110 и равен 30°. Векторная диаграмма для данного случая (рис.30, в) показывает, что ток 1а отстает от напряжения Uab на угол 30°. Если при установке стрелки прибора на нуль лимб окажется в положении, указанном на рис.30, 6, то это значит, что ток опережает напряжение, этому соответствует векторная диаграмма на рис.30, г.

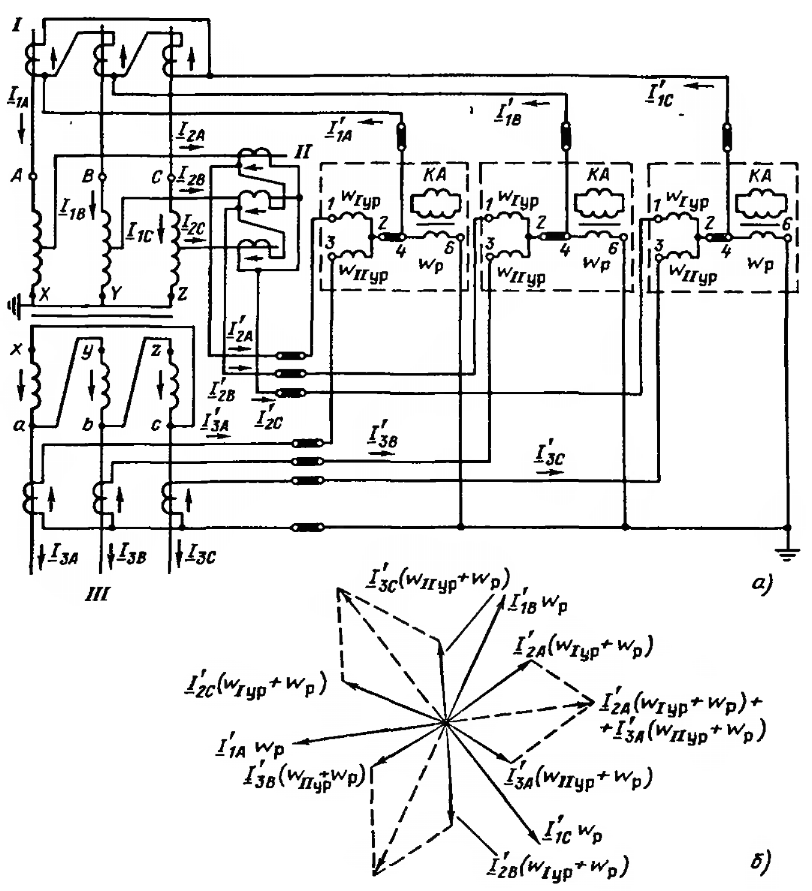

На рис.31, а показаны принятые положительные направления токов в плечах и в дифференциальных цепях защиты трехобмоточного трансформатора. Поскольку вторичные токи не скомпенсированы но величине, векторы строятся не по токам, а по МДС:

![]()

Рис.30. Схема включения прибора ВАФ-85

При правильном включении токовых цепей дифференциальной защиты геометрическая сумма МДС для каждой фазы должна равняться нулю:

![]()

Векторная диаграмма, построенная по МДС для приведенного примера, показана на рис.31, б.

Измерение токов небаланса производится в полностью собранной схеме миллиамперметром, имеющим сопротивление не больше 0,5- 4 Ом. Для измерений пригоден миллиамперметр прибора ВАФ-85, у которого на пределе 50 мА сопротивление прибора составляет 4 Ом. Мил-

Рис.31. Проверка дифференциальной защиты током нагрузки:

а - схема защиты; б - векторная диаграмма магнитодвижущих сил, создаваемых токами, проходящими в плечах защиты

лиамперметр должен включаться на зажимы 11-12 при снятой между этими зажимами перемычке (см. рис.17-19).

Измерение напряжения небаланса производится на зажимах 10-11 реле РНТ с помощью вольтметра, имеющего внутреннее сопротивление не менее 1000 Ом на 1 В и шкалу, позволяющую измерять минимальные напряжения 0,05-0,1 В. Для этой цели также можно использовать ВАФ-85, имеющий на всех пределах, в том числе и на шкале 1 В, входное сопротивление 2500 Ом на 1 В. При правильном соединении токовых цепей защиты и правильном выборе коэффициентов трансформации трансформаторов тока и витков первичных обмоток РНТ токи и напряжения небаланса на обмотках исполнительных реле должны быть во много раз меньше тока и напряжения срабатывания РНТ.

Напряжение срабатывания у реле РНТ-562 — РНТ-564 равно 1,5— 1,56 В, а у реле РНТ-565 - РНТ-567 - 3,5-3,6 В.

Чтобы оценить величину небаланса при новом включении защиты, нужно его сравнить с небалансом на реле другой такой же защиты, о которой заведомо известно, что она включена правильно. При последующих проверках защиты напряжения небаланса сравнивают с величинами, полученными во время предыдущих проверок. Следует при этом помнить, что сравнивать небалансы можно при нагрузках, близких друг к другу по значению.

В дифференциальных защитах трансформаторов и автотрансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой положение переключателя ответвлений влияет на небаланс: минимальный небаланс обычно получается при среднем положении переключателя, максимальный — при крайних положениях.

б) Проверка цепей защиты током КЗ

Достаточный для проверки защиты первичный ток может быть получен путем установки с одной из сторон трансформатора трехфазной закоротки и подачей с другой стороны пониженного напряжения.

Ток, проходящий по обмоткам трансформатора, определяется из выражения:

![]()

где Unm - линейное напряжение питающей сети на выводах проверяемого трансформатора; Znur - сопротивление источника питания до выводов силового трансформатора, защита которого проверяется, приведенное к напряжению источника питания, Ом/фаза; ZT - сопротивление проверяемого трансформатора, определяемое из выражения, Ом/фаза:

![]()

где UH0M - номинальное напряжение обмотки трансформатора, к которой подается питание, кВ; jPHOm - номинальная мощность трансформатора, MB • А, ик - напряжение КЗ, %.

Для того чтобы при проверке не превысить номинального тока проверяемого трансформатора, необходимо соблюдать следующее условие:

![]()

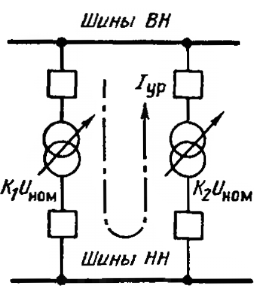

Рис.33. Проверка токовых цепей дифференциальной защиты трансформаторов уравнительным током

Проверка защиты малыми токами короткого замыкания, получаемыми путем подачи на выводы высшего напряжения проверяемого трансформатора напряжения 380 В. При этом питание подается непосредственно от близко расположенной сборки. Закоротка устанавливается со стороны низшего напряжения трансформатора. На трехобмоточных трансформаторах закоротки целесообразно устанавливать одновременно на двух сторонах.

Поскольку токи при проверке защиты указанным способом относительно невелики, зто может вызвать затруднения при снятии векторных диаграмм. Для повышения чувствительности прибора ВАФ-85 наматывают на магнитопровод измерительных клещей несколько витков вспомогательною провода. По мере необходимости провод может наматываться до заполнения окна, но так, чтобы магнитопровод клещей не размыкался. Показания прибора при этом увеличиваются пропорционально числу намотанных витков провода, включаемого в рассечку токовой цепи на измерительных зажимах.

в) Проверка защиты созданием уравнительного тока между параллельно включенными трансформаторами.

При наличии на подстанции двух параллельно работающих трансформаторов с регулировкой коэффициента трансформации для проверки защиты можно использовать уравнительный ток, проходящий при параллельной работе трансформаторов с разными коэффициентами трансформации (рис.33).

Уравнительный ток можно определить из следующего выражения:

![]()

где Uj i, Uj2 — фазные напряжения на выводах трансформаторов на стороне НН.

Выразим Uf J и Uj2 в долях номинального напряжения: ![]() Сопротивления трансформаторов, выраженные через ик, равны:

Сопротивления трансформаторов, выраженные через ик, равны:

![]()

У широко используемых в настоящее время трансформаторов с устройствами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) величина ик при изменении положения РПН меняется. Поскольку, однако, для оценки величины уравнительного тока высокая точность не требуется, приведенная формула расчета /ур вполне приемлема и для трансформаторов с РПН.

Электромагнитные реле тока и напряжения - Проверка правильности включения токовых цепей дифференциальных защит

- Подробности

- Категория: РЗиА

Содержание материала

Страница 9 из 10