Глава пятая

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ ШИН

5.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

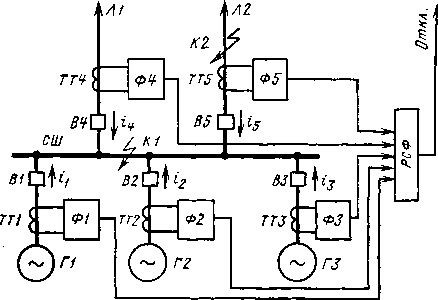

Дифференциально-фазной называется защита, основанная на сравнении фаз токов по концам защищаемого участка. Структурная схема дифференциально-фазной защиты шин (ДФЗШ) приведена на рис. 5.1. К защищаемой одинарной системе шин СШ подключены генерирующие присоединения Г1—Г3 и потребители Л1, Л2. На каждом из присоединений установлены трансформаторы тока ТТ1—ТТ5, питающие формирователи Ф1—Ф5, которые дают информацию о фазе тока в соответствующем присоединении. В качестве формирователей используют промежуточные трансформаторы тока, трансреакторы, фильтры симметричных составляющих, сумматоры и т.д. Сигналы формирователей поступают на вход реле сравнения фаз РСФ, которое различает режимы КЗ в зоне действия и КЗ вне защищаемой зоны.

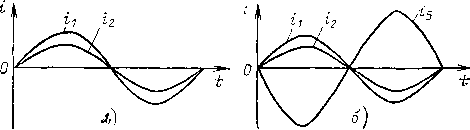

При КЗ на шинах и принятых для токов условных положительных направлениях к шинам сравниваемые токи примерно совпадают по фазе (рис. 5.2, а). Защита в этом случае срабатывает и производит отключение выключателей В1—В5. При внешних КЗ (рис. 5.2,б) сдвиг по фазе между током в поврежденном присоединении Л2 и остальными токами близок к 180°. Защита в этом случае не действует (для упрощения на рис. 5.2 показаны кривые токов не всех присоединений).

Дифференциально-фазные защиты шин получили распространение в СССР и за рубежом [20, 22, 23]. В результате роста кратностей токов КЗ увеличиваются погрешности ТТ с замкнутыми магнитопроводами и, следовательно, возрастают токи небаланса дифференциальных защит. Однако угловые погрешности ТТ при переходных процессах и насыщениях изменяются в значительно меньшей степени, чем токовые погрешности. Так, например, в переходном режиме КЗ, когда в токе содержится максимальная апериодическая составляющая с постоянной времени Τ1=0,1 с, токовая погрешность ТТ достигает 81 %, а угловая погрешность не превышает 46°.

Основной информацией о режиме работы в ДФЗШ являются фазовые соотношения между вторичными токами ТТ. Амплитуды токов играют второстепенную роль и могут определяться с невысокой степенью точности. Поэтому в ДФЗШ могут быть снижены требования к ТТ и допущен больший разброс их параметров, чем в дифференциальных токовых защитах.

Рис. 5.1. Структурная схема ДФЗШ:

Г/—ГЗ — генераторы; Л1, Л2 — линии электропередачи; Bl—В5 — выключатели; ТТ1—-ТТ5 — трансформаторы тока; Ф1—Ф5— формирователи; РСФ —-реле сравнения фаз токов; К/, К2 — точки КЗ; ή—is — токи присоединений

Рис. 5.2. Принцип действия ДФЗШ:

а — КЗ в зоне действия; б — КЗ вне зоны действия; i1 , i2, i5 — токи присоединений по рис. 6.1

Поскольку ДФЗШ оперирует с напряжениями, пропорциональными токам, а переключение цепей напряжения конструктивно выполнить проще, чем цепей тока, защита обладает преимуществами при переводах схем РУ в режим с нарушенной фиксацией присоединений.

Как отмечалось в гл. 1, прототипом ДФЗШ является направленная защита шин, в которой производится сравнение знаков мощностей в присоединениях, подключенных к защищаемым шинам. В некоторой степени ДФЗШ является упрощением направленной защиты, поскольку производится сравнение знаков токов в присоединениях, а не мощностей, т. е. не используются цепи от трансформаторов напряжения.

Первые сведения о дифференциально-фазной защите шин в СССР относятся к началу 50-х годов. В частности, в Грузглавэнерго были разработаны защиты шин, основанные на сравнении направлений токов в подходящих к шинам присоединениях [17].

Первые сведения о применении ДФЗШ за рубежом также относятся к 50-м годам. В частности, в [18] описана односистемная дифференциально-фазная защита шин в Чехословакии типа S103.

Дальнейшим усовершенствованием принципов, заложенных в основу этой ДФЗШ, явились разработки, проведенные в Мосэнерго и в производственном предприятии «Белэнергоналадка» Л. И. Соколиком [20]. Особенностью этих схем, практически аналогичных друг другу, является выделение двух контуров — рабочего и блокирующего— и использование только одного реле сравнения фаз (РСФ) на одну секцию или систему шин.

Устройства ДФЗШ, использующие сумматоры или фильтры симметричных составляющих, как показывают исследования [21], имеют следующие недостатки:

- защиты могут отказывать в режимах КЗ с обрывом фаз в зоне действия;

- в переходных режимах КЗ вне зоны действия необходимо вводить замедление на срабатывание;

- токи нагрузки при невысоком быстродействии могут оказать блокирующее действие при КЗ в зоне;

- защиты не допускают погрешностей ТТ, превышающих е=10 %.

Поэтому наряду с усовершенствованием односистемных ДФЗШ были выполнены разработки трехсистемных защит в Институте автоматики (г. Киев) [22], в Новочеркасском политехническом институте [21], в Киевском политехническом институте [37] и в Новосибирском электротехническом институте [25, 27]. За рубежом получила распространение трехсистемная ДФЗШ фирмы Brown — Boveri [23].

Одним из наиболее важных элементов ДФЗШ является РСФ, реализующее тот или иной способ сравнения электрических величин по фазе. Существенной особенностью ДФЗШ является то, что в ней производится сравнение по фазе трех и более величин, затрудняющее непосредственное использование электромеханических реле, датчиков ЭДС Холла и других способов сравнения двух электрических величин по фазе. При этом классификацию способов с учетом [19] можно сделать по следующим признакам (рис. 5.3).

Следует заметить, что способы 1 и 2 трудно использовать для сравнения сигналов по фазе в схемах ДФЗШ, так как при отсутствии хотя бы одного из них защита блокируется. Поэтому в дальнейшем эти способы не рассматриваются. Способ 4а обеспечивает более высокое быстродействие, чем способы 3 и 4б, а способ 6а — более высокое, чем способы 5 и 6б, что объясняется использованием обеих полярностей токов и включением РСФ по схеме «ИЛИ». На рис. 5.4 приведены построения, иллюстрирующие работу ДФЗШ, использующей способ сравнения по фазе 4а; при КЗ в зоне и отсутствии (рис. 5.4, а) и наличии (рис. 5.4,б) в токе апериодической составляющей. Сравниваемые по фазе токи имеют сдвиги по фазе на 120°. Из построений видно, что принципиально необходимое время срабатывания защиты по данному способу не превышает 12 мс. Аналогичными характеристиками обладает способ 6а.