ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БЛОКОВ ТЭС

БУЛЫГИН А. В., инж.,

ВИНОГРАДОВ В. Н., ВИХРЕВ В. В., кандидаты техн. наук,

Ивановский энергетический институт

Опыт эксплуатации современных ТЭС показал, что все потоки, направляемые в питательный тракт, необходимо обезжелезивать. Особую актуальность приобретает очистка возвратных промышленных конденсатов ТЭЦ, поскольку концентрация продуктов коррозии в них в пересчете на железо значительно превышает нормативное его содержание в питательной воде.

Продукты коррозии стали, соединения железа в виде окислов различной степени дисперсности могут быть удалены из воды при механической фильтрации через зернистые материалы. Однако это позволяет удалить лишь относительна крупные частицы, поэтому в наиболее совершенных схемах конденсатоочистки процесс обезжелезивания продолжается на следующих ступенях фильтрования.

Для удаления из конденсата окислов железа малой дисперсности, содержащих ферромагнитную фракцию, применяются электромагнитные фильтры, электромагнитные флокуляторы, магнитные фильтры-сепараторы (МФС) различной конструкции.

Применение электромагнитных фильтров для обезжелезивания высокотемпературных производственных конденсатов ограничено условиями охлаждения обмотки, кроме того, они требуют больших затрат электроэнергии, обмоточной меди и дорогостоящей шариковой загрузки.

Названных недостатков лишены фильтры-сепараторы, выполненные на основе постоянных магнитов. Единственным их минусом является сложность регенерации и удержания окисного шлама магнитными полюсами. При решении этих проблем МФС с постоянными магнитами могут найти широкое применение в схемах очистки вод с высоким содержанием железа.

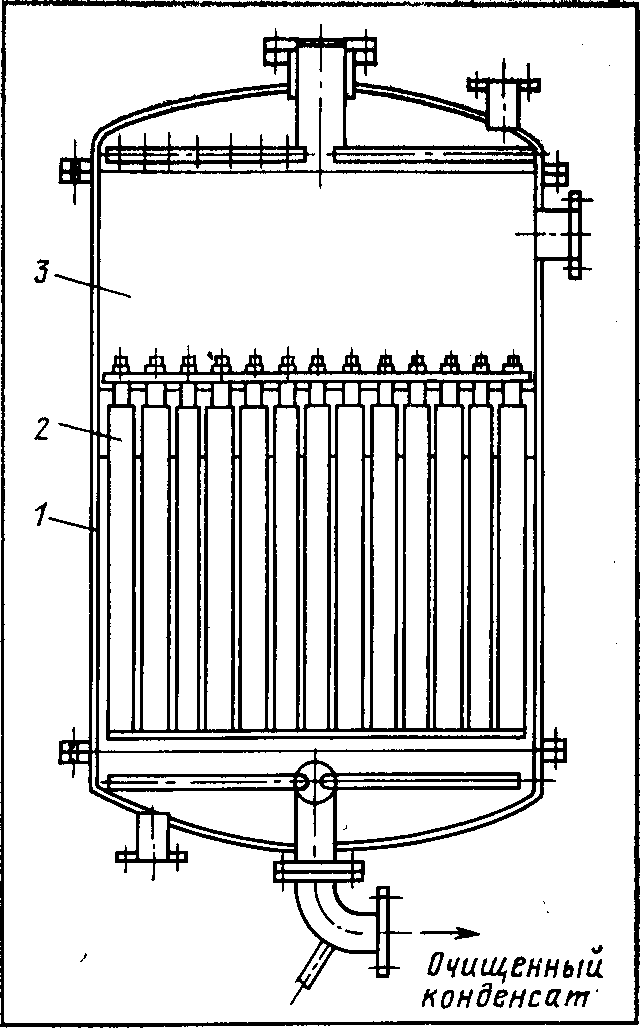

В Ивановском энергетическом институте разработана конструкция МФС на основе постоянных феррито-бариевых магнитных шайб с зернистой загрузкой, которая позволяет решить проблему регенерации. В корпусе фильтра 1 диаметром 1500 мм (рис. 1) подвешено 37 магнитных стержней 2 длиной примерно 1 м. Каждый из стержней состоит из набора феррито-бариевых магнитных « стальных немагнитных шайб, нанизанных в определенной последовательности на трубу диаметром 25 мм из немагнитной нержавеющей стали, Межстержневое пространство заполнено катионитом КУ-2-8 в Н-форме.

Верхняя часть фильтра снабжена полой камерой 3, свободной от магнитных полей. Регенерация |МФС осуществляется восходящим потоком конденсата, при котором катионит освобождается от продуктов коррозии, сорбированных стержнями и самим фильтрующим материалом.

Фильтр данной конструкции прошел промышленные испытания в схеме очистки возвратного конденсата Новорязанской ТЭЦ, он был установлен между угольными обезмасливающими и натрий-катионными фильтрами.

Рис. 1. Схема магнитного фильтра-сепаратора

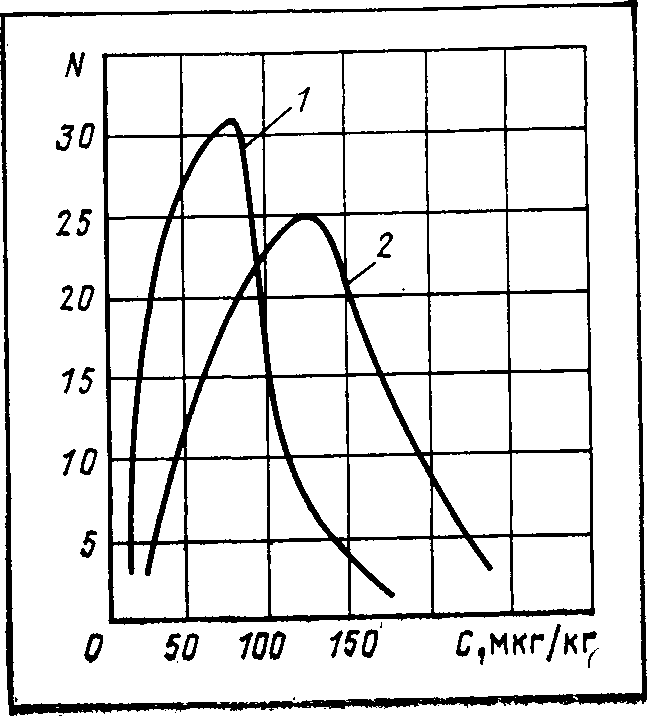

Рис. 2. Гистограммы распределения железа в конденсате на входе (1) и выходе (2) из МФС

Результаты контроля эффективности обезжелезивания МФС приведены на рис. 2 в виде гистограмм. По оси абсцисс отмечены концентрации примесей железа на входе и выходе из МФС, а по оси ординат — число измерений, соответствующих интервалу концентраций 50 мкг/кг. Выбраны следующие интервалы концентраций железа: от 0 до 50; от 50 до 100; от 100 до 150; от 150 до 200 и от 200 до 250 мкг/кг. Определяющим принято значение концентрации в середине интервала.

Гистограммы построены по результатам 62 наблюдений. Из них следует, что наиболее вероятное содержание железа на входе в МФС находилось в интервале 100—150, а на выходе — в интервале 50—100 мкг/кг. Средняя эффективность обезжелезивания составила 40%, наблюдалось увеличение ее до 80—90% при неустановившемся режиме изменения нагрузок. Значения pH очищенного конденсата находились в пределах 6,5—7,5, эпизодически возрастая до 8,5.

Сравнительно невысокая средняя эффективность процесса объясняется низким содержанием ферромагнитной фракции в общем объеме железосодержащих примесей конденсата. Определение его было выполнено по методу, представленному в книге Сандуляка А. В., Федоткина И. М. Магнитное обезжелезивание конденсата (М.: Энергоатомиздат, 1983). Установлено, что содержание магнитной фракции в возвратном промышленном конденсате данного объекта не превышает 25%.

Выполнена проверка полноты регенерации, т. е. удаления продуктов коррозии при взрыхляющей промывке МФС. Для этого были отобраны пробы фильтрующей загрузки до и после взрыхления с поверхности фильтрующего слоя (соответственно пробы № 1 и 2) и из глубины межстержневого объема (соответственно пробы № 3 и 4). Результаты анализа на содержание железа в загрузке приведены в таблице.

Установлено, что катионит в момент отбора пробы перед взрыхлением способен к дальнейшей сорбции продуктов коррозии; наиболее эффективно загрузка эксплуатируется в зоне расположения полюсных шайб; эффективность взрыхляющей промывки достаточно высока. Остаточное содержание продуктов коррозии в пересчете на Fea03 составляет 0,05% сухой массы загрузки. Скорости движения конденсата в межстержневом пространстве в -процессе работы составляли 35—100 м/ч, а при регенерации — 15-4-20 м/ч.

Для оценки гидравлического сопротивления МФС определялся перепад давления на фильтре в зависимости от нагрузки. Результаты расчета показывают, что за месяц эксплуатации максимально допустимый перепад давлений (его можно принять равным 2 кгс/см2) не достигается.

Научное и практическое значение имеет информация о том, какие именно соединения железа сорбируются в МФС. Из анализа данных, полученных по методу мессбауэровской спектроскопии, следуют следующие выводы.

- В процессе работы МФС сорбирует как сильномагнитные формы железоокисных соединений (FeOOH.), так и слабомагнитные (FeOOH).

- Благодаря использованию в новой конструкции МФС фильтрующей загрузки (катионит КУ-2-8) решаются задачи регенерации фильтра, сорбирования немагнитных форм железа, исключения срыва потоком воды окисного шлама, задержанного магнитными полюсами.

- Установка МФС в промежутке между угольными и Na-катионитными фильтрами позволяет предотвратить попадание железоокисной взвеси в ионитную загрузку Na-кaтионитных фильтров.