Солнечная лучистая энергия представляет собой поток идущего от солнца электромагнитного излучения, почти вся энергия которого сосредоточена в области 200—4000 нм. Этот участок спектра делится на 3 диапазона (рис. 1): ультрафиолетовый с длиной волны менее 380 нм, видимый с длиной волны 380—750 нм и инфракрасный с длиной волны более 750 нм.

Солнечное излучение характеризуют следующие величины:

прямое излучение (прямая радиация) на перпендикулярную лучам поверхность S, поступающее к Земле в виде почти параллельных лучей;

прямое излучение на горизонтальную поверхность S';

рассеянное излучение (диффузная радиация) D. Это часть рассеиваемого атмосферой солнечного излучения, поступающее к Земле, на горизонтальную поверхность со всех точек небосвода;

суммарное излучение Q на горизонтальную поверхность (суммарная радиация), которое можно вычислить по формуле: Q = S' + D.

Рис. 1. Спектральный состав солнечного излучения:

1 — на внешней границе атмосферы; 2 — прямое на уровне моря; 3 — диффузное при легкой дымке, 4 — диффузное в высокогорье; О3, Н2О, СО2 — компоненты атмосферы, соответственно озон, водяные пары, углекислый газ.

Возможность использования солнечной энергии на земной поверхности зависит от широты местности, времени года, состояния погоды, наклона, площади и ориентации луче- воспринимающей поверхности гелиоустановки. При этом влияние первых двух факторов связано с траекторией движения Земли вокруг Солнца. Эти факторы так же, как и состояние погоды, не зависят от потребителя, который только выбирает наклон, задает площадь и ориентирует лучевоспринимающую поверхность. От правильного выбора последних зависит эффективность работы гелиоустановки.

Основной количественной характеристикой солнечного излучения является поток лучистой энергии, проходящий в единицу времени через единицу поверхности. Он называется плотностью потока излучения, а также интенсивностью. В системе СИ интенсивность измеряют в Вт/м2, кроме того, в актинометрии широко используют единицы кал/(см2•мин), которые связаны между собой соотношением: 1 кал/(см2·мин) = 698 Вт/м2.

При интегральной оценке поступившей солнечной энергии важными показателями являются суммы приходящего излучения (суммы радиации), т. е. количество излучения, пришедшее на единицу площади поверхности за заданное время действия облучения: час, сутки, месяц, год. Суммы радиации измеряют в кВт·ч/м2, МДж/м2, ккал/см2. Эти единицы показателей связаны между собой соотношениями: 1 ккал/см2 = 41,9 МДж/м2 — 11,63 кВт · ч/м2.

При среднем расстоянии от Земли до Солнца 149,6 млн. км на внешней части земной атмосферы интенсивность солнечного излучения составляет около 1360 Вт/м2. Эта величина называется солнечной постоянной.

Вследствие различных взаимодействий в атмосфере до земной поверхности доходит лишь часть потока солнечного излучения.

Значения высоты Солнца 90°, 30°, 20° и 12° при безоблачной атмосфере соответствуют интенсивности прямого излучения на объекте, обращенном непосредственно к Солнцу, около 900,' 750, 600 и 400 Вт/м2. Для ориентировочных расчетов абсолютные значения рассеянной составляющей интенсивности излучения на горизонтальную поверхность для тех же высот Солнца принимают равными около 110, 90, 70 и 50 Вт/м2 соответственно. В облачную погоду интенсивность рассеянного излучения может быть выше и ниже указанных величин в зависимости от времени суток, состава и плотности облачности.

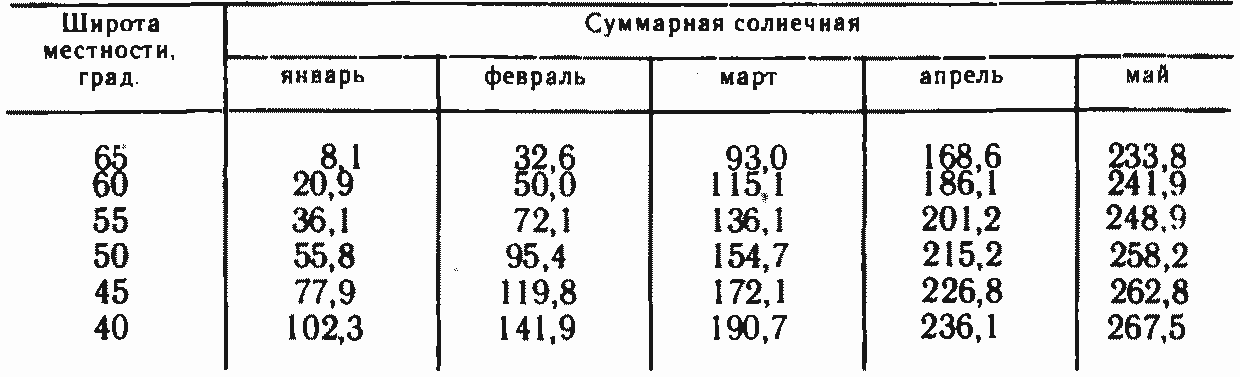

Таблица 1. Месячные суммы солнечной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе

Спектральное распределение энергии и плотность потока при прохождении солнечного излучения через атмосферу изменяются. Поглощается озоновым слоем или преобразуется ультрафиолетовое излучение и часть видимого спектра, поглощается молекулами водяного пара и углекислого газа значительная часть инфракрасного излучения, рассеивается в атмосфере или отражается от туч и облаков видимая часть спектра.

Важнейшей чертой прохождения лучистой энергии в условиях атмосферы является ее молекулярное и аэрозольное рассеивание и образование потока диффузного (рассеянного) излучения. Но, по-видимому, основным фактором, определяющим интенсивность солнечного излучения в той или иной точке земной поверхности, является пройденный им путь в атмосфере, задаваемый высотой Солнца над горизонтом. Потери на этом пути связаны с рассеянием, поглощением, отражением излучения, зависящим от времени суток, сезона и географического местоположения. При этом чем ниже высота Солнца, тем протяженнее путь лучей в атмосфере и тем больше эти величины.

При безоблачном небе приход прямого излучения на горизонтальную поверхность увеличивается с высотой Солнца и улучшением прозрачности атмосферы. Процесс возрастания рассеянного излучения идет с меньшей быстротой, чем возрастание прямого.

Основная часть Российской Федерации расположена в зоне умеренного поступления солнечного излучения. Это обусловлено, главным образом, широтой местности земледельческих районов, а также преобладанием облачной погоды на европейской территории страны. Высота Солнца в полуденные часы для основных сельскохозяйственных зон России может достигать в июне 49 — 72° (с севера на юг), а в декабре всего 2—25° (с севера на юг).

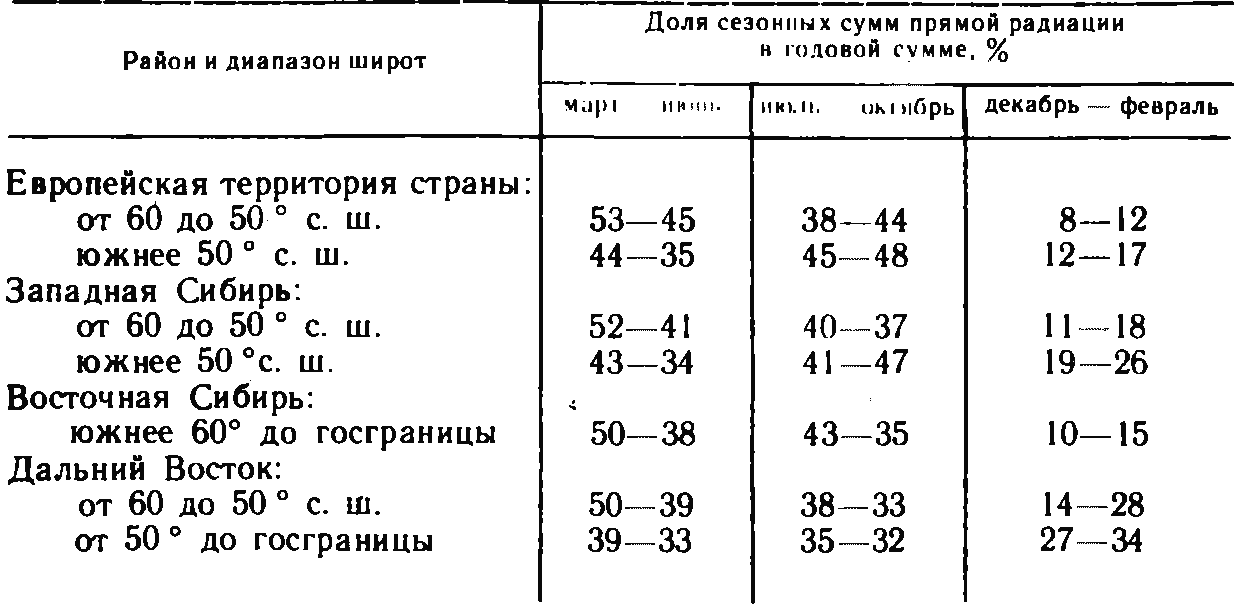

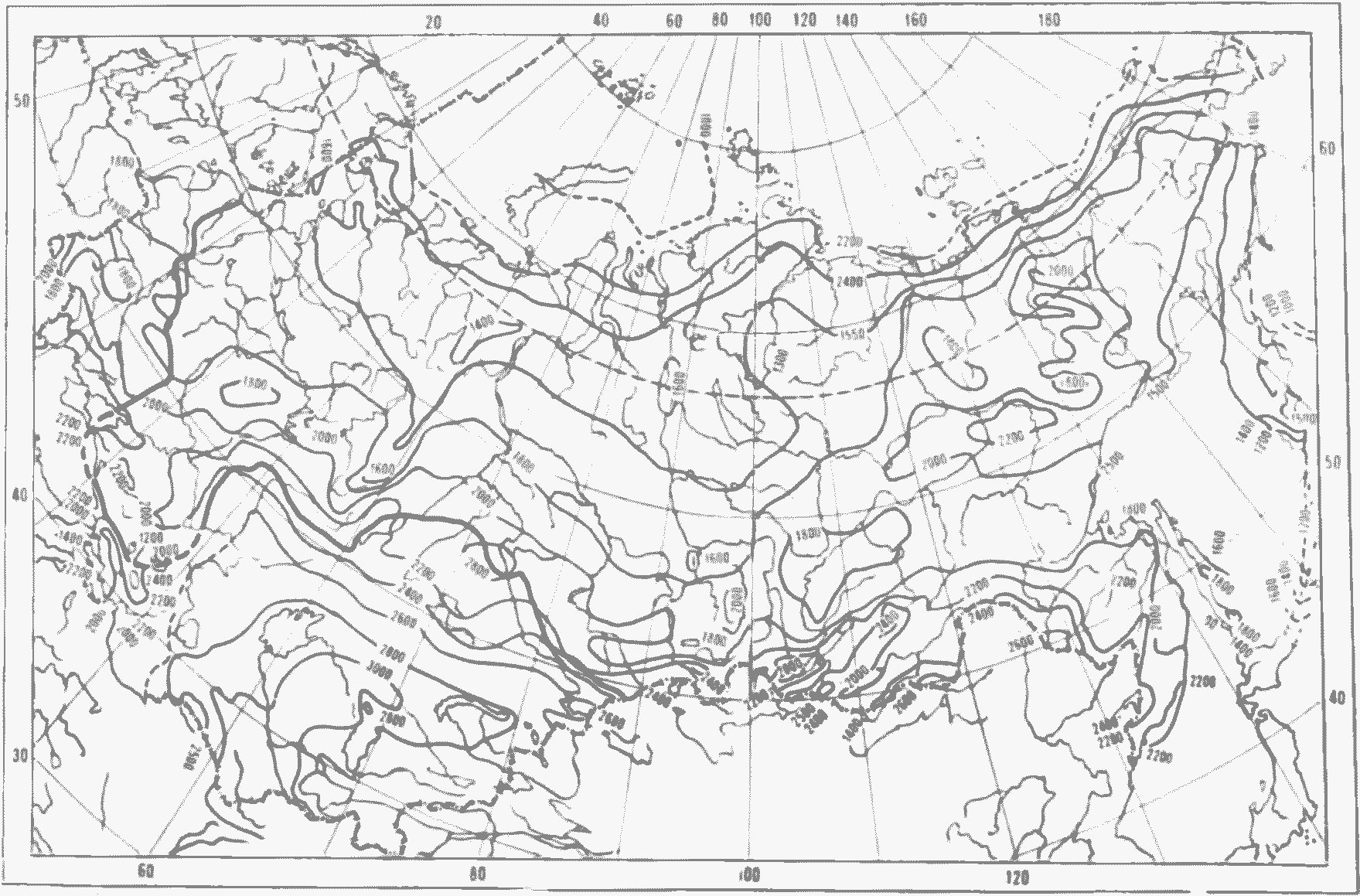

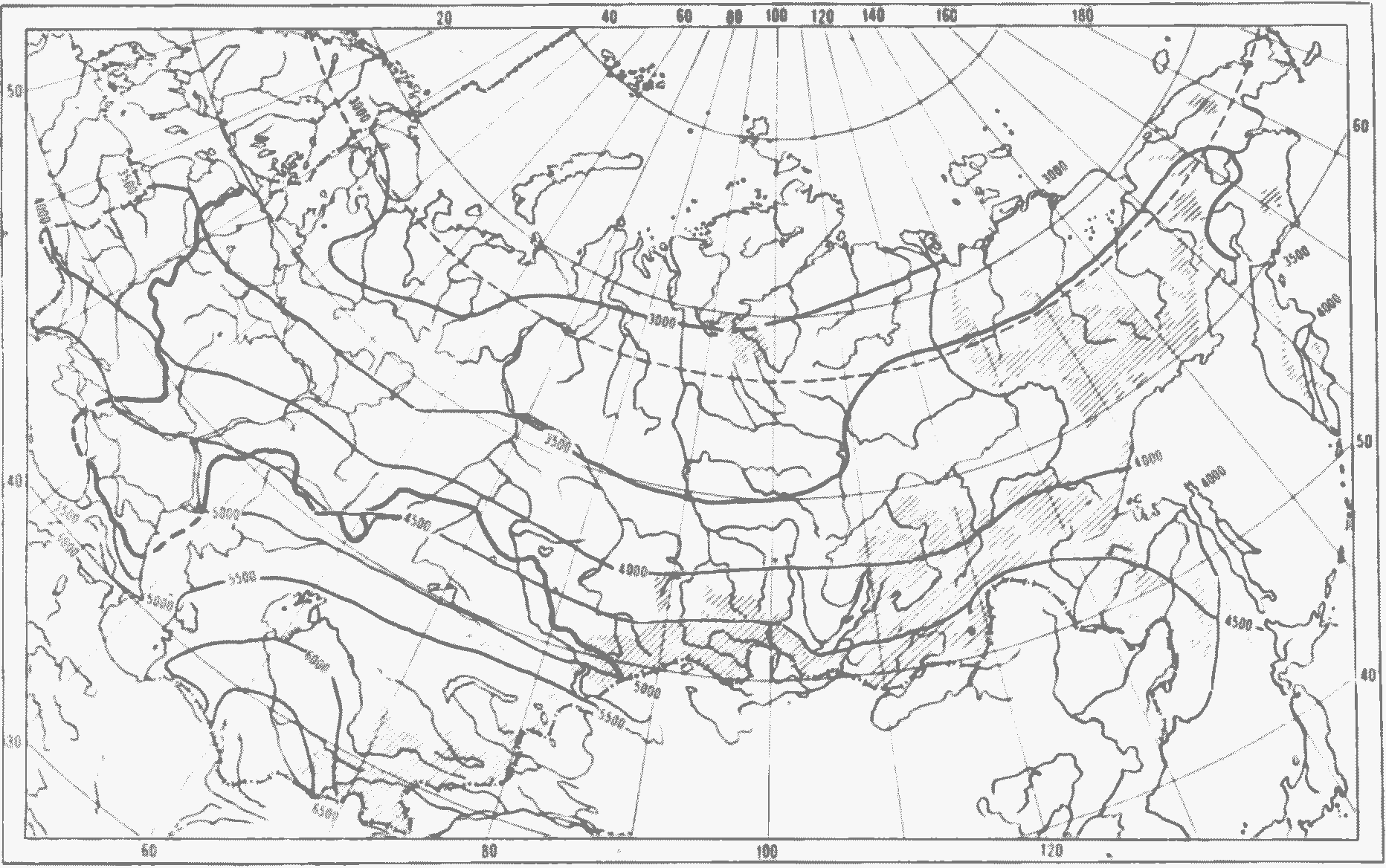

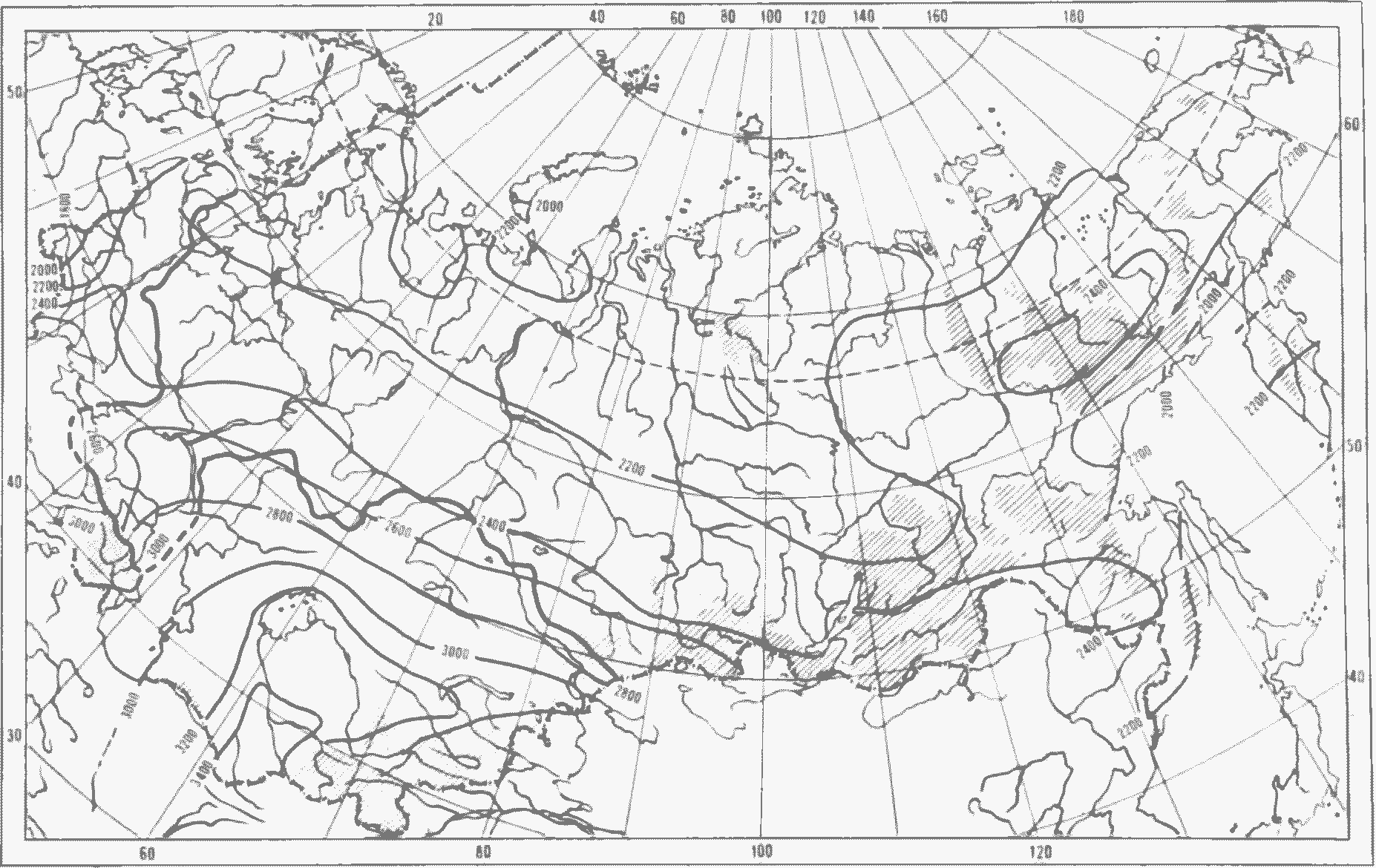

Распределение солнечного излучения, приходящего на земную поверхность, зависит от широты местности и времени года. В таблице 1 приведены месячные суммы суммарной радиации при безоблачном небе для основных сельскохозяйственных районов РСФСР. Однако из-за облачности и территориального изменения прозрачности атмосферы эти показатели существенно отличаются от теоретически возможных, что наглядно подтверждают рисунки 2, 3, где картографически показано реальное распределение годовых сумм числа часов солнечного сияния и суммарного излучения.

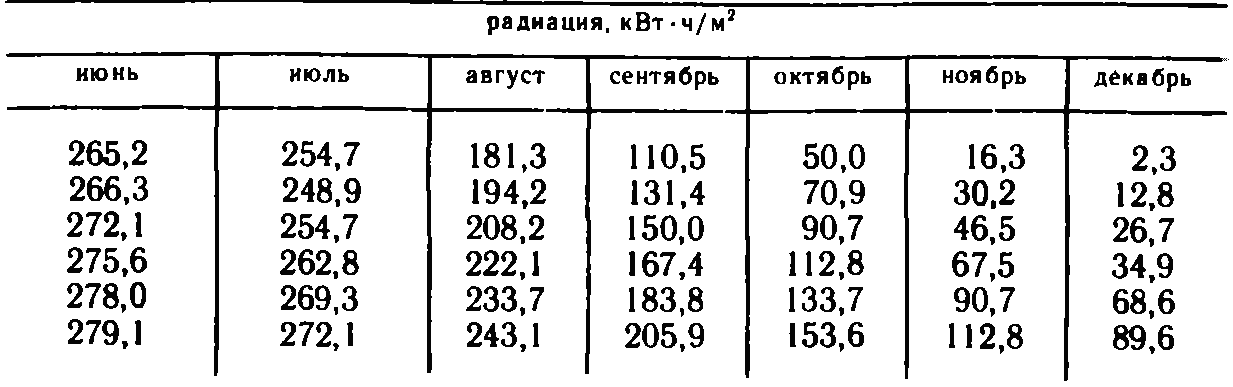

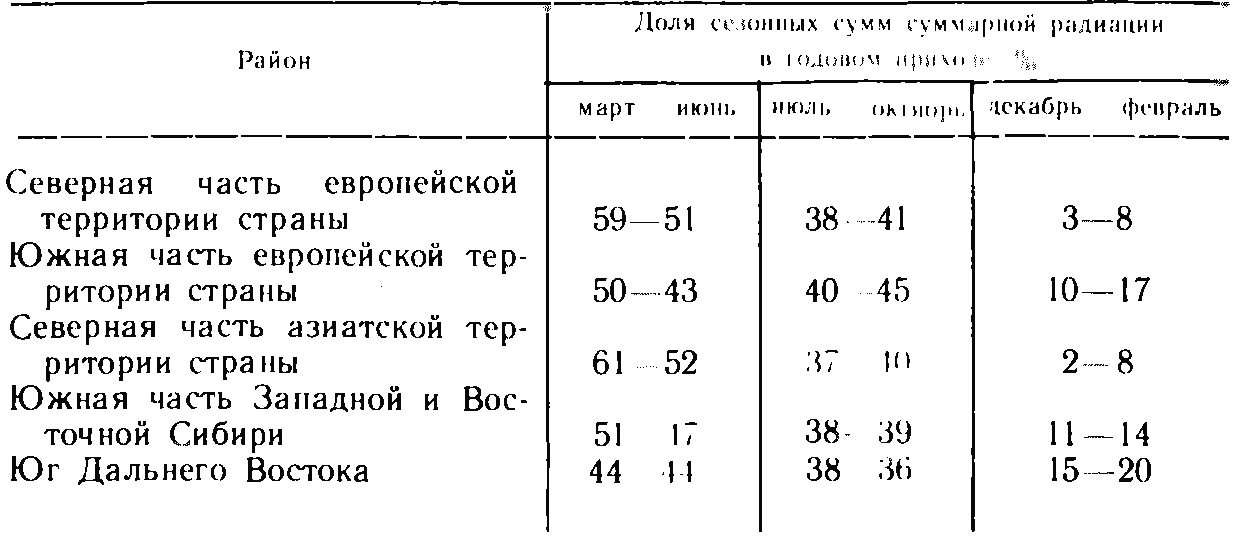

Применительно к производственным процессам в животноводстве можно использовать таблицы 2, 3, разработанные Главной геофизической лабораторией (ГГО). Причем пределы изменения сезонных сумм по району соответствуют перемещению с севера на юг.

Таблица 2. Доля сезонных сумм прямой радиации в годовом приходе

С помощью рисунка 2 отдельно или совместно с таблицей 2 можно оценить продолжительность работы гелиоустановки, а пользуясь рисунком 3 отдельно или совместно с таблицей 3 — работу гелиоустановок с плоскими коллекторами.

Рис. 2. Территориальное распределение годовой продолжительности солнечного сияния (часы)

Рис. 3. Территориальное распределение средних многолетних годовых сумм суммарного солнечного излучения на горизонтальную поверхность (4500 МДж/м2 = 1251 кВт -ч/м2: 4000 МДж/м2 = 1112 кВт ч/м)

Таблица 3. Доля сезонных сумм суммарной радиации в годовом приходе

На рисунке 4 приведено территориальное распределение сезонных сумм суммарной радиации за 4-месячный цикл (май — август) сельскохозяйственного производства.

Рис. 4. Территориальное распределение сезонных сумм суммарного солнечного излучении за 4-месячный чикл сельскохозяйственного производства май — август (2200 МДж = 612 кВт-ч; 2600 МДж = 723 кВт-ч; 3000 МДж = 834 кВт-ч)