АТМОСФЕРА В ПЕРИОДЫ ПОХОЛОДАНИЙ И ПОТЕПЛЕНИЙ

Степень воздействия тепловых процессов в атмосфере на скорость вращения Земли можно оценить косвенно по периодам возникновения и исчезновения ледников.

С ростом площади и объема ледников в приземном слое возникают ураганные ветры. Включаются в действие компрессионный и ротационный эффекты. Совместными усилиями океан и атмосфера за несколько миллионов лет разгоняют Землю до максимально возможного числа оборотов. Мощные теплые течения устремляются из экваториальной зоны к полюсам. Одновременно изменяется химический состав атмосферы. Как известно, в каждом м3 морской воды при 4 °С растворено до 1,5 м3 диоксида углерода [44]. По оценкам экспертов, содержание диоксида углерода в мировом океане в 50 раз превышает его содержание в атмосфере [45]. Вода, изымаемая из океана на формирование ледниковых щитов, отдает свой диоксид углерода атмосфере. Приток дополнительного тепла с водными потоками и усиление парникового эффекта вызывают таяние арктических и антарктических льдов. На материках в средних широтах начинается оттепель, ледниковые щиты постепенно исчезают. Ураганные ветры затихают, одновременно с ними исчезает компрессионный эффект, то есть причина, вызывающая ускорение вращения Земли.

Между тем, Земля еще некоторое время по инерции продолжает вращаться с прежней скоростью, обеспечивая тем самым мягкий климат на всей своей поверхности. Избыток диоксида углерода в атмосфере стимулирует развитие биосферы.

Но трение потоков в океанах и атмосфере постепенно снижает число оборотов Земли. Теплые течения ослабевают, и вместе с ними ослабевает ротационный эффект.

В средних широтах наступает похолодание. Происходит интенсивное поглощение атмосферного углекислого газа холодной водой океанов, парниковый эффект также ослабевает. Как предвестники ледникового периода в горах зарождаются ледники. Ураганные ветры вновь обрушиваются на высочайшие горные хребты. Возникает компрессионный эффект и усиливает свое действие ротационный. Резко возрастает темп распространения ледниковых щитов. Земля начинает набирать число оборотов вокруг своей оси. Планета в очередной раз вступает в свой климатический цикл.

Сведения об отклонении числа оборотов Земли от некоторого постоянного значения можно получить по палеонтологическим данным путем подсчета числа дней в году и в месяце в течение геологического прошлого. Такой подсчет проводят, изучая структуру срезов девонских кораллов. Эти кораллы имеют дневные ростовые кольца, аналогичные годовым кольцам деревьев; кроме того, у кораллов дневные ростовые кольца накладываются на месячные и годовые ростовые узлы. Подсчет этих колец позволил установить, что в период появления тропической растительности в Антарктиде и на островах Шпицбергена в Арктике Земля вращалась со скоростью 400 оборотов в год. Частая смена дней и ночей также способствовала более равномерному распространению тепла на Земле. Девонский период отстоит от сегодняшнего на 400-500 млн. лет [46, 47].

Оледенения наступали с интервалами примерно в 150 млн. лет. Наблюдается некоторая корреляция периодов орогенеза с периодами оледенений [48, 49]. Влияя на интервалы изменений климата, горообразование, тем не менее, не в состоянии их предотвратить. Таким образом, оледенения являются необратимым процессом. Установление факта наличия высокой скорости вращения Земли в древние времена приводит в рамках развиваемой здесь теории к ряду очевидных следствий.

Так, отдельная достаточно массивная гряда гор, вновь возникшая на каком-либо материке, может изменить розу ветров и спровоцировать рост ледников. Естественно, при этом возникает компрессионный эффект. Если направление действия этого эффекта противоположно направлению вращения Земли, то в течение сравнительно короткого интервала геологического времени Земля замедлит свое движение. Последнее обстоятельство приведет к потере Землей гироскопического эффекта.

Под воздействием Луны и Солнца плоскость экватора Земли, наклоненная в настоящее время к эклиптике на 23,5°, развернется и займет положение, совпадающее с плоскостью орбиты Солнца. Именно по этой причине в древние времена наблюдалось значительное смещение полюсов Земли. Данные о смещении полюсов получены на основе палеомагнитных измерений.

Становится также понятной природа наводнений и “всемирных потопов”. При замедлении вращения Земли океан будет некоторое время по инерции продолжать свое движение с прежней скоростью. В результате, например, Европа и Средний Восток погрузятся в морские пучины, а от берегов Китая море должно отступить.

Возможность предвидения столь катастрофических явлений целиком зависит от расшифровки законов горообразования. Представленная во второй части данной книги термодинамика литосферы во многом проясняет картину земных процессов. Между тем, сегодняшние сведения о скорости вращения Земли довольно противоречивы, и к тому же большинство из них ограничено периодом исторического времени. Как установлено, Земля вращается неравномерно. Эта неравномерность включает вековое замедление вращения Земли (сутки увеличиваются на 1—2 мс в столетие), небольшие сезонные изменения скорости вращения (быстрее всего Земля вращается в августе и медленнее всего — в марте) и, наконец, неправильные скачкообразные изменения скорости вращения (на порядок превосходящие вековые изменения).

Среди причин, вызывающих колебание полюсов и неравномерность вращения Земли, перечислены: сезонные смещения воздушной массы, перемещение материков, таяние ледников, упругие свойства Земли и конвективные движения в жидком ядре Земли.

Считается, что вековые изменения скорости вращения Земли за последние несколько тысячелетий вызваны приливным трением, но и здесь изменения момента количества движения (связанные, как предполагается, с изменением уровня моря) играют существенную роль.

В последнее время величину приливных сил, возникающих в результате воздействия Солнца и Луны, оценивают по возмущениям в движении искусственных спутников Земли [50, 51].

Ориентация лишь на данные исторического времени и пренебрежение термодинамическими методами исследования природных процессов не позволили авторам цитируемых выше работ вскрыть причины глубоких климатических изменений в древние времена. Природа скачкообразных изменений скорости вращения Земли также не нашла удовлетворительного объяснения.

Тем не менее, приведенные в литературных источниках [50, 51] наблюдательные данные крайне важны для построения прогнозов дальнейшего развития климата на Земле. Из этих данных следует, что сейчас ритмы оледенений и потеплений не проявляют себя в колебаниях скорости вращения Земли так, как это было в древние времена. Таким образом, на Земле происходят необратимые изменения.

Укажем на два таких изменения.

ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ПЕРИОДОВ ОЛЕДЕНЕНИЙ

Остановимся на первой причине — на поведении океана в геологическое время.

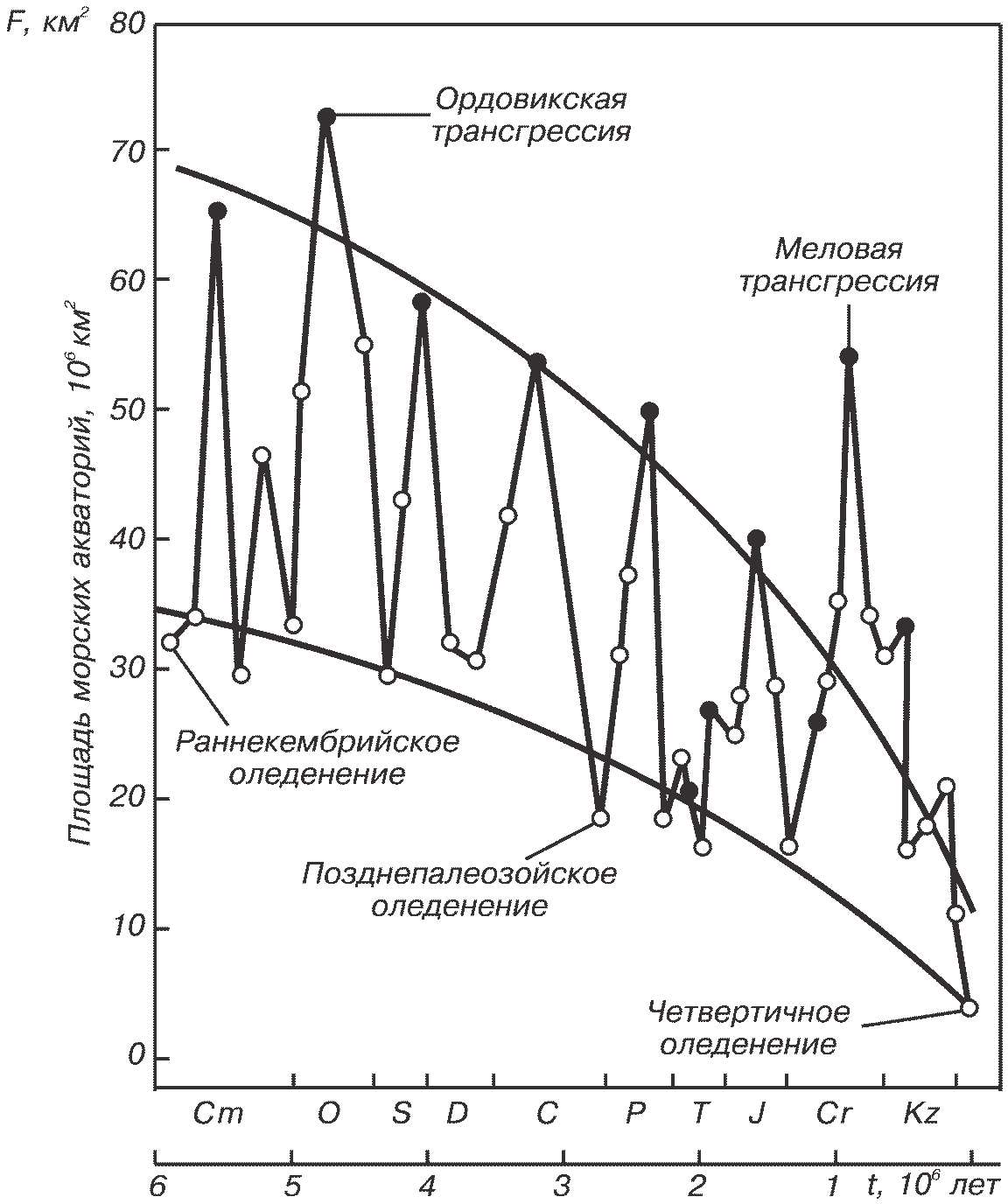

Береговая линия, отделяющая сушу и море, является весьма непостоянной границей. Эта граница меняется в зависимости от того, уменьшается ли количество воды в океане, когда происходит рост материковых ледниковых щитов, или же, наоборот, увеличивается, когда происходит таяние ледников (рис. 20) [52]. Как видим, за многие сотни миллионов лет интервалы времени возникновения и исчезновения ледников изменялись слабо, но конечный уровень воды в океанах от цикла к циклу снижался. Последнее обстоятельство приводит к ухудшению циркуляции воды в океанах и, как следствие, к уменьшению количества движения, передаваемого Земле от Мирового океана в результате действия ротационного эффекта. В итоге Земля должна замедлять свое вращение.

Рис. 20. Кривая осушения континентов в течение фанерозоя

Другая причина связана с перемещением материков. После того как Африка примкнула к Азии, в традиционной структуре энергообмена “океан-атмосфера-горы” возник новый элемент “пустыня-атмосфера-океан—горы”. Этот элемент резко повышает количество движения, передаваемого атмосферой Земле в результате действия компрессионного эффекта, что в итоге должно ускорять вращение Земли.

Ослабление ротационного эффекта и усиление компрессионного привело систему в некоторое стационарное состояние с неправильным скачкообразным изменением скорости вращения Земли в течение года. По- видимому, это же обстоятельство сократило периоды оледенений с десятков миллионов лет до десятков тысяч лет.