Применяемые в настоящее время принципы выполнения АЧР (разбиение разгрузки на две категории — АЧР1 и АЧР2, совмещение действия АЧР1 и АЧР2, большое число очередей разгрузки обеих категорий) позволяют в целом обеспечить требования к разгрузке, изложенные в § 2.2. Вместе с тем применяемая АЧР имеет и некоторые недостатки. Как уже отмечалось в гл. 2, даже при наличии совмещения действия очередей АЧР1 и АЧР2 в некоторых (достаточно редких) случаях возможно нарушение последовательности отключения нагрузок по степени их ответственности, что несколько увеличивает ущерб от отключения потребителей. Другой недостаток обусловлен тем, что выдержки времени очередей АЧР2 не зависят от уровней снижения частоты — срабатывание очередей АЧР2 определяется только фактом снижения частоты ниже уставки данной очереди по частоте в течение определенного времени, превышающего уставку этой очереди по времени. Между тем чем ниже частота по сравнению с уставкой очереди АЧР2, тем быстрее можно отключать нагрузку, не опасаясь при этом излишнего отключения потребителей. Это обеспечивает более быстрый процесс восстановления частоты, сокращает длительность работы энергосистемы с пониженной частотой, т. е. в конечном итоге повышает надежность работы энергосистемы.

Оба указанных недостатка устраняются при применении АЧРЗХ, описанной в § 2.6. Однако как АЧРЗХ, так и применяемая АЧР, реагирующие на абсолютное значение частоты, недостаточно эффективны с точки зрения быстродействия при особо больших дефицитах мощности. Это приводит к кратковременным глубоким снижениям частоты и, как следствие, к излишним отключениям нагрузки (см. § 2.4). Повышение эффективности разгрузки при больших дефицитах мощности может быть достигнуто путем использования фактора скорости снижения частоты. Вместе с тем разгрузка, выполненная только по скорости снижения частоты, обладает рядом существенных недостатков (см. § 2.7), основным из которых является невозможность обеспечить объем отключаемой нагрузки, примерно равный значению возникающего дефицита мощности, при многообразии возможных аварийных возмущений.

Недостатком применяемых устройств ЧАПВ, описанных в ГЛ. 5, является отсутствие зависимости выдержки времени ЧАПВ от уровня подъема частоты в энергосистеме. Чем выше частота в энергосистеме после работы АЧР, тем быстрее можно включать нагрузку, что сокращает перерывы питания отключенных потребителей и, как следствие, народнохозяйственный ущерб.

Перспективным представляется выполнение комбинированных АЧР и ЧАПВ, использующих сигналы по абсолютному значению частоты (по отклонению частоты), скорости ее изменения и интегралу отклонения частоты. Использование комбинации этих факторов позволяет выполнить эффективную и гибкую разгрузку, исключить описанные выше недостатки применяемых АЧР и ЧАПВ, АЧРЗХ, АЧР по скорости снижения частоты, сохранив в то же время их достоинства.

При сохранении строгой последовательности отключения нагрузок одни и те же очереди разгрузки в зависимости от характера аварийного изменения частоты будут работать как АЧР1 или АЧР2. При этом чем больше скорость снижения частоты и чем глубже снижается частота, тем больше суммарный сигнал р и тем быстрее будет происходить отключение нагрузки; чем ниже частота после срабатывания быстродействующих очередей и чем длительней находится частота на пониженных уровнях, тем больше значения интеграла отклонения частоты и сигнала по отклонению частоты, тем больше суммарный сигнал р и тем быстрее будет происходить восстановление частоты.

При подъеме частоты после работы АЧР снимается сигнал с выхода органа 2, а при подъеме частоты выше fАЧР — сигнал с выхода органа 1. Суммарный сигнал р на выходе сумматора 6 определяется только сигналом с выхода интегратора 5. При подъеме частоты выше fЧАП в появляется сигнал Δf2 на выходе органа 3, поступающий в блок запрета 10. Поскольку при этом сигнал на выходе сумматора 6 р>0, сигнал на выходе нуль-индикатора 9 отсутствует, вследствие этого блок запрета 10 не препятствует прохождению сигнала с органа 3 на входы органа 4, интегратора 5 и сумматора 6. Появляется сигнал на выходе органа 4, уменьшается выходной сигнал интегратора 5. Как следствие этого, суммарный сигнал р на выходе сумматора б начинает снижаться (рис. 8.12). При выполнении условия Р<Рпвчл в момент твкл появляется сигнал на выходе органа сравнения 8 п-й нагрузки, который подается в исполнительный орган включения этой нагрузки. По мере снижения р и выполнения условий р<рвкл для различных нагрузок в соответствующие моменты времени произойдет их включение, причем соблюдается строгая последовательность включения нагрузок по степени их ответственности, обратная последовательности отключения при работе АЧР. Уменьшение суммарного сигнала р на выходе сумматора 6 при наличии f>fЧАПВ происходит до момента выполнения условия р = 0. После этого появляется сигнал на выходе нуль-индикатора 9 и устройство возвращается в исходное состояние. При этом чем выше будет частота в энергосистеме по сравнению с fчапв. тем быстрее будет происходить обратное включение нагрузок и тем меньше будут перерывы питания нагрузок после отключения их действием АЧР.

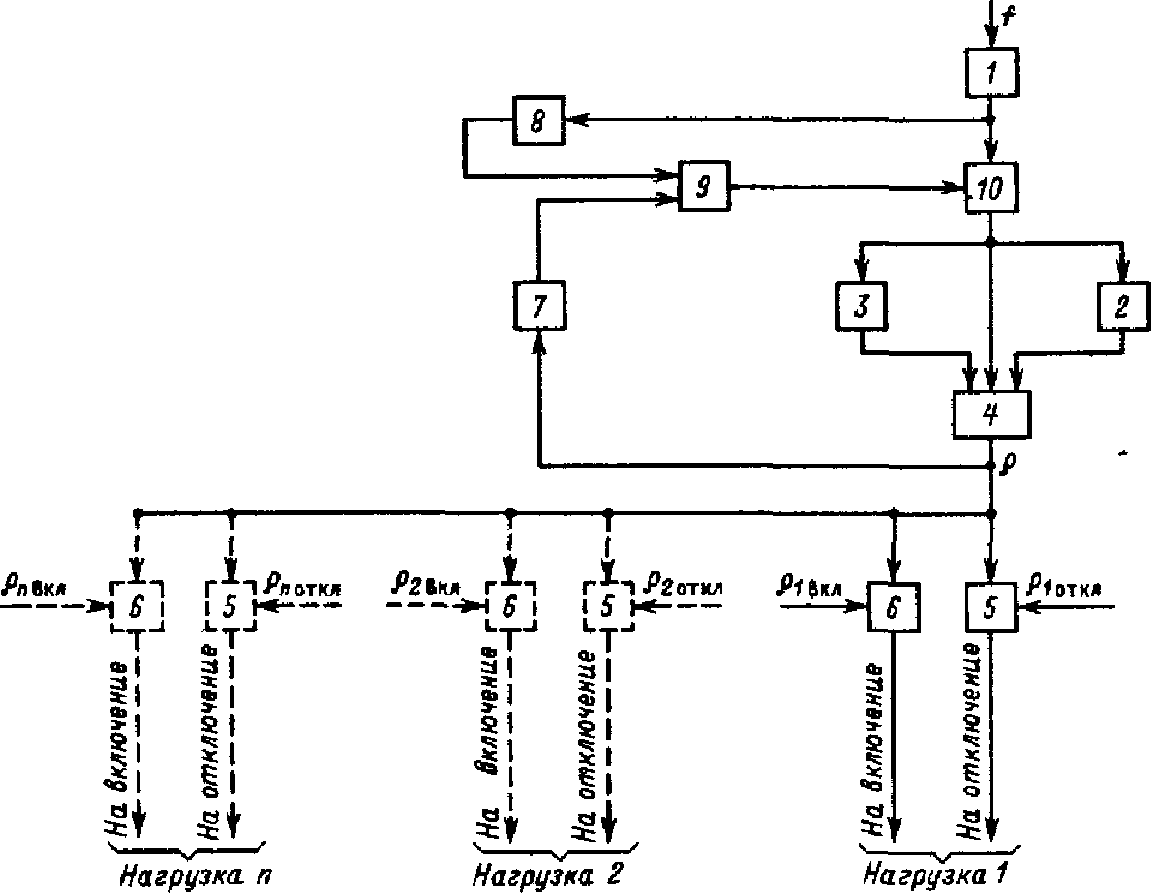

Рис. 8 13. Структурная схема комбинированного устройства АЧР и ЧАПВ

(второй вариант)

1 — измерительный орган отклонения частоты, 2 — измерительный орган скорости изменения частоты, 3 — интегратор, 4 — сумматор, 5, 6 — органы сравнения, 7, 8 — нуль-индикаторы, 9 — логический элемент , 10 — блок запрета

Настройка описанного устройства АЧР и ЧАПВ с целью получения оптимальных переходных процессов изменения частоты в энергосистеме, предотвращения «перерегулирования» (излишнего -отключения и включения нагрузки), исключения колебательных процессов изменения частоты при работе АЧР и ЧАПВ обеспечивается соответствующим подбором регулируемых коэффициентов усиления kt — к5, сумматора 6, коэффициентов усиления к1, k3 и постоянной времени Т интегратора 5,

При снижении частоты ниже появляется положительный сигнал, снимается сигнал с выходов нуль-индикатора 8 и элемента И 9. Блок запрета 10 пропускает сигнал в орган 2, интегратор 3 и сумматор 4. Дальнейшая работа устройства при снижении частоты протекает так же, так и в первом варианте устройства. При этом при появлении сигнала р>0 снимается сигнал с выхода нуль-индикатора 7.

При подъеме частоты после работы АЧР выше сигнал с органа 1 становится равным нулю, а при подъеме частоты выше Учдпв — отрицательным. Вновь появляется сигнал на выходе нуль-индикатора 8. Дальнейшая работа ЧАПВ происходит так же, как и в первом варианте устройства. При снижении р до нуля появляется сигнал на выходе нуль-индикатора 7, вследствие этого появляется сигнал на выходе элемента И 9 и блок запрета 10 блокирует прохождение сигнала с измерительного органа 1. Устройство возвращается в исходное состояние.

Преимуществом второго варианта устройства по сравнению с первым является его простота, обусловливаемая выполнением функций измерения отклонения частоты в одном измерительном органе 1 и функций измерения скорости изменения частоты в одном измерительном органе 2. Отличием второго варианта устройства от первого является то, что коэффициент усиления сигнала по отклонению частоты в интеграторе 3 одинаков как при снижении, так и при подъеме частоты. В результате темп отключения нагрузки при работе АЧР и включения нагрузки при работе ЧАПВ оказывается одинаковым. На практике же, как правило, включение нагрузки осуществляется в более медленном темпе, чем ее отключение, во избежание колебательных процессов изменения частоты при работе АЧР и ЧАПВ. Указанное требует более тонкой настройки второго варианта устройства или же, при необходимости, дополнительных мероприятий по изменению коэффициента усиления интегратора ки при снижении и подъеме частоты. Описанные устройства комбинированных АЧР и ЧАПВ за счет наличия в суммарном сигнале составляющей, пропорциональной скорости изменения частоты, позволяют форсировать отключение нагрузки при резких снижениях частоты и включение нагрузки при быстром подъеме частоты, повысить качество переходных процессов. Наличие двух других составляющих обеспечивает «самонастройку» разгрузки и АПВ с точки зрения объема отключаемых и включаемых потребителей и сокращение частотно-временной зоны в аварийном процессе.

Широкие возможности в использовании подобных устройств открывает применение современной элементной базы и процессорной техники.