Как было показано в § 1.6, 1.7, существенное, а в ряде случаев и определяющее влияние на протекание процессов изменения частоты при небалансах мощности оказывает реакция на аварийные возмущения тепловых электростанций, и прежде всего блочных агрегатов с высокими и сверхвысокими параметрами пара, составляющих основную долю источников генерации. Эта реакция зависит от ряда факторов: наличия резервов мощности, типа котлов, наличия систем регулирования котлов и турбин (ГР, СРМ, РДС и т. д.), режимов работы агрегатов (на номинальном или скользящем давлении) и т. д. До последнего времени анализ аварийных процессов, связанных с работой АЧР, и оценка эффективности аварийной разгрузки проводились, как правило, только с учетом действия АРЧВ турбин (воздействие от которых реализуется через доли секунды или несколько секунд) при допущении постоянства давления пара перед турбиной, а реакция котлов, обусловленная перечисленными выше факторами и проявляющаяся на интервале времени от нескольких десятков секунд до нескольких минут, не учитывалась. Однако при наличии вращающегося резерва мощности на тепловых электростанциях их реакция на аварийное возмущение с дефицитом активной мощности оказывает существенное влияние на работу АЧР [50].

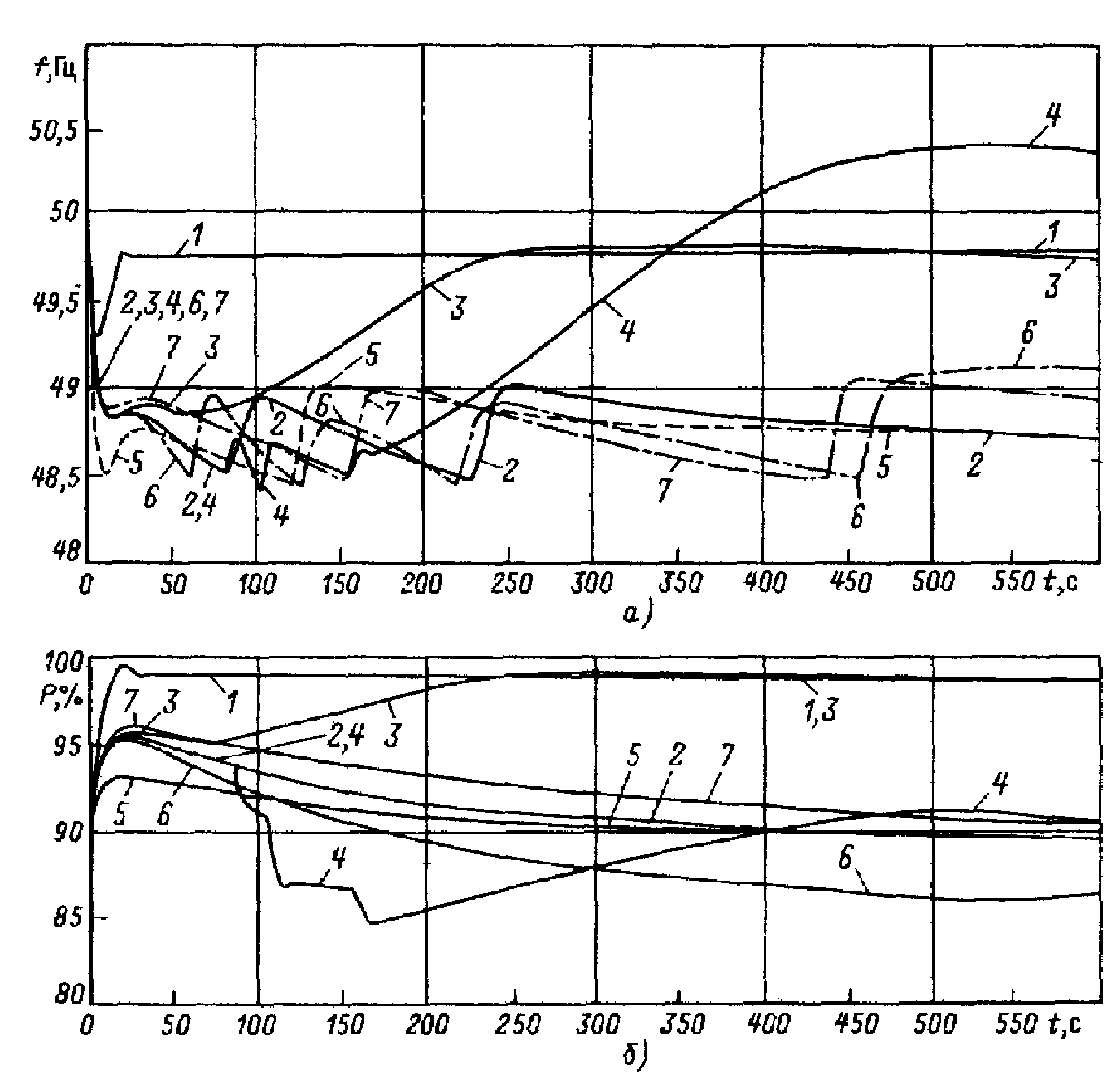

Рис. 2.23, Зависимости изменения частоты (а) и мощности агрегатов (6) во времени при дефиците мощности ΔΡ = 10% и Ррез=20%:

1—агрегат с турбиной с промперегревом пара без учета котла; 2—агрегат с прямоточным котлом, питательным турбонасосом и турбиной с промперегревом пара (ПТ), 3—то же с главным регулятором (ПТГР), 4—то же с регулятором «до себя» (ПТДС); 5—то же при работе агрегата на скользящих параметрах с 70% полностью открытых регулирующих клапанов турбины (ПТСП); 6—агрегат с прямоточным котлом, питательным электронасосом и турбиной с промперегревом пара (ПЭ), 7—агрегат с барабанным котлом и турбиной с промперегревом пара (Б)

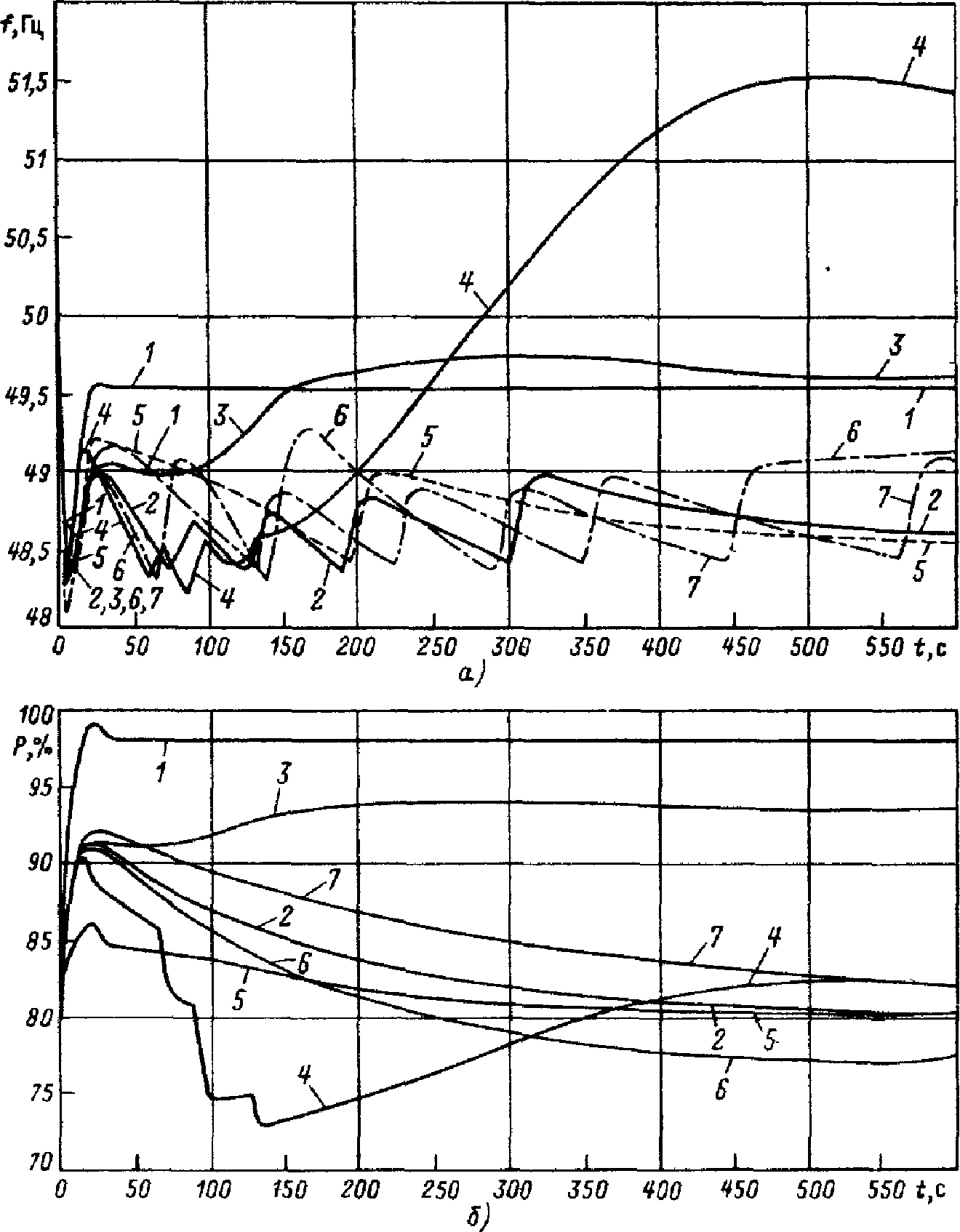

На рис. 2,23, а, 2.24, а приведены зависимости изменения частоты при возникновении в энергосистеме дефицитов мощности. Расчеты выполнены на ЭВМ по программе, описанной в гл. 9. При расчетах принималось, что вся генерируемая мощность вырабатывается агрегатами одного типа. Изменение мощности соответствующих агрегатов в переходном процессе показано на рис. 2.23,6, 2.24,6.

Рис 2 24 Зависимости изменения частоты (а) и мощности агрегатов (б) во времени при дефиците мощности ΔΡΓ = 20%

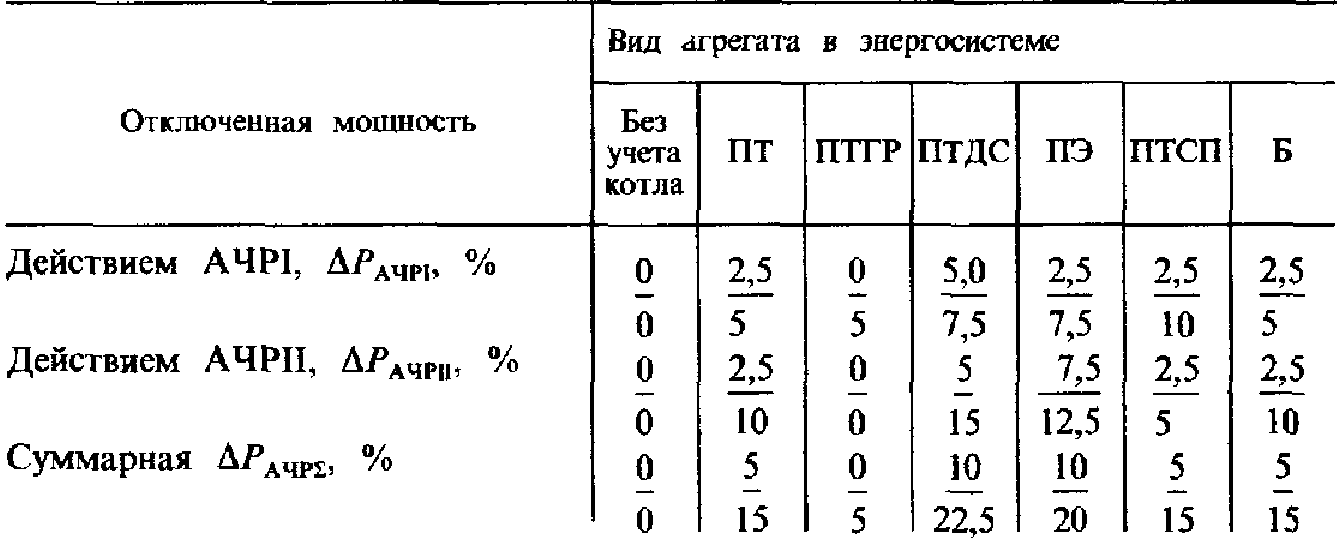

В табл. 2.4 для указанных аварийных возмущений приведены значения мощности, отключенной устройствами АЧР в процессе их ликвидации.

Как видно из рис. 2.23, 2.24 (кривые 1), если не учитывать изменения давления пара перед турбиной, то вращающийся резерв мощности под действием АРЧВ турбин реализуется, частота в переходном процессе не снижается до уставок АЧР, аварийная разгрузка не работает и установившееся значение частоты определяется статизмом АРЧВ. Реально при учете реакции котлоагрегатов и изменении давления пара перед турбиной переходный процесс протекает по-иному (рис. 2.23, 2.24, кривые 2—7). Из-за снижения давления пара перед турбиной на начальной стадии процесса реализуется только часть резервной мощности и частота снижается более глубоко (рис. 2.23, а, 2.24, а, кривые 2—7). При ΔΡΓ = 10% это не приводит к срабатыванию АЧР (рис. 2.23, а), а при АРГ = 20% срабатывают первые очереди АЧР1 (рис. 2.24, а). Дальнейшее протекание процесса, работа различных категорий разгрузки и значение отключаемой нагрузки определяются видом агрегатов и их регуляторов. При наличии на котлах главных регуляторов (или аналогичных им систем регулирования), форсирующих котел, резерв мощности под их действием реализуется, частота восстанавливается до значений, определяемых статизмом АРЧВ турбин (рис. 2.23, 2.24, кривые 3), и АЧР при АР=20% больше не работает. При отсутствии главных регуляторов, когда задание нагрузки котла остается неизменным, из-за снижения давления пара перед турбиной мощность агрегатов начинает падать, частота в системе снижается, что приводит к срабатыванию сначала одной-двух очередей АЧР1, а затем, поскольку процесс снижения мощности агрегатов протекает достаточно медленно, к последующему срабатыванию ряда очередей АЧРН (рис. 2.23, 2.24, кривые 2,5—7).

Как было показано ранее, в условиях раздельного действия АЧР1 и АЧР и отсутствия резервов мощности при малых и средних внезапных дефицитах мощности ΔΡΓ— 10 ч-30% соотношение срабатывающих очередей АЧР1 и АЧР2 и отключенной ими мощности примерно равно соотношению подключаемой к ним нагрузки. Как видно из табл. 2.4, при наличии резерва мощности и учете реакции котлоагрегатов может иметь место существенное изменение соотношения срабатывающих очередей различных категорий разгрузки и отключаемой ими мощности. Так, при ΔΡ, = 20% в энергосистеме, состоящей из агрегатов с барабанными котлами или прямоточными котлами с питательными турбонасосами, из-за того что сброс первоначально набранной резервной мощности в результате снижения давления пара перед турбиной происходит достаточно медленно. Аналогичная ситуация имеет место и в энергосистеме, состоящей из агрегатов с прямоточными котлами с питательными электронасосами. Мощность таких агрегатов из-за снижения производительности питательных насосов в процессе ликвидации аварийной ситуации падает ниже исходного значения (рис. 2.23, б, 2.24,6, кривые 6). В энергосистеме, состоящей из агрегатов, работающих на скользящих параметрах с частью полностью открытых клапанов турбины, резерв реализуется на начальной стадии в незначительной степени (рис. 2.23,6, 2.24,6, кривые 5), что приводит к наиболее глубокому снижению частоты в системе (рис. 2.23, а, 2.24, а, кривые 5).

Таблица 24 Мощность, отключенная устройствами АЧР (в числителе при ΔΡΓ=10%, в знаменателе при ΔΡΓ=20%)

Примечание Обозначения агрегатов те же, что на рис 2 24

Как следствие этого, возрастает доля срабатывающих очередей АЧР1 и особенно ΑЧΡΙΙ (табл. 2.4), и мощность, отключаемая очередями обеих категорий разгрузки, оказывается наибольшей. Более того, суммарная мощность, отключаемая устройствами АЧР, может даже, как в случае РГ=20%, превосходить значение дефицита мощности, в результате чего происходит заброс частоты выше исходной. Подобные явления имели место и в практике эксплуатации. Например, в одной из аварий при дефиците мощности РТ — 10% в результате действия РДС на блоках с прямоточными котлами сработала. АЧР суммарным объемом ΔΡΑчΡ=20%.

В действительности процесс изменения частоты в системе при работе АЧР может несколько отличаться от изображенного на рис. 2.23, 2.24 из-за того, что состав агрегатов системы различен, отличен от принятого равномерного характер распределения нагрузки по очередям АЧР, иными могут быть граничные уставки, количество очередей, ступени между очередями АЧР и т. д. Как показали расчеты, все эти факторы могут несколько количественно повлиять на полученные результаты, в частности, при более мелких по мощности очередях процесс изменения частоты будет более плавным, однако качественное протекание процессов и основные выводы остаются прежними.

Таким образом, при наличии вращающегося резерва мощности и наиболее частых малых и средних по значению дефицитах мощности во многих случаях ликвидация аварийной ситуации с дефицитом мощности идет преимущественно за счет очередей АЧР. При этом чем больше имеющийся резерв мощности, чем в большей степени он реализуется на начальной стадии снижения частоты и чем медленнее и глубже происходит его последующий сброс, тем больше оказывается доля сработавших очередей ΑЧΡΙΙ. Таким образом, объем сработавших очередей АЧР1 и АЧР2 и последовательность действия этих очередей при наличии резерва мощности могут существенно отличаться от случая ликвидации аварийной ситуации действием АЧР при его отсутствии или агрегатах, работающих на скользящих параметрах. Такая неоднозначность последовательности работы очередей различных категорий разгрузки при раздельном действии АЧР1 и АЧР2 на отключение различной нагрузки может приводить к тому, что в ряде аварийных ситуаций ущерб от отключения нагрузки действием АЧР будет превосходить минимально возможный, т. е. не будет обеспечиваться одно из важнейших требований, предъявляемых к АЧР. Задача минимизации ущерба при работе АЧР при любом характере протекания аварийной ситуации, в том числе и при наличии вращающегося резерва мощности, может быть решена путем перехода на совмещение действия очередей АЧР1 и АЧР2 на отключение одной и той же нагрузки в сочетании с мобилизацией резервов мощности агрегатов с помощью главных регуляторов котлов или аналогичных им систем регулирования, обеспечивающих работу котлов в регулировочном режиме.

При больших дефицитах мощности из-за первоначального быстрого и достаточно глубокого снижения частоты происходит срабатывание значительной части очередей АЧР1. Несмотря на то что первоначально мобилизованный резерв мощности с течением времени на ряде агрегатов сбрасывается, что может приводить к работе АЧР2, доля сработавших очередей АЧР1 при таких дефицитах существенно выше и соотношение ΔΡΑЧΡΙ/ΔΡΑЧΡ2 в большинстве случаев примерно такое же, как и в условиях работы разгрузки при отсутствии резерва мощности.

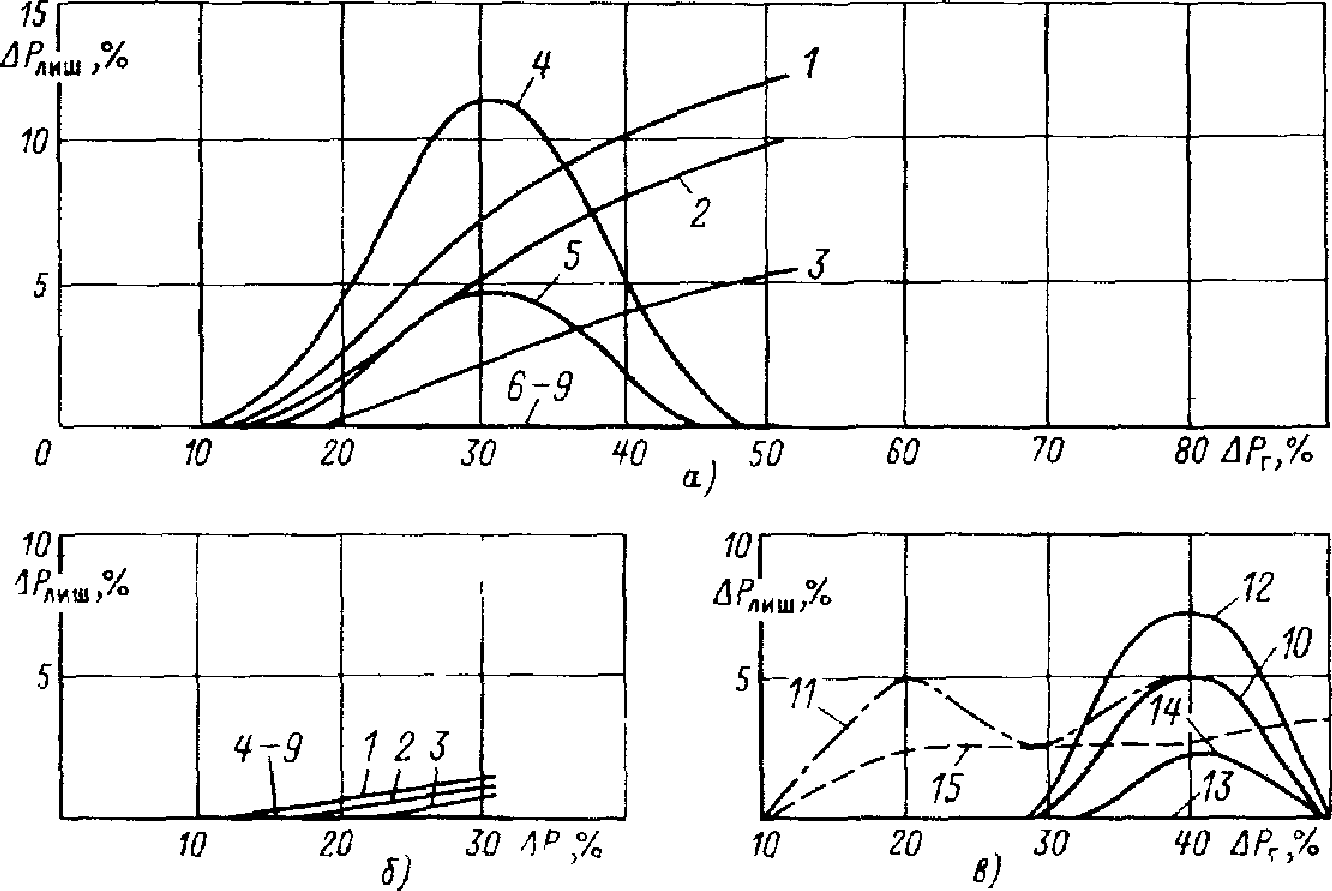

Как было показано выше, при отсутствии резервов мощности в ряде случаев из-за конечного времени действия очередей АЧР1 возможно излишнее отключение нагрузки. Оценим, как влияют на этот эффект наличие резерва мощности и тип агрегатов. Несмотря на то что из-за снижения давления пара перед турбиной на начальной стадии реализуется только часть имеющегося резерва мощности, его влияние весьма существенно. Так, при суммарной мощности нагрузки, подключенной к АЧР, ·ΡΑчΡ=40-55% (расчетные дефициты мощности ΔΡΓ = 30—40%) и Ppeз = 20% излишнего отключения нагрузки не наблюдается (при любых агрегатах, кроме имеющих РДС). При Рачр = 70%, ΔΡΓ = 30 — 50% и агрегатах любого вида с турбинами без промперегрева пара (кроме имеющих РДС) излишнее отключение нагрузки также не имеет места (рис. 2.25, в), так как на начальной стадии процесса в результате действия АРЧВ турбин быстро реализуется значительная часть резервной мощности. При наличии турбин с промперегревом пара и агрегатах любого вида (за исключением работающих на скользящих параметрах и снабженных РДС) излишнего отключения нагрузки в подавляющем большинстве случаев также не происходит (рис. 2.25, в). Лишь при неблагоприятных параметрах энергосистемы возможно излишнее отключение нагрузки до 5%, обусловленное быстрым и глубоким снижением частоты на начальной стадии процесса и срабатыванием значительной части очередей АЧР1. По этой же причине происходит излишнее отключение нагрузки и при наличии агрегатов, работающих на скользящих параметрах пара (рис. 2.25, в). Однако, поскольку у этих агрегатов на начальной стадии процесса мобилизуется существенно меньший резерв мощности, частота снижается более глубоко, срабатывает большее количество очередей АЧР1 и объем излишне отключенной нагрузки возрастает.

Рис 225 Зависимость мощности, излишне отключенной устройствами АЧР, от начального дефицита при различных параметрах энергосистемы и различном времени действия АЧР1

По-иному проявляется эффект излишнего отключения нагрузки при наличии агрегатов, снабженных РДС (рис. 2,25, в). При снижении частоты под действием АРЧВ увеличивается открытие регулирующих клапанов турбины, что вызывает снижение давления пара перед турбиной. РДС, поддерживая исходное давление, начинает вновь прикрывать регулирующие клапаны, в результате этого после первоначального подъема мощности агрегата происходит ее снижение (и, как следствие, снижение частоты), причем в переходном процессе мощность агрегата снижается ниже исходного значения. Такой ход процесса, протекающего достаточно медленно (десятки секунд), приводит к тому, что даже при небольших дефицитах мощности (ΔΡ =10 —20%) в значительном объеме срабатывают очереди АЧР2, излишне отключающие часть нагрузки. Излишнее отключение тем больше, чем неблагоприятнее параметры энергосистемы и разгрузки. С ростом Δ.ΡΓ(ΔΡΓ = 40— 50%) при малых и больших, происходит срабатывание значительной части очередей АЧР1, частота быстро восстанавливается до высоких значений и эффект излишнего срабатывания очередей АЧР2 из-за отрицательного действия РДС не успевает проявиться [рис. 2.25, в, кривая 1 (ПТДС) совпадает с кривой 1 для остальных агрегатов]. При больших же значениях ттг и кн, меньших и тех же дефицитах мощности быстрого восстановления частоты после действия АЧР1 не происходит, в результате этого проявляется отрицательное влияние РДС и работают очереди АЧР2, излишне отключающие нагрузку [кривая 5 (ПТДС)], в то время как при всех других агрегатах (кроме ПТСП) излишнее отключение нагрузки в этом случае отсутствует. Безусловно, при наличии РДС наиболее неблагоприятным является излишнее отключение нагрузки при малых и средних дефицитах мощности (ΔΡΓ=10—30%), поскольку такие аварийные возмущения являются наиболее вероятными и частыми.

Таким образом, приведенные выше результаты позволяют сделать следующие выводы:

при наличии на ТЭС вращающегося резерва мощности анализ работы и оценка эффективности АЧР должны производиться с учетом реакции на аварийное возмущение тепловой части электростанций (котлов, турбин и их систем регулирования);

при наличии на ТЭС вращающегося резерва мощности ликвидация большинства аварийных ситуаций с дефицитом мощности происходит преимущественно за счет АЧР2. При раздельном действии АЧР1 и АЧР2 на отключение различной нагрузки ущерб при работе устройств разгрузки может превосходить минимально возможный. В этих условиях минимизация ущерба может достигаться переходом на совмещение действия АЧР1 и АЧР2 в сочетании с вводом в работу систем регулирования, обеспечивающих увеличение паропроизводительности котла при аварийном снижении частоты;

РДС на блоках с прямоточными котлами не только нейтрализуют действие АРЧВ турбин, но и могут при наличии резерва мощности приводить к излишнему отключению нагрузки действием АЧР в широком диапазоне возможных аварийных ситуаций. Для исключения подобных явлений должны строго соблюдаться требования [54] о выводе РДС из работы при аварийных отклонениях частоты.

Ряд аналогичных выводов может быть сделан относительно энергосистем с преобладанием АЭС. При анализе процессов, связанных с работой АЧР, необходим учет реакции ядерной и тепловой частей этих электростанций, систем регулирования энергоблоков АЭС, причем необходимость такого учета обусловлена также отличительным свойством энергоблоков АЭС — положительным саморегулированием реактора при изменении температуры теплоносителя на его входе л выходе. При наличии вращающегося резерва на энергоблоках АЭС, так же как и в энергосистемах с ТЭС, ликвидация аварий с дефицитом мощности будет происходить преимущественно за счет АЧР2. Аварийные процессы с работой АЧР в энергосистемах с преобладанием АЭС требуют специального исследования. Такие исследования, в частности, необходимо выполнить для агрегатов различных типов, различных режимов работы энергоблоков (при их работе в базисном режиме, когда мощность реактора поддерживается постоянной с помощью автоматического регулятора нейтронной мощности, а давление пара перед турбиной поддерживается постоянным с помощью РДС; при привлечении энергоблоков к аварийному регулированию частоты, когда автоматический регулятор мощности, поддерживающий постоянство давления пара перед турбиной, приводит мощность реактора в соответствие с положением регулирующих клапанов турбины).