ГЛАВА IV

ПРЕДЛАГАЕМОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СОВМЕЩЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Известно, что принцип действия всех электрических машин и аппаратов основывается на законе электромагнитной индукции. И, как правило, исследование того или иного устройства сводится к установлению количественных связей интересующих нас величин. Физическая общность работы электрических машин находит отражение в математической тождественности классических уравнений электрического состояния обмоток этих машин.

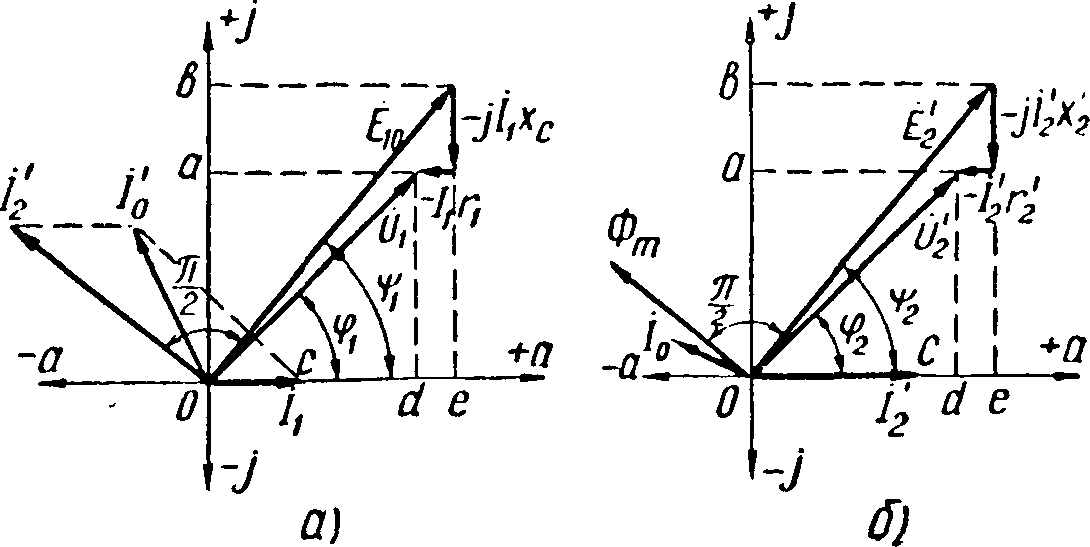

Действительно, уравнения машины постоянного тока, синхронной машины, трансформатора и асинхронной машины можно записать следующим образом:

Уравнение (31) для машины постоянного тока записывается в алгебраической форме, остальные — в комплексной. Последним соответствуют векторные диаграммы, дающие графическое изображение количественных связей в их функциональной зависимости.

Если не принимать во внимание чисто методическую недоработку в отношении знаков перед Е1, то все уравнения тождественны. Однако в уравнениях (31) и (32) независимая переменная находится в скрытом виде и может быть представлена через ток возбуждения, а в уравнениях (33) и (34) аргументом является напряжение сети, которое задается системой и является величиной постоянной.

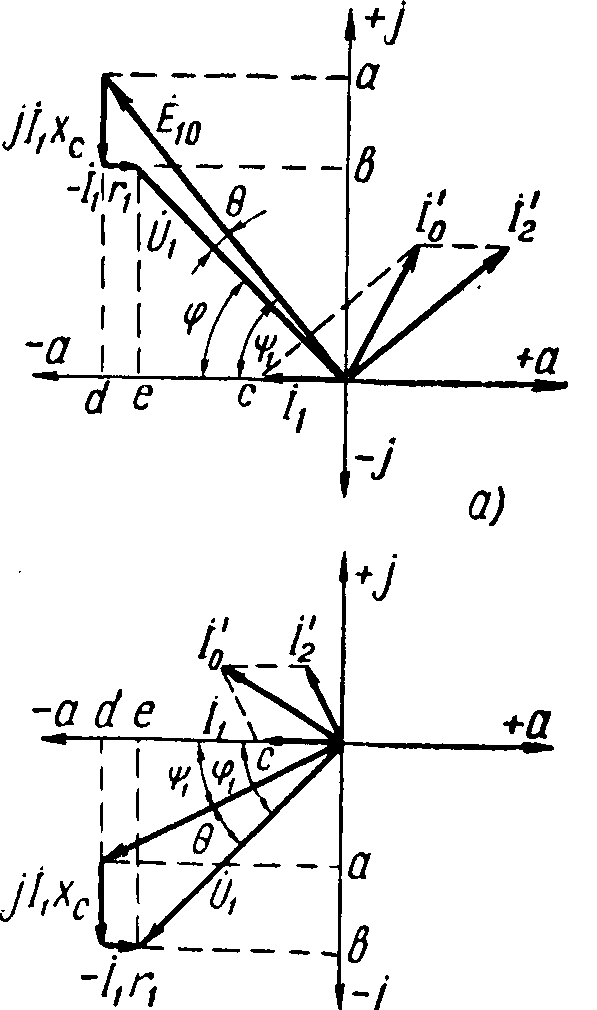

Тождественность уравнений весьма наглядно подчеркивается векторными диаграммами (рис. 18, 19, 20), которые соответствуют этим уравнениям.

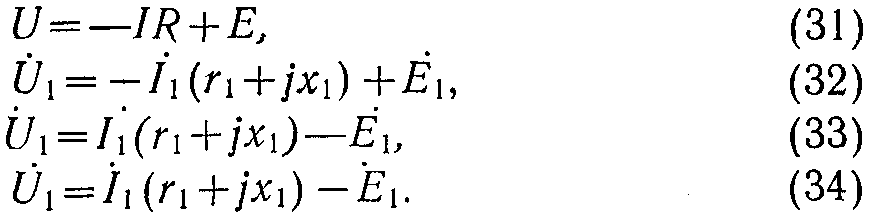

Рис. 18. Векторные диаграммы:

а) недовозбужденного синхронного генератора; б) асинхронного генератора; в) вторичной обмотки трансформатора, работающего на активноемкостную нагрузку.

Исходным условием при построении всех диаграмм является то, что с вещественной осью абсцисс совмещался вектор тока обмотки машины или одной из обмоток трансформатора. Вектор тока имеет положительное направление, если устройство или обмотка вырабатывают активную мощность (генераторный режим Р>0); отрицательное, если потребляется активная мощность (двигательный режим Р<0).

По оси ординат с учетом знака реактивной мощности откладывается вектор, который характеризует ее величину. Положительный знак принимается в том случае, если мощность вырабатывается, отрицательный — если потребляется.

Введение этих методических дополнений необходимо для обобщения качественной и количественной трактовки по существу единого процесса электромагнитного энергопреобразования применительно к различным по назначению электромеханическим устройствам переменного тока. Кроме того, при усложнении электрической системы или отдельного устройства для более подробного изучения работы требуется последовательная увязка «входных—выходных» величин, что можно сделать только при увязке этих величин с единой системой отсчета.

Например, комплексные уравнения и во многих случаях различные по начертанию векторные диаграммы достаточно полно описывают электромагнитные процессы только одной, изолированно работающей машины или устройства. Однако при усложнении условий появляются элементы неточности и неопределенности. Пояснить это можно на примере исследования синхронной машины. Действительно, электрическое состояние статорной обмотки описывается одним комплексным уравнением, которому соответствует известная векторная диаграмма. Но стоит включить эту же синхронную машину на параллельную работу с системой, как с физической точки зрения происходит качественное и количественное изменение режима работы, хотя по форме написания уравнение электрического состояния статорной обмотки не меняется. Или, как известно, это уравнение может описать шесть качественно отличных друг от друга состояний синхронной машины (перевозбужденный и недовозбужденный генератор и двигатель, генератор и приемник реактивной мощности), которые анализируются при помощи шести векторных диаграмм, либо одной, но достаточно обобщенной совместной векторной диаграммой, приведенной у Г. Н. Петрова (Электрические машины, ч. II, 1963 г.).

Развивая мысль о методической недоработке при исследовании синхронной машины в различных своеобразных схемах и режимах, можно указать еще и на двухобмоточный синхронный генератор. То есть, если электромагнитная связь двух систем осуществляется через генератор, то для анализа работы системы в целом, безусловно, требуется единая база, от которой ведется отсчет с увязкой знаков перераспределяемых мощностей, и однозначность в построении векторных диаграмм, отражающих те или иные процессы.

Рассмотрим с этих позиций перестроенные векторные диаграммы основных электромагнитных устройств.

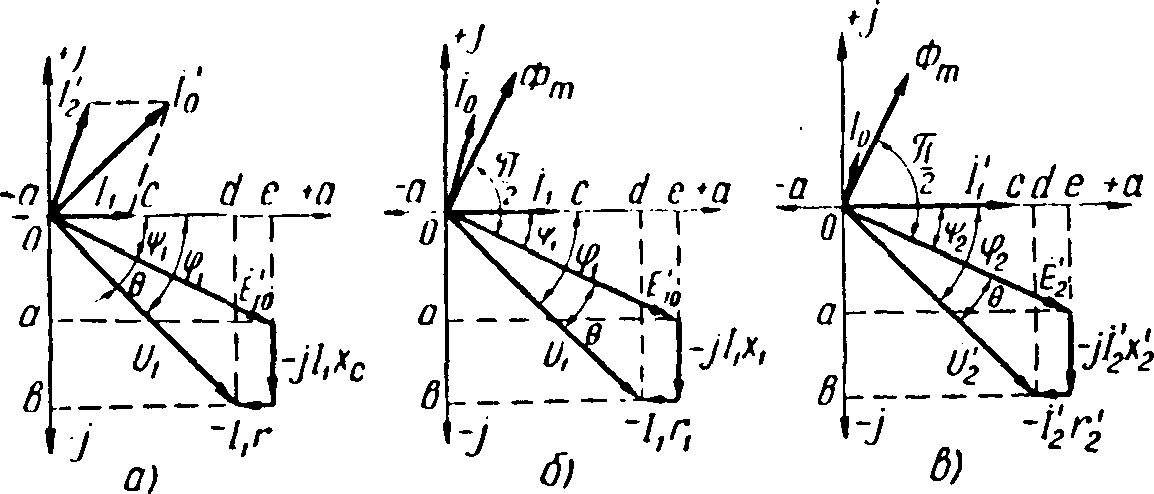

На рис. 18, 19, 20 диаграммы сгруппированы по максимальной общности физического процесса. Для упрощения в дальнейшем будем рассматривать только насыщенную неявнополюсную машину.

На рис. 18 приведены векторные диаграммы электрического состояния статорных обмоток недовозбужденного (ίв<ίвн) синхронного генератора, работающего параллельно с системой, и вторичной обмотки трансформатора, питающего активно-емкостную нагрузку (четвертый квадрант комплексной плоскости).

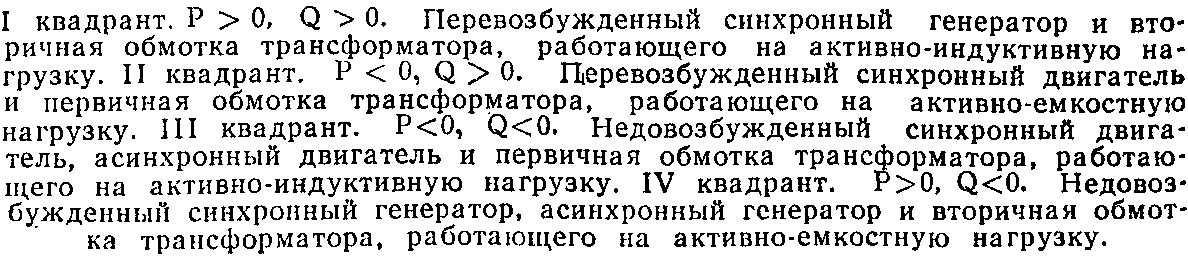

Диаграмма для первичной обмотки (рис. 19, второй квадрант) приведена для проверки энергетического баланса.

Даже при беглом рассмотрении этой диаграммы видно сходство по начертанию основных составляющих компонентов. Это объясняется полнейшей тождественностью электромагнитноэнергетических процессов всех трех устройств.

Действительно, асинхронный генератор, вырабатывая активную мощность, всегда является приемником реактивной мощности аналогично недовозбужденному синхронному генератору. Правда, в трансформаторе генераторный и двигательный режимы непосредственно не увязаны с преобразованием одного вида энергии в другой.

Рис. 19. Векторные диаграммы:

а) перевозбужденного синхронного генератора; б) вторичной обмотки трансформатора, работающего на активно-индуктивную нагрузку.

Но если учесть направление потоков реактивной мощности, то можно считать, что по основным количественным связям электромагнитные процессы в одной из обмоток трансформатора аналогичны процессам в статорной обмотке асинхронного генератора и недовозбужденного синхронного генератора. Тождественность процессов наступает в случае, если рассматриваемая обмотка трансформатора питает активно-емкостную нагрузку, то есть потребляет мощность от генератора реактивной мощности и через первичную обмотку отдает ее системе (по этой причине знак реактивной мощности первичной обмотки трансформатора положительный, а активной — отрицательный).

Изменение знаков мощностей при переходе от вторичной обмотки к первичной объясняется тем, что если достроить векторную диаграмму, то векторы будут размещены во втором квадранте. Кроме того, изменение знаков при переходе от вторичной обмотки к первичной, или наоборот, объясняется переносом начала отсчета в цепочке «генератор-приемник», безусловно, при неизменном направлении потока мощности.

В общем виде тождественность процессов можно записать как неравенства: Р<0, Q>0.

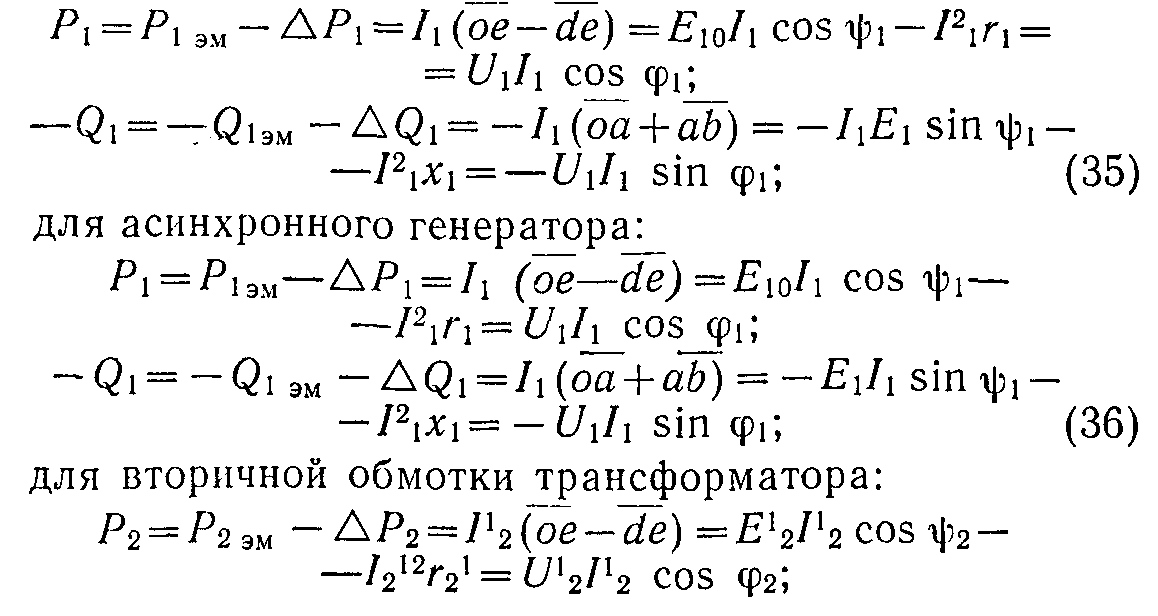

Баланс активных и реактивных мощностей для рассматриваемых устройств записывается в следующем виде:

для недовозбужденного синхронного генератора:

![]() (37)

(37)

Сопоставляя выражения для энергетического баланса (35), (36) и (37), можно сделать заключение об общности не только качественных процессов, но и количественных соотношений.

На рис. 19 приведены векторные диаграммы электрического состояния статорной обмотки перевозбужденного синхронного генератора и вторичной обмотки трансформатора, работающего на активно-индуктивную нагрузку. В этом случае генерируется как активная, так и реактивная мощность Р>0, Q>0.

Баланс активных и реактивных мощностей записывается, как и в предыдущем случае, но с обратным знаком для реактивной мощности. На рис. 20 даны векторные диаграммы для двигательного режима.

Рис. 20. Векторные диаграммы: а) синхронного перевозбужденного двигателя; б) асинхронного двигателя.

Рис. 21. Графическая запись комплексных уравнений электрического состояния обмоток основных электромагнитных устройств переменного тока (обобщенная векторная диаграмма):

На рис. 21 приведена обобщенная диаграмма для основных электромагнитных устройств переменного тока, работающих в разнообразных режимах. Например, годографами концов векторов напряжения и э. д. с. синхронной машины являются окружности, а абсциссы и ординаты тока статорной обмотки и jIх характеризуют величину и направление мощностей.

Рассматривая обобщенную диаграмму, можно определить наиболее приемлемую область работы того или иного устройства, установить их рациональный режим использования. Например, перевозбужденный синхронный двигатель является генератором реактивной мощности и его целесообразно включать параллельно с асинхронными машинами, суммарная потребляемая реактивная мощность которых должна быть не более вырабатываемой.

Изучая обобщенную диаграмму, можно определить направление, в котором нужно вести исследование, чтобы выполнить конструкцию преобразовательного устройства, наиболее полно отвечающего современным требованиям. Например, электромеханическое устройство переменного тока для генерирования реактивной мощности обязательно должно иметь регулируемый участок магнитной цепи постоянного потока, включенный последовательно с магнитной цепью переменного тока (как это осуществляется в синхронных машинах).

Сравнивая все векторные диаграммы, можно сделать вывод, что по гибкости процесса и регулировочным возможностям конструкция синхронной машины наиболее целесообразна.

Таким образом, предпочтение всегда следует отдавать такой конструкции, которая, являясь источником реактивной мощности, способным обеспечить собственные потребности, при необходимости может выполнять роль генератора или потребителя ее. Из объединенной диаграммы следует, что в обычных трансформаторах и асинхронных двигателях такого совмещения не наблюдается.

Проводя аналогию между рассмотренными электрическими машинами и нужными для решения проблемы увеличения пропускной способности ЛЭП техническими средствами, можно предложить конструкцию в виде устройства, аналогичного синхронной машине, в котором сохранены основные элементы трансформатора как простейшего высоковольтного преобразователя.

Несколько нарушая последовательность изложения, можно сделать обобщающий вывод, который следует отнести ко всем основным электромагнитным устройствам переменного тока, то есть трансформаторам, генераторам, двигателям, инверторам, расщепителям фаз и т. п.

Регулировочные возможности и преобразовательные свойства любого электромагнитного устройства переменного тока будут наиболее полно использованы, если его выполнить по типу синхронной машины с двумя электромагнитными контурами — регулируемым контуром постоянного тока и контуром переменного тока.

Если основные технические средства, применяемые для передачи и распределения электрической энергии, рассмотреть с позиций этого вывода, то можно убедиться, что они не отвечают требованиям совмещения. Так, если по установившимся представлениям (к сожалению, ставшим уже классическими) трансформатор и синхронный компенсатор являются самостоятельными устройствами и устанавливаются на определенных участках в цепи электроснабжения, то с учетом новых представлений трансформатор и синхронный компенсатор целесообразно объединить в одно компактное устройство.

Кроме того, вопрос надежности тесно связан с задачей сохранения трехфазного напряжения у потребителей при аварийном неполнофазном питании. Это обстоятельство определяет дополнительное техническое требование, которое необходимо предъявить к потребительским трансформаторам, а именно, трансформатор должен еще выполнять роль преобразователя однофазного или двухфазного напряжения в трехфазное. Подход к техническим средствам с этих позиций достаточно ясно определяет цель и направление поиска.

В лаборатории электрификации КазНИИМЭСХ сделана попытка решить проблему совмещения применительно к сельскому электроснабжению. Весь последующий материал посвящен описанию совмещенного устройства, которое предварительно названо «регулируемый трансформатор-преобразователь».