ГЛАВА

ПЕРВАЯ

Некоторые сведения об опыте эксплуатации и надежности электропередач 110-500 кВ

1. Надежность воздушных линий

Аварийность воздушных линий чаще всего характеризуют удельными числами аварийных отключений и повреждений, при этом повреждениями считают такие аварийные отключения, которые не ликвидируются автоматическим повторным включением (АПВ) линии и сопровождаются ее аварийным простоем. Под удельным числом отключений (повреждений) обычно понимают соответствующий показатель эксплуатации линии в расчете на 100 км ее длины и 1 год эксплуатации.

Оценка надежности воздушной линии электропередачи в основном режиме ее работы — нормальном эксплуатационном — облегчается, если учесть, что значительную часть общего числа аварийных отключений и повреждений в этом режиме провоцируют неблагоприятные метеорологические условия: увлажнения гирлянд, отложения гололеда и изморози, шквалы. На долю указанных метеорологических условий вместе с грозами приходится около 70% аварийных отключений воздушных линий электропередачи 110—500 кВ [6].

Удельное число отключений (vув) и повреждений (μув) линии из-за перекрытий ее линейной изоляции в нормальном эксплуатационном режиме при увлажнении изоляторов определяется в основном удельной длиной пути тока утечки у гирлянды. Следовательно, μув может быть в принципе снижено до необходимого значения за счет увеличения числа изоляторов в гирлянде, использования изоляторов с более развитой поверхностью или за счет обоих мероприятий одновременно. Рассматриваемые аварийные отключения в большинстве случаев могут быть ликвидированы с помощью АПВ линии. Удельное число повреждений μув зависит не только от vyв, но и от эффективности АПВ линии и вероятности расцепления гирлянды при ее перекрытии.

Удельное число аварийных отключений (νп) и повреждений (μп) при гололеде и пляске проводов в нормальном эксплуатационном режиме зависит от частости отложений гололеда, расстояний между проводами и тросами

в пролетах. Увеличение этих расстояний позволяет исключить или свести к минимуму пробои воздушных промежутков между проводами и тросами при пляске. Как свидетельствует опыт эксплуатации [6], при пляске проводов трудно рассчитывать на успешное АПВ линии из-за множества повторных перекрытий промежутков, сопутствующих пляске, длящейся иногда многие часы. Повреждения, сопровождающие перекрытия и вызываемые главным образом пережогом тросов токами короткого замыкания, при пляске проводов сравнительно редки (μп≈0,05 vп) [6]. Наиболее тяжелое аварийное повреждение в нормальном эксплуатационном режиме — падение опор. Частость этих повреждений существенно зависит от типа опор: у свободно стоящих опор портального типа удельное число повреждений (μоп=νоп) составляет несколько тысячных [118], а у шарнирных опор на оттяжках оно на порядок выше [6]. Расщепление оттяжек, защита их от атмосферной коррозии, тщательность монтажа и повседневной эксплуатации, улучшение конструкции опор на оттяжках открывают много путей для повышения их надежности.

Перекрытия воздушных промежутков между проводом и опорой в Ήορ- мальном эксплуатационном режиме при шквальном боковом ветре для эксплуатируемых воздушных линий 110—500 кВ, судя по аварийной статистике,— достаточно редкое явление, наблюдавшееся, по-видимому, лишь в результате неправильной оценки расчетной скорости ветра по трассе некоторых линий. Такие аварийные отключения не ликвидируются АПВ, а нормальная работа линии может быть восстановлена за счет ручного включения отключившейся линии лишь после прохождения бури. Для рассматриваемых отключений удельные числа аварийных отключений (νв) и повреждений (μв) практически совпадают.

Самостоятельную группу аварийных отключений в нормальном эксплуатационном режиме вызывают набросы на провода, наезды строительных и негабаритных машин, расстрел гирлянд, столкновения самолета с линией и другие подобные ситуации. По имеющейся аварийной статистике [118], удельное число таких аварийных отключений (νн) для линий 110—500 кВ составляет несколько сотых. При рассматриваемых аварийных отключениях в большинстве случаев АПВ линии было невозможно, поэтому удельное число повреждений μн— того же порядка, что и νн.

У линий 110—500 кВ, оснащенных современными средствами защиты от внутренних перенапряжений (разрядниками, реакторами и др.), не отмечалось аварийных отключений при внутренних, и в частности коммутационных, перенапряжениях. Исключение составляют лишь те линии электропередачи, у которых было неправильно выбрано число изоляторов в гирляндах, в результате чего на линии в нормальном эксплуатационном режиме при увлажнениях загрязненных гирлянд возникали десятки отключений в год, а АПВ линии были неуспешными из-за повторных перекрытий изоляции либо в момент АПВ, либо вслед за ним от рабочего напряжения [32].

Удельное число грозовых отключений (vгр) воздушной линии определяется грозовой активностью района и грозоупорностью линии, зависящей, в свою очередь, от таких конструктивных особенностей и параметров линии, как использование тросовой защиты, угол тросовой защиты, импульсный уровень изоляции, сопротивление заземления опоры и др. Рациональное сочетание этих параметров позволяет снизить νгр до необходимого значения. Как это следует из эксплуатационного опыта линий электропередачи 110— 500 кВ [118], удельные числа грозовых отключений колеблются от 0,1 у линий 500 кВ до нескольких единиц у линий 110—220 кВ, защищенных тросами, и достигают десяти и более у линий, не имеющих тросов. Большинство грозовых отключений может быть ликвидировано с помощью АПВ линии. Исключение составляют лишь такие грозовые отключения, которые сопровождаются расцеплением гирлянд (удельное число таких повреждений μгр).

Часть аварийных отключений на воздушных линиях возникает из-за ложной или неселективной работы релейной защиты и ошибок персонала. По данным [6], для линий 500 кВ эта группа аварийных отключений характеризyется удельным числом отключений (νз) порядка 0,1 и примерно таким же удельным числом повреждений (μз).

Причины некоторой части аварийных отключений воздушных линий электропередачи остаются невыясненными. Такие отключения приходится выделять в самостоятельную группу с показателем Они, как правило, ликвидируются АПВ линии.

В итоге общее число первичных аварийных отключений воздушной линии электропередачи за год составляет:

В табл. 1-1 приведены в качестве примера показатели надежности первых линий электропередачи 500 кВ от Волжских ГЭС к Москве за первый период их эксплуатации (6], а в табл. 1-2— показатели надежности воздушных линий электропередачи 500 кВ, достигнутые в СССР за 10 лет их эксплуатации [44]. В этой же таблице воспроизведены показатели надежности линий 220—400 кВ, опубликованные в США [113] и в материалах СИГРЭ [118]. Из табл. 1-2 следует, в частности, что удельное число аварийных отключений для воздушных линий электропередачи 220—500 кВ — порядка единицы, а удельное число аварийных повреждений составляет несколько десятых.

Для анализа длительности аварийного простоя воздушной линии требуются сведения не только об удельных числах аварийных отключений (сведения об их частости), но и о длительности ликвидации аварийных отключений и повреждений. Для аварийного отключения, не сопровождающегося повреждением, время простоя линии определяется паузой АПВ линии. Для аварийных отключений, сопровождающихся повреждением, длительность ликвидации повреждения очень сильно зависит от характера повреждения. Поэтому усреднение Τ для всех видов повреждений неправомерно.

Приведенные в табл. 1-3 значения применительно к линиям 110—330 и 750 кВ нуждаются в корректировке. Можно предполагать, что порядок соответствующих значений сохранится, по крайней мере, для линий 330 и 750 кВ.

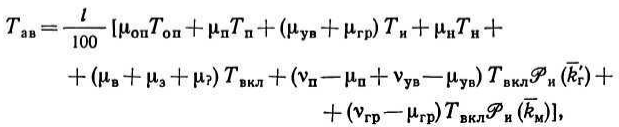

Суммарная длительность (Тав) аварийного простоя воздушной линии длиной I (измеряемой в километрах) за год ее эксплуатации может быть оценена по формуле:

(1-3), где![]() - вероятность перекрытия линейной изоляции

- вероятность перекрытия линейной изоляции

при коммутации АПВ соответственно при увлажнениях и при грозе.

Таблица 1-1

Удельные числа аварийных отключений и повреждений воздушных линий 500 кВ Куйбышев—Москва и Волгоград—Москва за период с 1961 по 1966 г.

Причина аварийных отключений и повреждений | Наименование линии и участков | Длина линии или ее участка, км | Удельное число аварийных отключений V | Удельное число повреждений μι | |

Перекрытие гирлянды в нормальном эксплуатационном режиме от увлажнения | Куйбышев — Москва | 1781 | 0,075 | 0,06 | |

Волгоград— Москва | Вся линия | 1972 | 0,28 | 0,2 | |

Михайловский район | 418 | 0,55 | 0,5 | ||

Гололед и пляска проводов | Куйбышев— Москва, | Ульяновский, Арзамасский, Грязинский, Ново-Николаевский районы | 2382 | 0,7 | 0,33 |

Другие районы | 1371 | 0,07 | 0,03 | ||

Повреждение промежуточных опор | Волгоград — Москва (западная цепь) | 1006 | 0,05 | 0,05 | |

Волгоград — Москва (восточная цепь), | 2747 |

|

| ||

Наезд, наброс, падение самолета, расстрел гирлянд, отключение по вине ремонтного персонала | Куйбышев — Москва, | 3753 | 0,08 | 0,06 | |

Грозовое перенапряжение | Куйбышев — Москва | 1781 | 0,12 | 0,05 · | |

Волгоград — Москва | 1972 | 0,18 | 0,09 | ||

Невыясненные причины | Куйбышев — Москва, | 3753 | 0,16 | 0,11 | |

Таблица 1-2

Удельные числа аварийных отключений линий электропередачи 500 кВ в СССР и 220—400 кВ за рубежом

Причина аварийных отключений | Линии 500 кВ в СССР | Линии 220—360 кВ США и Канады | Линии 275—400 кВ 8 стран | |||

Волжские ГЭС—Москва: 1961—1966 гг. | ЛЭП 400 -500 кВ: 1956—1966 гг., 55 тыс. км-лет, | ЛЭП 220—240 кВ: 1950-1964 гг., | ЛЭП 287—300 кВ: 1950-1964 гг.. | ЛЭП 345—360 кВ: 1950—1964 гг., 23.8 тыс. км-лет, 696 аварийных отключений [113] | ЛЭП 275—400 кВ: 1936—1958 гг., 67,1 тыс. км-лет, 727 аварийных отключений [118] | |

Перекрытие гирлянды в нормальном эксплуатационном режиме | 0,18 |

| 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,18 |

Гололед и пляска проводов | 0,48 | 0,17 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,08 |

Повреждение опор и фундаментов | 0,01 | — | 0,005 | 0 | 0 | 0.01 |

Перекрытие воздушных | 0 | 0,022 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |

Наезд, наброс, отключение по вине ремонтного персонала | 0,08 | 0,038 | 0,04 | 0,005 | 0,26 | 0,05 |

Грозовое перенапряжение | 0,15 | 0,10 | 0,26 | 0,17 | 1,89 | 0,53 |

Невыясненные причины | 0,16 | 0,09 | 0,26 | 0,8 | 0,47 | 0,04 |

Всего | 1,06 | 0,58 | 0,69 | 1,22 | 2,85 | 0,93 |

Коэффициент аварийного простоя воздушной линии характеризует долю года, затрачиваемую в году на ликвидацию всех повреждений воздушной линии, а именно Хав=Тав/Т0, где Т0 —число часов в году (8760 ч). Для воздушных линий электропередачи 110—500 кВ коэффициент аварийного простоя составляет (1—3)-10-3 или 10—30 ч в год [6, 16].

Длительность ремонтно-профилактического простоя воздушной линии электропередачи в расчете на 100 км ее длины и один год эксплуатации (Т'р) также является важной характеристикой надежности линии. В отрезок времени T'р включается то ремонтное время, на которое требуется отключать линию для замены поврежденных изоляторов, осмотра и замены линейной арматуры и других работ. Из опыта эксплуатации воздушных линий электропередачи со стальными и железобетонными опорами известно [6, 51, 71], что основная часть ремонтнопрофилактических работ связана с заменой поврежденных изоляторов. Поэтому величина Тр является монотонной функцией средней ежегодной отбраковки (q) изоляторов: при q=2% для ежегодной замены всех поврежденных изоляторов на каждые 100 км линии 500 кВ требуется 200 и более часов; при q = 0,5% для линий 110— 500 кВ это время снижается до 60-100 ч [51].

Так как суммарная длительность ремонтно-профилактических работ пропорциональна длине линии, то

![]() (1-4) а коэффициент ремонтного простоя (χρ) линии,

(1-4) а коэффициент ремонтного простоя (χρ) линии,

![]() (1-5)

(1-5)

характеризующий долю года, затрачиваемую на профилактический ремонт линии, определяется отношением χρ= Τр/Τ0.

По коэффициентам χав и χρ определяется и коэффициент готовности (χг) воздушной линии электропередачи, характеризующий вероятность того, что линия будет в работе в произвольно выбранный момент времени на протяжении года.

Таблица 1-3

Средняя длительность ликвидации повреждений на воздушных линиях 500 кВ

При средней ежегодной отбраковке изоляторов q≥0,5% χг определяется в основном ремонтно-профилактическими работами, связанными с заменой поврежденных изоляторов. Так как на эти работы уходят сотни часов в год, то коэффициент готовности воздушных линий 110—500 кВ длиной несколько сот километров отличается от единицы на несколько процентов. В частности, для линий электропередачи 500 кВ коэффициент готовности в среднем составил 0,93—0,94 [6, 16], а после перехода на стеклянные изоляторы возрос до 0,95—0,96. Для линий электропередачи 110— 330 кВ коэффициент готовности колеблется в пределах от 0,96 до 0,98 (16).