Глава 11

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЭУ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

11.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Задача оптимизации длительного* режима работы ГЭС в системе и, следовательно, всей системы в целом принципиально мало отличается от задачи, рассмотренной в гл. 10. Действительно, любую задачу оптимизации длительного режима можно представить в той же постановке, как и для суток с увеличенным расчетным интервалом Т, но при этом значительно возрастает размерность задачи; ее решение становится возможным только на современных ЭВМ с быстродействием в миллионы операций в секунду и неограниченным объемом памяти. Реализация подобной задачи осуществляется только в расчетах, преследующих· решение теоретических проблемных вопросов.

В практике эксплуатации энергосистем отражается сложившаяся иерархическая структура управления их режимами, учитывающая и особенности задачи для большого периода времени Т.

Действительно, оптимизация длительных режимов в отличие от краткосрочной оптимизации имеет следующие особенности: большую погрешность исходной информации; необходимость учета сезонных изменений графика нагрузки и бытовой приточности; изменение характеристик нижнего бьефа зимой или летом вследствие ледовых условии или зарастания водотоков растениями; изменение числа и состава оборудования на электростанциях вследствие ремонта; значительные требования к режиму ГЭУ со стороны участников ВХС (ограничения по отметкам верхнего и нижнего бьефов по условиям судоходства, сельского хозяйства, промышленного и коммунального водоснабжения и т. д.).

* Под длительным понимается режим, охватывающий отрезок времени Т продолжительностью не менее 1 мес или сезона года.

Специфические требования предъявляет охрана окружающей среды. Особые сложности в расчеты вносит необходимость комплексного использования ограниченных запасов пресной воды на Земле в условиях непрерывного роста потребностей в ней. Не менее сложен и учет вероятностного и неопределенного характера исходной информации.

В расчетах длительных режимов в отличие от краткосрочных необходимо учитывать и то, что ГЭС с водохранилищами перераспределяют во времени бытовой сток рек и, следовательно, Эр(Wпр).

Значительное влияние на оптимальное использование энергоресурсов за длительный период Т может оказать гидравлическая связь ГЭУ в каскаде (учет τдоб и подпора от нижележащих ГЭС).

На эффективности длительных режимов ГЭС с водохранилищами сказываются значительные колебания напоров из-за сработки- наполнения водохранилищ. В этих условиях (в отличие от ТЭС) имеет место задача с последствием, а именно преждевременная сработка водохранилища уменьшит выработку ГЭС из-за снижения напоров; задержка сработки при большом половодье приведет к холостым сбросам воды и потерям (Wпр). Иными словами, появляются дополнительные потери энергии, определяемые режимами не только оборудования, но и водохранилищ.

В связи с этим выявляется основное содержание задачи управления длительными режимами ГЭС, отличающееся от назначения краткосрочных задач, а именно решение задачи по расчету баланса энергии в системе и стока на ГЭС. При этом, естественно, предполагается решенной задача краткосрочной оптимизации, реализующей баланс мощности во времени.

Сказанное выше, а также другие соображения определяют необходимость использования в управлении длительными режимами ГЭС с водохранилищами методов агрегирования и декомпозиции.

Метод агрегирования заключается в том, что все электрические станции представляются среднеинтервальными или режимными характеристиками, связывающими между собой их интегральные энергетические показатели за определенные интервалы времени, принимаемые обычно равными одной декаде или месяцу. Эти характеристики могут отличаться от технологических или мгновенных энергетических характеристик ГЭУ (см. гл. 4—6). При их расчете и построении следует учитывать алгоритм определения параметров режима электростанции, а также принятые фазовые координаты и структуру управления системы (подробнее см. § 11.3).

Метод декомпозиции заключается в итерационном решении задачи оптимизации длительных режимов при выделении в первоочередную задачу баланса выработки активной энергии системы.

Оценка эффективности получаемого решения сложна из-за вероятностного характера исходной информации и многоцелевого использования водных ресурсов. Однако независимо от методов расчета и постановки задачи разные ГЭУ будут представлены в ней определенными энергетическими характеристиками и показателями. Закономерна будет и взаимосвязь разных критериев между собой.

Известно, что для оценки энергетических показателей ГЭУ обычно принимаются некоторые средние по водности условия. Этот подход принят в данной главе при анализе энергетических характеристик и показателей ГЭУ. В основном рассматривается одноцелевая задача с энергетическими критериями оптимальности. Требования других участков ВХС к режиму ГЭС учитываются в виде ограничений. Анализируется влияние этих ограничений на режим ГЭУ и возможности его изменения при введении многоцелевых критериев.

11.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЭУ В РАСЧЕТАХ ДЛИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

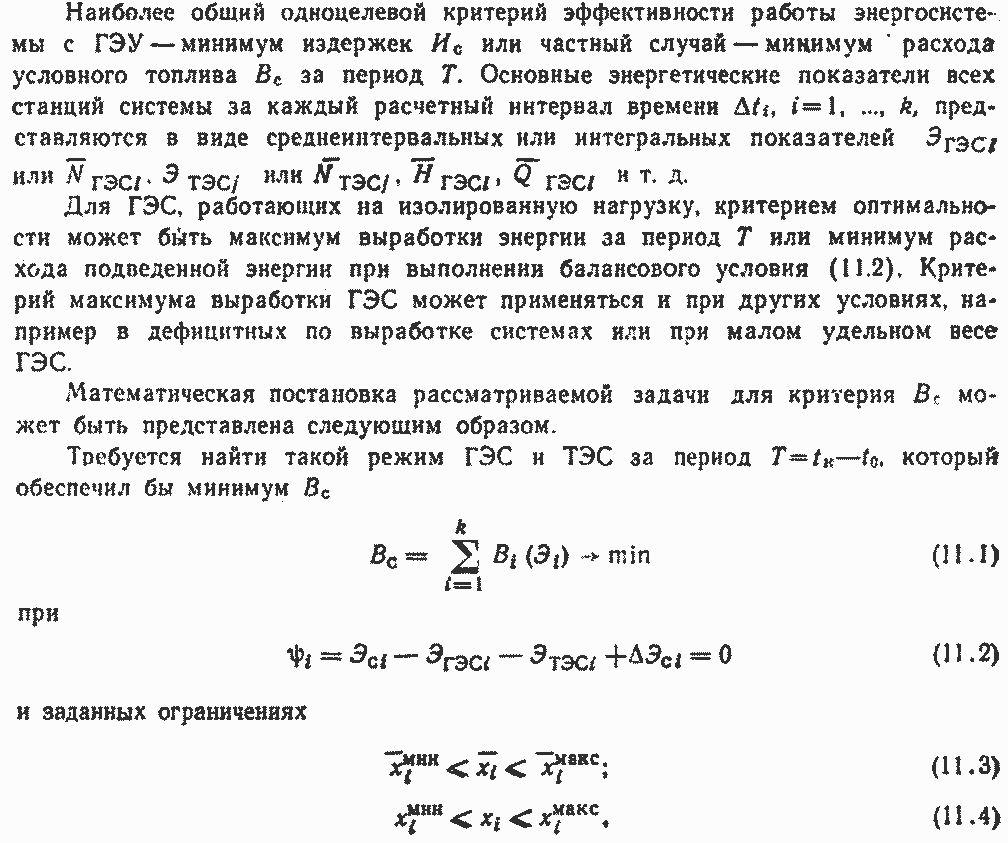

Основная задача длительного планирования энергосистем с ГЭУ, как было отмечено выше, заключается в оптимальном распределении во времени ограниченных энергоресурсов для принятого критерия оптимальности, т. е. определения баланса энергии и стока.

где в качестве![]() могут быть приняты различные энергетические и водохозяйственные показатели ГЭС и ТЭС.

могут быть приняты различные энергетические и водохозяйственные показатели ГЭС и ТЭС.

В данной задаче начальное (в t0) и конечное (в tк) состояния системы обычно бывают известны. Иногда задание конечного состояния системы заменяется на ГЭС на изопериметрическое условие вида

![]() (11.5)

(11.5)

Считаются известными: гидрограф приточности к створу верхней ГЭС и боковая приточность между створами; график нагрузки системы и потери энергии в линиях электропередачи; характеристики бьефов и водопроводящих сооружений; среднеинтервальные энергетические характеристики ТЭС и ГЭС.

![]()

Особенностью энергетических и гидравлических процессов при длительном регулировании стока является их установившийся характер, что позволяет представить ГЭС среднеинтервальными показателями.

В современных энергосистемах, как правило, присутствуют ГЭУ разного типа и вида регулирования стока, обладающие разными энергетическими показателями и особенностями в задаче долгосрочного планирования режимов.

ГЭС без регулирования стока. Эти станции работают по водотоку при zвб= const. Основные потери напора — в водопроводящих сооружениях и в нижнем бьефе.

В отличие от краткосрочных режимов напоры ГЭС, особенно низконапорных, могут значительно изменяться в течение периода Т. Эти станции в задачах долгосрочного планирования режимов представляются среднеинтервальными характеристиками при 2в.б=const. Для каскада целесообразно построение его эквивалентной характеристики с учетом τдоб между створами. Среднеинтервальные характеристики ГЭС, расположенных на реках снегового и ледникового питания, мало отличаются от технологических. При учете холостых сбросов эти характеристики несколько изменяются.

ГЭС краткосрочного регулирования. Эти ГЭС имеют цикл регулирования значительно меньше Т. Длительный режим таких ГЭС можно представить в виде совокупности ряда взаимонезависимых друг от друга суточных (недельных) режимов, поскольку при полном цикле регулирования водохранилище начинает свою работу от НПУ и заканчивает ее отметкой НПУ, т. е. при наличие в системе ГЭС краткосрочного регулирования они участвуют в решении задачи длительного регулирования своими мощностями, зависящими только от притока за Δt — декаду или месяц. Расчет их режима необходимо определять по среднеинтервальным характеристикам ГЭС. Для ГЭС краткосрочного регулирования эти характеристики отличаются от технологических, особенно при наличии неустановившегося движения воды в нижнем бьефе.

Среднеинтервальные характеристики ГЭС можно представлять при условии постоянного напора или постоянной отметки верхнего бьефа. Для каскада возможно построение эквивалентной характеристики для каждого расчетного интервала.

ГЭС без регулирования и с краткосрочным регулированием стока учитываются при оптимизации длительного режима системы как нерегулируемые станции в балансе энергии.

ГЭС длительного регулирования. Цикл регулирования таких ГЭС может превышать рассматриваемый период Т. Однако оптимальный режим для периода Т вследствие взаимосвязи режимов ГЭС внутри полного цикла регулирования не может рассматриваться независимо от общего оптимального режима станции за весь цикл регулирования. В ряде случаев вместо полного цикла регулирования можно рассматривать отдельно период сработки и период наполнения с заданными во времени граничными условиями.

Обычно ГЭС длительного регулирования ведут и краткосрочное регулирование стока, и для его учета необходимо использовать среднеинтервальные характеристики.

Особенностью ГЭС длительного регулирования стока является значительный диапазон изменения уровней бьефов, а также режима попусков во времени. На режим каскада ГЭС существенное влияние может оказать учет изменения подпора между створами.

ГЭС длительного регулирования стока являются основным регулирующим звеном в энергосистеме. Режим их может определяться как энергетическими, так и водохозяйственными критериями.

Группа ГЭС разного вида регулирования. Все сказанное выше справедливо для ГЭС, расположенных на разных водотоках, а также для верхних ГЭС каскада.

Для каскада ГЭС следует учитывать особенности водноэнергетических расчетов, которые были рассмотрены в гл. 8, а также взаимосвязи режимов всех ГЭС каскада как по расходу, так и по напору.

При наличии в каскаде ГЭС разного вида регулирования стока, например верхняя ГЭС1—без регулирования и нижняя ГЭС2—длительного регулирования, могут появиться дополнительные факторы, влияющие на их режим. Тогда нижний бьеф ГЭС1 должен быть представлен в виде зависимости![]() и

и![]() При обратном порядке расположения ГЭС в каскаде

При обратном порядке расположения ГЭС в каскаде![]() зависит только от

зависит только от![]() .

.

Введение новой ГЭС может существенно изменить расчетную схему каскада.

В долгосрочном планировании значительное влияние на режим ГЭС оказывает ВХС. Учет требований ВХС приводит к необходимости использования в расчетах векторных критериев. Однако в настоящее время учет требований ВХС сводится, как правило, к введению ограничений на режим ГЭС, работающих по одноцелевому энергетическому или водохозяйственному критерию. В практических расчетах многоцелевые критерии сводятся к одноцелевому критерию с использованием различных приемов и методов (экспертные оценки, ущербы и т. д.).

Насосные станции. В связи с тем что насосные станции являются потребителями-регуляторами электроэнергии, оптимизация длительных режимов энергосистем, в состав которых входят эти станции разного вида регулирования стока, имеет свои особенности.

Режим НС без регулирующего водохранилища или с водохранилищем краткосрочного регулирования учитывается в (11.2) в виде дополнительной нагрузки

![]() (11.6).

(11.6).

НС с водохранилищами длительного регулирования, а также станции, работающие по заданному графику расхода во времени, должны обеспечить их заполнение по критерию минимума потребления электроэнергии или по более общему критерию (11.1). Для учета НС в задаче долгосрочного планирования режимов необходим расчет их среднеинтервальных энергетических характеристик. Чем менее неравномерен режим расхода НС в течение суток (недели), тем меньше среднеинтервальная характеристика отличается от технологических.

ГАЭС краткосрочного регулирования. Учет этих станций в расчетах длительных режимов следует производить в виде разности значений энергии, потребленной Эзар и отданной Эразр системе в уравнении (11.2). Иными словами, ГАЭС дополнительно увеличивают расход энергии в расчетах длительных режимов энергосистемы при значительном увеличении ее надежности.

ГАЭС длительного регулирования и ГЭС-ГАЭС. Напоры этих станций могут значительно изменяться во времени; режим их работы учитывается условием (11.6).

Приливные электростанции. Поскольку эти станции имеют обычно краткосрочное регулирование, они учитываются в расчетах длительного режима энергосистемы как источники электроэнергии с заданным режимом выработки во времени.