В энергообъединениях практикуется многоуровневая система резервирования в зависимости от времени реализации резервных мощностей. Несколько упрощая, будем считать, что эта системная услуга может быть представлена в двух вариантах: оперативное резервирование в случае ожидаемого или несанкционированно возникшего дефицита мощности (например, во время пика суточного графика нагрузки), требующее для своей реализации от нескольких минут до нескольких часов, и аварийное резервирование в случае необходимости экстренной компенсации аварийно отключившейся мощности других станций.

Оперативное резервирование с привлечением гидроагрегатов ГАЭС используется при условии пуска гидроагрегатов в генераторный режим из остановленного состояния. Это штатный режим работы гидроагрегатов и отличается он от аналогичных режимов ГЭС большим числом пусков, связанных с тем, что ГАЭС располагается обычно в регионе преобладания тепловых электростанций с дефицитом маневренных мощностей.

В принципе, мощность может резервироваться и на тепловой станции, на которой может предусматриваться как холодный, так и горячий резерв. Однако временные характеристики использования резерва турбоагрегатов и гидроагрегатов ГАЭС несопоставимы.

Пуск резервного турбоагрегата из холодного состояния в зависимости от вида топлива, степени автоматизации и других условий может длиться от 16 до 28 ч. Иначе говоря, эти агрегаты в качестве оперативного резерва использоваться не могут и используются только в качестве долговременного планового резерва.

Более оперативно могут использоваться турбоагрегаты, находящиеся в горячем резерве, для чего на тепловых электростанциях используется либо режим продувки, либо режим скользящего давления. Оба режима очень неэкономичны и используются вынужденно при отсутствии других мобильных источников генерирующей мощности.

В случае применения режима продувки (турбоагрегат отключен от сети, но вращается за счет продувки турбины на пониженных параметрах пара) время, необходимое для включения в сеть, составляет примерно 30 мин.

В режиме скользящего давления снижаются производительность котла и давление пара, нагрузка турбогенератора соответственно уменьшается (до 40% и более номинальной мощности), но турбоагрегат включен в сеть и вращается синхронно с сетью. Но даже в этом режиме набор мощности требует значительного времени. Динамика турбоагрегатов такова, что даже при наличии горячего резерва скорость набора нагрузки составляет порядка 5% номинальной мощности в минуту. Иными словами, если турбоблок, имеющий номинальную мощность 200 МВт, в режиме скользящего давления разгружен до 100 МВт, то длительность увеличения его нагрузки до номинала (на 100 МВт) составляет не менее (100/5) 20 мин.

ГАЭС в этом отношении находится вне конкуренции. Длительность пуска обратимого гидроагрегата из холодного состояния вплоть до набора номинальной мощности 200 МВт составляет около 1 мин.

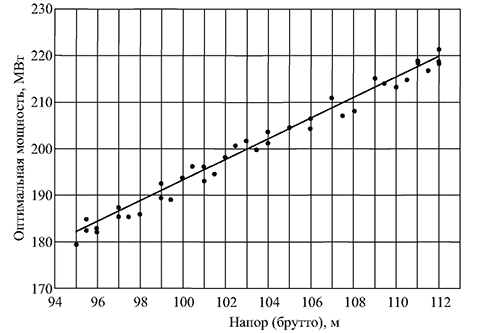

Рис. 3. График зависимости мощности гидроагрегатов Загорской ГАЭС от напора

При каждом пуске обратимого гидроагрегата ГАЭС в генераторный режим происходят потери воды, затрачиваемой на разворот агрегата и на время закрытия направляющего аппарата при останове. Поэтому нам представляется логичным, чтобы в структуру тарифа закладывалась не только плата за фактически поставленную на оптовый рынок электроэнергию, но и цена пуска холодного гидроагрегата.

Кроме того, с этой точки зрения представляет интерес работа обратимых гидроагрегатов ГАЭС в последние 1 - 1,5 ч работы в турбинном режиме при окончании сработки верхнего аккумулирующего бассейна, т.е. в зоне пониженного напора. Для обеспечения оптимальной работы агрегата, т.е. наименьшего расхода воды и максимального КПД, его мощность должна снижаться при соответствующем уменьшении напора (рис. 3). С другой стороны, интересы энергосистемы требуют неизменной и максимальной (номинальной) мощности электростанции во всем временном диапазоне ее работы в турбинном режиме. Однако удовлетворение режимных требований энергообъединения приводит к снижению КПД (до 2%) и увеличению расхода воды, т.е. работе гидроагрегатов в неэкономичном режиме и общему уменьшению выработки электроэнергии. Поэтому работа гидроагрегатов в неоптимальном режиме также должна компенсироваться.

Аварийное резервирование может потребоваться либо для сохранения устойчивости системных связей при возникновении в энергосистеме аварийной ситуации, либо для компенсации аварийно отключившейся генерирующей мощности. Фактически в том и другом случае конечной целью аварийного резервирования является обеспечение надежности электроснабжения конечных потребителей электроэнергии. Учитывая скорость протекания аварийных процессов, длительность ввода аварийного резерва должна быть достаточно малой и составлять не более нескольких секунд.

Этим условиям удовлетворяют только гидроагрегаты, и в том числе гидроагрегаты ГАЭС, которые вращаются на холостом ходу без включения в сеть. Длительность синхронизации, включения в сеть и набора нагрузки в этом случае составляет порядка 10 -20 с.

Понятно, что при работе гидроагрегата на холостом ходу сливается из верхнего аккумулирующего бассейна вода, на подъем которой была затрачена электроэнергия, при этом перспектива аварийного включения гидроагрегата является гипотетической. Однако этот недостаток горячего резервирования обратимых гидроагрегатов ГАЭС резко снизит свое значение при переходе электроэнергетики к реальным рыночным отношениям. Дело в том, что рыночные отношения в электроэнергетике предполагают ответственность не только потребителя (покупателя) электроэнергии за своевременную оплату полученной электроэнергии, но и ответственность поставщика электроэнергии за надежность ее поставки. По опыту промышленно развитых зарубежных стран, в которых действуют оптовые рынки электроэнергии и мощности (ОРЭМ), ответственность поставщика за несвоевременную поставку электроэнергии довольно жесткая. Так, в Великобритании и США введены в действие стандарты оперативных требований к надежности, при разработке которых уделено большое внимание экономическим аспектам надежности.

Недостаток резерва мощности в энергосистеме влечет за собой увеличение вероятности недоотпуска электроэнергии потребителям, сопровождающегося определенным ущербом. Для компенсации ущерба у потребителей, обусловленного аварийным недоотпуском электроэнергии, в Великобритании используются штрафные санкции, которые примерно в 40 раз превышают стоимость недопоставленной электроэнергии. Близкие значения штрафных санкций приняты и в США: стоимость недопоставленной электроэнергии в разных штатах в 30 - 40 раз превышает стоимость поставленной.

Из приведенных примеров очевидно, что при наличии столь жестких санкций за недостаточную надежность поставки электроэнергии предпочтительнее понести некоторый сравнительно небольшой ущерб от потерь воды при работе гидроагрегата на холостом ходу, чем нести значительно большие убытки в случае применения штрафных санкций.

Учитывая это обстоятельство, в энергообъединении Великобритании, например, один - два гидроагрегата из шести ГАЭС Динорвиг значительную часть времени находятся в режиме вращающегося резерва, т.е. работают на холостом ходу с возможностью набора номинальной нагрузки за 10 с.

Однако с точки зрения станции в этом случае работа гидроагрегата на холостом ходу приводит к недовыработке электроэнергии и соответствующему экономическому ущербу. Кроме того, вращающийся гидроагрегат снижает свой ресурс, на восстановление которого опять-таки требуется дополнительное финансирование. Поэтому по примеру стран, уже накопивших опыт организации оптового рынка электроэнергии и мощности, считаем целесообразным ввести в структуру тарифа цену работы агрегата на холостом ходу.

Работа гидроагрегатов в режиме синхронного компенсатора для Загорской ГАЭС составляет около 10 тыс. ч в год. При этом гидроагрегаты ГАЭС могут работать с реактивной нагрузкой от 110 Мвар (потребление) до 180 Мвар (выдача), потребляя из энергосистемы 11-13 МВт активной мощности.

Нетрудно подсчитать количество (и стоимость) активной электроэнергии, используемой в режиме синхронного компенсатора. Менее очевидна необходимость дополнительного расхода материально- технических и финансовых ресурсов, связанных с обеспечением режима синхронного компенсатора (восстановление ресурса гидроагрегата и его вспомогательных систем, расход электроэнергии на работу компрессоров и насосов и др.). В настоящее время эта системная услуга не только не оплачивается, но станция при ее оказании несет прямые убытки.