Винтовая обмотка

Винтовые обмотки применяют для обмотки НН, а иногда и СН у трансформаторов средних и больших мощностей. Они бывают одно-, двух- и четырехходовыми. Одноходовые винтовые обмотки применяют три 4—10 параллельных проводах, двухходовые — при 12—20 и четырехходовые — при 40 и более. Винтовые обмотки обычно применяют для напряжений до 35 кВ.

Рассмотрим изготовление одноходовой винтовой обмотки. Каждый диск этой обмотки состоит из одного витка, выполняемого из нескольких параллельных прямоугольных проводов, располагаемых плашмя. Провода, образующие виток, укладывают в радиальном направлении вплотную друг к другу. Винтовые обмотки наматывают на жестком бумажно-бакелитовом цилиндре в виде спирали с каналами между витками, которые создаются набором прокладок, располагаемых равномерно по окружности. Прокладки насаживают на продольные рейки, которые укладывают на предварительно размеченный цилиндр. Рейки образуют продольный канал между цилиндром и обмоткой. Таким образом, конструкция продольной изоляции и крепежных деталей у винтовой обмотки такая же, как и у непрерывной обмотки.

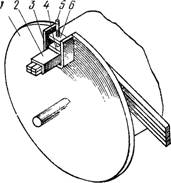

Витки одноходовой винтовой обмотки образуют винтовую поверхность, как в одноходовом винте. При ее намотке возникают значительные силы упругости, которые стремятся раскрутить витки. Поэтому начало обмотки зажимают в специальное приспособление, которое закрепляют на выступе универсального шаблона или упорном диске 1 (рис. 2) нераздвижного шаблона. Приспособление состоит из скобы 3, прижимной планки 4, нажимного винта 5 и планки 6 с резьбовым отверстием для нажимного винта.

Концы проводов предварительно выгибают под прямым углом и комплектуют так, как показано на рисунке. После выгиба и комплектовки восстанавливают изоляцию отдельных проводов, которая повредилась при их выгибе. Затем все концы проводов изолируют лакотканью, которую закрепляют тафтяной лентой. В процессе намотки ставят бандажи из киперной ленты (три-четыре по окружности), которые скрепляют начало обмотки с соседними дисками.

Рис. 2. Закрепление начала винтовой обмотки:

1 — упорный диск, 2 — скомплектованный изолированный конец катушки, 3 — скоба зажима, 4 — прижимная планка, 5 — нажимной винт, 6 — планка

При намотке одноходовой винтовой обмотки весь провод перематывают на отдельные барабаны по количеству параллельных проводов в витке. Барабаны устанавливают на специальной стойке один за другим. Зажим применяют такой же, какой показан на рис. , в, но без откидной планки 18.

Перед намоткой левой обмотки сдвигают все прокладки по рейкам влево, устанавливают на шаблон вплотную к правому диску опорное кольцо с вырезами для прохода конца обмотки и придвигают к нему прокладки, образующие канал между кольцом и первым витком. В винтовой обмотке винтовая поверхность первого крайнего витка должна быть ровной, поэтому высота набора прокладок по окружности будет разной. Эту высоту указывают для каждой отдельной рейки на чертеже обмотки в развернутом виде. Если высота набора прокладок превышает 20—25 мм, их скрепляют для устойчивости сегментами или электрокартонными шайбами. Сегменты имеют клиновые выступы для закрепления за рейки.

Намотав первый виток, придвигают к нему прокладки, образующие канал между первым и вторым витками, и наматывают второй виток с шагом, равным толщине провода плюс ширина канала между витками. После намотки второго витка накладывают симметрично по окоружности три-четыре общих бандажа из киперной ленты на оба витка и продолжают наматывать обмотку, разделяя витки прокладками. Намотку ведут до первой транспозиции параллельных проводов, которую выполняют для компенсации уравнительных токов.

В одноходовой винтовой обмотке выполняют общую и две групповые транспозиции проводов. С этой целью всю обмотку делят на четыре равные части и после намотки lU всех витков делают первую групповую транспозицию половинным числом проводов, образующих виток (рис. 3, Б). После намотки половины всех витков, т. е. на середине обмотки, делают общую транспозицию (рис. 3, А), при которой каждый провод в отдельности меняет свое место. Наконец, после намотки 3/4 всех витков делают вторую групповую транспозицию (рис. 3, Б) половинным числом проводов, образующих виток.

Каждая групповая транспозиция занимает три пролета (рис. 4, б), а общая — столько пролетов, сколько в витке параллельных проводов (рис. 4, а). Каждая транспозиция занимает по высоте обмотай место, равное осевому размеру провода плюс размер одного канала. Канал К по условиям выполнения транспозиции должен быть минимальным по высоте.

Групповую транспозицию выполняют следующим образом:

намечают место изгиба и делят всю группу параллельных проводов витка на две равные ветви при четном числе проводов или на две ветви, у которых в одной на один провод больше, при нечетном числе проводов;

выгибают каждый провод в отдельности в нижней ветви и изолируют провода все вместе одним слоем вполуперекрытие тафтяной лентой. На переход накладывают сверху электрокартонную коробочку, закрепляя ее лентой;

выгибают через две рейки каждый провод в отдельности в верхней ветви и изолируют провода все вместе так же, как и в нижней ветви. Сверху на переход накладывают электрокартонную коробочку, закрепляя ее лентой;

укладывают обе ветви одну на другую так, чтобы нижняя ветвь проводов перешла в верхнее положение, а верхняя — в нижнее. Расстояние между переходами оказывается при этом наполовину пустым, поэтому для закрепления свободно лежащих ветвей подкладывают два клина, набираемые из электрокартонных полос (рис. 2, б, поз. 2\ и 22): один клин под одну ветвь, а другой — под другую.

Рис. 3. Схема общей (Л) и групповой (Б) транспозиций в одноходовой винтовой обмотке

Чтобы продолжать намотку, необходимо в процессе первой групповой транспозиции переложить все провода в натяжном зажиме: они должны укладываться в витке в том порядке, какой они заняли после транспозиции.

При дальнейшей намотке витков их разделяют прокладками, образующими каналы между витками. Намотав половину всех витков, т. е. дойдя до середины обмотки, делают общую транспозицию (см. рис. 1, А).

Начало и конец общей транспозиции должны быть симметричными относительно ее середины.

Рис. 4. Конструктивное выполнение транспозиций параллельных проводов одноходовой винтовой обмотки:

а — общая транспозиция, б — групповая транспозиция; 1 — прессованные электрокартонные сегменты с клиновыми выступами для закрепления за рейки, 2\ и 22 — клинья из электрокартонных полос

Общую транспозицию выполняют следующим образом: выгибают верхний провод в том пролете, который указан на чертеже. Затем, идя последовательно сверху вниз, выгибают каждый следующий провод, смещая один переход от другого на одну рейку. Вся транспозиция займет, таким образом, столько пролетов между рейками, сколько параллельных проводов в витке;

места изгиба каждого перехода изолируют предварительно электрокартонной коробочкой, которую накладывают на провод сверху и закрепляют лентой;

в местах переходов подкладывают два клина, набираемых ступеньками из электрокартонных полос (рис. 43, а, поз. 2i и 22). Наибольшая высота каждого клина должна равняться радиальному размеру витка минус толщина одного провода. Эта высота уменьшается под каждым переходом на толщину одного провода и, таким образом, постепенно сходит на нет. Длина клина равняется длине части окружности, занимаемой переходами всех проводов.

В процессе изготовления общей транспозиции перекладывают снова все провода в натяжном зажиме так, чтобы они укладывались в витке в том порядке, какой они заняли после транспозиции.

После выполнения общей транспозиции продолжают наматывать витки до второй групповой транспозиции, которую выполняют так же, как первую.

На рис. 2 показано выполнение групповых и общей транспозиций для случая, когда виток винтовой одноходовой обмотки состоит из шести параллельных проводов.

Если число параллельных проводов в витке четное, то положение проводов после транспозиций будет аналогично этому. Если число параллельных проводов в витке нечетное и при выполнении первой групповой транспозиции ветвь, имеющая на один виток больше, шла сверху вниз, то при выполнении второй групповой транспозиции ветвь, имеющая на один виток больше, должна идти также сверху вниз. Переложив после второй групповой транспозиции провода в натяжном зажиме, продолжают дальше наматывать витки, до конца обмотки.

Для вывода конца обмотки надежно закрепляют бандажами из киперной ленты в трех-четырех местах последние два витка обмотки, в том числе один бандаж накладывают у выхода конца обмотки. Затем устанавливают струбцину, зажимая по столбу прокладок четыре последних витка, отмечают необходимую длину выводного конца обмотки, отрезают провода и выгибают их под прямым углом, комплектуя так же, как и у начала обмоток. Выводной конец изолируют лакотканью и закрепляют тафтяной лентой.