Тиристоры являются мощными управляемыми полупроводниковыми приборами, которые отличаются от транзисторов очень высокими значениями коэффициентов усиления управлеяющего сигнала (более 1000), а также большими значениями рабочих токов и напряжений.

Основным элементом тиристоров является кремниевый диск с электронным типом электропроводности, в котором специальными технологическими методами создается четырехслойная полупроводниковая структура типа р-пр-п. В результате получается монокристаллическая система с тремя р-п переходами П1, П2, ПЗ, включенными последовательно (рис. 7.а).

Крайние два слоя рх и п2 с припаянными к ним металлическими электродами являются соответственно анодом А и катодом К тиристора. К внутреннему слою р2 присоединяется управляющий электрод УЭ. Такую структуру, часто называемую вентильным элементом, монтируют в специальный корпус, имеющий внешние выводы от электродов. Для упрощения конструкции тиристора вывод от УЭ делают в сторону катода (рис. 7,в).

При включении тиристора в электрическую цепь с регулируемым источником постоянного напряжения (Уип (рис. 8,я), полярность которого можно изменять, связь между током, протекающим через тиристор в прямом и обратном направлениях, и напряжением между анодом и катодом отражает статическая вольт-амперная характеристика (рис. 8,6).

Если на электрод УЭ тиристора управляющий сигнал не подан (/у = 0), а напряжение Unp или UQgp между анодом и катодом не превышает определенного уровня (Unep или соответственно U„), то тиристор имеет большое сопротивление в прямом и обратном направлениях и ток через прибор практически не протекает. Действительно, если к аноду тиристора приложить отрицательное напряжение относительно катода, то к среднему переходу П2 (рис. 8,в) будет приложено прямое напряжение Unр, а к переходам П1 и ПЗ, соединенным последовательно, — обратное напряжение U0gp. В результате тиристор оказывается запертым.

Рис. 7. Управляемый кремниевый вентиль — тиристор: а — схема четырехслойной структуры; условные обозначения тиристоров различных типов: б — динистора, в — триодного, г — фототиристора и д — оптронного

Через него и во внешней цепи протекает небольшой обратный ток /0бр, что соответствует обратной ветви вольт-амперной характеристики тиристора, которая подобна ветви /обр = = П<У0бр) силового кремниевого диода (см. рис. 3,e). При подаче на анод тиристора положительного напряжения, не превышающего определенного уровня, например (7пр б < Unep (рис. 8,6), к переходам П1 и ПЗ прикладывается прямое напряжение, а к переходу П2 - обратное напряжение, но так как управляющий сигнал отсутствует, то вентиль остается в закрытом состоянии. В зтом случае через переход П2. а следовательно, и через тиристор проходит в прямом направлении небольшой ток утечки /ут.

Перевод тиристоре из "з а к р ы т о г о" состояния в "о т к р ы т о е" при положительном напряжении на аноде может быть осуществлен тремя способами: повышением приложенного напряжения вплоть до напряжения переключения - включение по аноду диодный тиристор.

Рис. 8. Вольт-амперные характеристики тиристоре:

в - схема для снятия характеристик; б - статические вольт-амперные характеристики; в — схематическое устройство тиристоре

2) размыканием анодной цепи или кратковременной подачей на вентиль обратного напряжения, получаемого от вспомогательного источника (обычно от предварительно заряженного конденсатора для выключения тиристора в цепях с питанием от источника постоянного напряжения). При этом начинается процесс рассасывания накопленных в полупроводниковой структуре зарядов (дырок и электронов), в процессе которого через тиристор протекает обратный ток, который после удаления зарядов уменьшается практически до нуля. Таким образом, получают принудительную (искусственную) коммутацию управляемых вентилей.

Восстановление запирающей способности тиристора происходит в течение 15-250 мкс в зависимости от типа вентиля ( v мощных приборов время выключения достигает 550 мкс), после этого вентиль снова может выдерживать без включения прямое напряжение.

Обратная ветвь вольт-амперной характеристики тиристора при разомкнутой цепи управляющего электрода ничем не отличается от аналогичной ветви силового диода и также характеризуется пробивным напряжением Un. Аналогично лавинным диодам выпускаются лавинные тиристоры, которые способны рассеивать большую, чем обычные управляемые вентили, мощность при протекании обратного тока. На рис. 8,6 показаны зависимости /обр = f{Ua&p): сплошной синей линией - для обычных тиристоров, пунктирной — для лавинных.

Влияние температуры на обратную ветвь вольт-амперной характеристики и на участок прямой ветви в проводящем состоянии тиристора такое же, как и для неуправляемого вентиля, т.е. с ростом температуры р-/?структуры значения Un и /обр увеличиваются, а Д(Упр — уменьшается. На участке прямой ветви, соответствующем закрытому состоянию тиристора, величина Unep тах может для одних типов тиристоров уменьшаться, для других — увеличиваться.

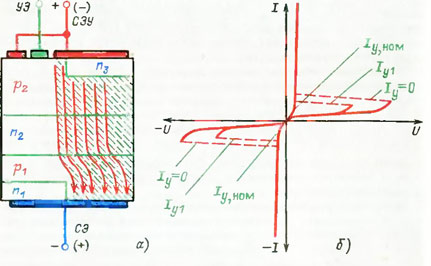

Тиристор с четырехслойной р-/>p-n-структурой, как и диод, обладает односторонней проводимостью. Для электрических цепей переменного тока разработаны специальные приборы — симметричные тиристоры (симисторы), которые имеют: пять чередующихся слоев с проводимостями р- и о-типов (рис. 9,а), два внешних силовых электрода СЭ и СЭУ и один управляющий электрод УЭ, который расположен'в центре, а верхние металлические контакты левой и правой частей электрически связаны.

В такой структуре как при одной, так и при другой полярности приложенного напряжения выполняются условия для пропускания рабочего тока в прямом и обратном направлениях, если на электрод УЭ подавать положительный относительно электрода СЭУ управляющий импульс. Если при этом на электрод СЭУ подано положительное относительно электрода СЭ напряжение, то проводит ток правая половина структуры (pi-n2-p2-n3), если отрицательное, то в проводящее состояние переключится структура его левой части {ni-Pi-Пг-Рг) • На рис. 9,6 показаны вольт-амперные характеристики симистора при различных значениях тока управления.

Для отпирания тиристора на его управляющий электрод нужно подать от источника управления сигнал определенных амплитуды, длительности и полярности. При этом амплитуда и длительность сигнала управления должны соответствовать вольт-амперным характеристикам управляющего электрода тиристора /у = f (t/y) (рис. 10). Кривая 1 соответствует прибору с максимальным входным сопротивлением (/7уЭшах) при максимально допустимой температуре структуры, а кривая 2— прибору с минимальным входным сопротивлением (ЯуЭт/л) ПРИ минимально возможной в условиях эксплуатации температуре.

Сверху и справа диаграмма управления ограничивается прямыми 3 и 4, соответствующими предельно допустимым значениям напряжения управления Uy тах и тока /у тах на управляющем электроде (в зависимости от температуры структуры). В левом углу диаграммы указывают область (на рис. 10 она заштрихована), которая ограничена минимальными значениями тока /у m/л и напряжения ml-n, необходимыми для надежного отпирания любого тиристора данного типа независимо от разброса параметров цепи управления. На диаграмме также приводятся кривые допустимой мощности потерь ДРуэ, выделяющихся на управляющем электроде, для различных значений длительности управляющих сигналов (кривая 5 соответствует импульсному управлению, кривая 5' — отпиранию тиристоров постоянным током).

Рис. 9. Полупроводниковая структура симистора (а) и вольт-амперные характеристики (б)

Область, заключенная между заштрихованной зоной, предельными вольт-амперными характеристиками 1 и 2. линиями предельно допустимых значений напряжения и тока управления и кривой 5. является областью гарантированного включения тиристора.

Нагрузочная характеристика источника управляющего сигнала (Яу>с = Uy/ly) должна пересекать входную вольт-амперную характеристику данного тиристора в области гарантированного включения.

Большинство типов тиристоров отечественного производства включается токами 200-400 мА при напряжении на управляющем электроде не более 8 В. Длительность отпирающего импульса зависит от вида нагрузки: при активной нагрузке она должна быть не менее 10-15 мкс, при индуктивной нагрузке требуется более широкий импульс. Для четкого включения тиристоров, уменьшения потерь мощности на Переходе УЭ-К при включении, а также для уменьшения разброса значений времени включения приборов при групповом соединении вентилей управляющие импульсы должны иметь крутой передний фронт — не менее 1 А/мкс.

Основные параметры тиристоров. Часть параметров, которыми характеризуются мощные тиристоры, аналогична параметрам, указанным выше для силовых диодов.

Рис. 10. Характеристики цепи управления тиристора

Кроме того, в технических условиях обычно указываются:

динамические параметры, характеризующие условия эксплуатации тиристоров в схемах преобразователей: время включения Гвкл, мкс — это время от момента подачи управляющего импульса до момента снижения прямого напряжения на тиристоре до 10% начального значения при работе на активную нагрузку; время выключения (восстановления запирающей способности) ГВыкл> мкс; критическая скорость нарастания прямого напряжения (Aunp/At). В/мкс - максимально допустимое значение скорости нарастания прямого напряжения при разомкнутой цепи управления (при превышении этого значения происходит самопроизвольное включение тиристора); ток удержания /удерж- А — минимальный прямой ток, протекающий через тиристор при разомкнутой цепи управляющего электрода, при котором прибор еще находится в открытом состоянии; ток утечки /ут, А — ток, протекающий через тиристор с разомкнутой цепью управляющего электрода при приложении к нему напряжения в прямом направлении;

параметры цели управления (катод — управляющий электрод), характеризующие переход тиристора из закрытого состояния в открытое: отпирающий ток управления /у, мА — наименьшее значение тока управления, необходимое для переключения прибора.

Большинство указанных параметров силовых вентилей обычно приводится в техническом паспорте на прибор, а более подробная информация о параметрах, характеристиках и эксплуатационных свойствах — в технических условиях на прибор.