Независимо от того, как развивается вначале разряд, на последней стадии образуются такие же каналы разряда в картоне, как и при импульсном напряжении. След пробоя обычно находится на расстоянии нескольких миллиметров от конца стержня.

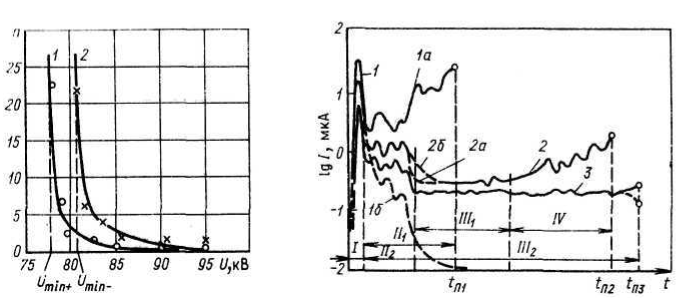

Рис. 1. Зависимость между числом приложений п и максимальным значением U импульсов, приводящих к пробою для картона толщиной 1 мм (интервал между импульсами 10 с):

1 - положительная полярность; 2 - отрицательная полярность; Umin - минимальное пробивное напряжение

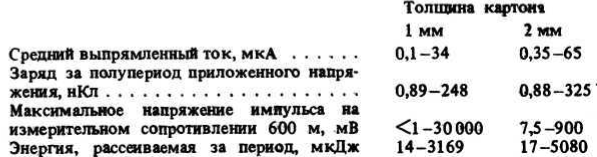

Рис. 2. Измерение среднего выпрямленного тока ЧРI во времени t при переменном напряжении с неизменным действующим значением Un:

, 2, 3 - токи при напряжениях Uп1>Un2>Uп3 соответственно; I-IV - типичные фазы развития ЧР; fп - время до пробоя

Измеренные различными приборами характеристики ЧР менялись в широких пределах. Параметры ЧР следующие:

Некоторые опыты для сравнения были проделаны при замене стержневого электрода плоским электродом с закругленными краями. Как и следовало ожидать, предварительные заряды в масле полностью отсутствовали, интенсивность ЧР была ниже и постоянной, импульсы ЧР появлялись в области перехода через нуль испытательного напряжения, т. е. ЧР происходили только внутри картона. Срок службы листов (до пробоя) по сравнению с моделью со стержневым электродом при том же напряжении существенно вырос.

В заключение можно указать, что при переменном напряжении масло способствует пробою картона, поскольку первые ЧР возникают в нем и, достигая поверхности картона, местами разрушают ее, способствуя возникновению ЧР внутри картона. Описанный механизм справедлив, если приложенное напряжение не выше пробивного напряжения картона (последнее определялось при плавном подъеме напряжения со скоростью около 1 кВ/с). Если напряжения выше упомянутого, предразрядное время становится очень малым и, вероятно, сильные ЧР внутри картона (аналогично как при импульсном напряжении) возникают сразу после подачи испытательного напряжения. Последний случай, однако, не имеет практического значения.

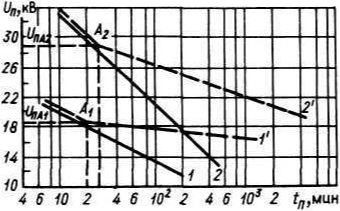

Вольт-секундная характеристика. Как известно, зависимость срока службы изоляции (времени выдержки до пробоя) fn от приложенного переменного напряжения с неизменным за время выдержки действующим значением Un можно описать экспонентой:

![]()

где t0 и U0 - константы, зависящие не только от характеристик электроизоляционных материалов и параметров электрического поля, но и от внутреннего сопротивления источника испытательного напряжения. На полулогарифмической сетке (рис. 3) эти зависимости изображаются отрезками прямых линий, причем в точках А1 и А2 зависимости для разных сопротивлений источника расходятся. Источник с большим внутренним сопротивлением применялся в установке, где напряжение прикладывалось одновременно к 10 параллельно подключенным моделям. Видно, что для напряжений, меньших , с ростом сопротивления источника возрастает время выдержки до пробоя.

Рис. 3. Зависимость между испытательным переменным действующим напряжением Un и временем выдержки до пробоя tп:

1,2- для картона толщиной 1 и 2 мм соответственно, при источнике напряжения с низким внутренним сопротивлением; 1,2— для картона толщиной 1 и 2 мм соответственно при источнике с высоким сопротивлением

Это может быть объяснено механизмом развития разряда. При более низких напряжениях (меньших UпА) время выдержки зависит от скорости разрушения поверхности картона разрядами. Здесь имеется и тепловое разрушение, интенсивность которого зависит от поступающей энергии, т. е. и от сопротивления источнику. При напряжениях, превышающих Uп/1, воздействие разрядов имеет только электрическую природу и определяется энергией электрического поля, созданного в модели.

Выводы.

Приведенные результаты исследований показывают, что масло, в которое погружен картон, в общем случае неблагоприятно отражается на электрической прочности листов картона. При импульсных напряжениях масло не влияет на механизм пробоя твердого диэлектрика (а при низких напряжениях даже препятствует развитию заметных разрядов в нем), но при переменном напряжении, относительно невысоком, способствует возникновению сильных предварительных разрядов, повреждающих поверхность картона и ведущих к пробою. С учетом этого следует избегать в конструкциях электрооборудования вблизи твердой изоляции металлических частей с малым радиусом закругления, которые могут приводить к высокой напряженности электрического поля и возникновению опасных ЧР (в зависимости от сопротивления эквивалентного источника напряжения в данной точке). Поверхность картона должна обладать высокой стойкостью к воздействию ЧР; это необходимо учитывать при изготовлении картона так же, как требования к механическим характеристикам поверхности.

Можно также отметить, что кратковременные импульсные напряжения, относительно небольшие, неопасны для изоляции, тогда как переменные напряжения, если они превышают напряжение начала поверхностных ЧР, опасны. В местах касания острых электродов поверхностные ЧР могут иметь небольшую интенсивность, но начавшись, могут вызвать непрерывное разрушение изоляции и, наконец, пробой.

Связь между энергией ЧР и разрушением целлюлозно-масляной изоляции

УЖ 621.315,614.6.004.2

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭНЕРГИЕЙ ЧР И РАЗРУШЕНИЕМ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-МАСЛЯНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Виаль, Пойтевин, Фаллу, Морель (Франция), Ваккианти, Яков, Цесари, Серена (Италия)1

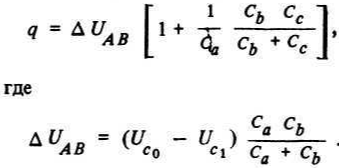

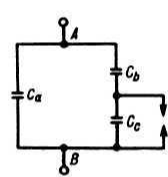

Испытания с измерением ЧР нашли широкое применение при оценке электроизоляционных материалов и систем изоляции, а также для контроля качества изоляции различного электрооборудования. Однако используемая обычно для количественной оценки интенсивности ЧР величина - кажущийся заряд - дает мало информации о повреждающем действии ЧР, поскольку отражает следствие ЧР — импульс напряжения, прикладываемый к выводам испытуемого объекта, а не характеристику собственно ЧР. Другими словами, предполагается, что только ЧР, вызывающие одинаковый импульс, равноценны. Это положение неверно, что можно пояснить с помощью классической схемы замещения ЧР (рис. 1).

Обозначая Ua0, Ub0, Uc0 и Ua1, Vb1, Uc1 напряжения на емкостях схемы Са, Сb, Сс соответственно непосредственно до и после погасания ЧР, получаем кажущийся заряд, измеренный на выводах А и В:

(1)

(1)

Поскольку Сb<<Са, то ΔUAB и q пропорциональны Сb, и, значит, заряды, вызываемые физически идентичными ЧР, имеют значения, обратно пропорциональные напряжению, на которое спроектирована изоляция.

Уровень кажущихся зарядов не связан непосредственно с электрическим зарядом Q, реально проходящим по пути разряда, и общим количеством энергии, выделяющейся при ЧР:

![]() (2)

(2)

1 F. Viale, J. Poittevin, B. Fallou, J. F. Morel, R. Buccianti, S. Yakov, S. Cesari, Е. Sеrеnа. Study of a correlation between energy of partial discharges and degradation of paper-oil insulation. Доклад 15-12 на сессии СИГРЭ 1982 г. Сокр. пер. с англ. В. М. Погостина.

Учитывая слабые стороны оценки по кажущемуся заряду, желательно найти другую величину, описывающую интенсивность ЧР в связи с разрушениями, вызываемыми в изоляции. Наиболее подходящей величиной представляется энергия разряда. Энергия может быть определена исходя из параметров, измеряемых на выводах испытуемого объекта.

Рис. 1. Схема замещения ЧР

Работа была направлена на разработку методов и приборов для измерения энергии ЧР в простых системах электродов и изучение разрушения изоляции. Для количественного анализа продуктов разрушения использовался хроматографический анализ газов.

В работе, руководимой РГ 15-01 СИГРЭ, участвовали две французские и одна итальянская лаборатории.

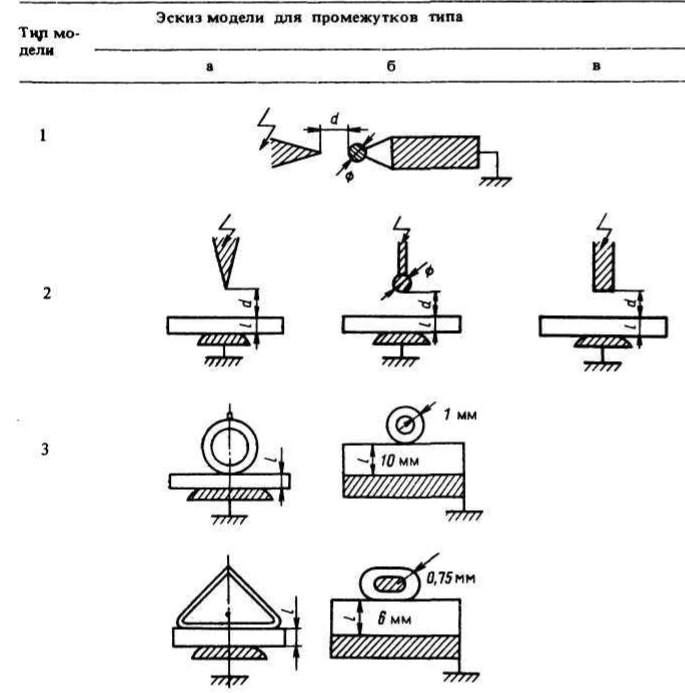

Таблица I. Характеристики испытанных моделей

Измерение энергии ЧР.

Простейшим методом является измерение энергии, поступившей от источника напряжения к испытуемому объекту при возникновении ЧР за время Т, в течение которого произошло N разрядов с кажущимся зарядом q при мгновенном значении приложенного напряжения U в момент ЧР:

Следует отметить, что произведение Uiqi не равно энергии i-го ЧР, поскольку включает в себя также изменение электрической энергии, запасенной в испытуемом объекте (разницу между энергиями в момент непосредственно перед ЧР и в момент сразу после восстановления напряжения) . Однако сумма всех таких произведений равна энергии всех ЧР. Действительно, если энергия, выделяемая ЧР, непрерывно растет с ростом числа разрядов, то изменение электрической энергии за время испытания должно быть ограничено.

Следовательно, если длительность испытания и количество ЧР достаточно велики, то можно пренебречь составляющей от электрической энергии емкости объекта в общей энергии, поступившей к выводам объекта.

Таким образом, в данной работе исходили из того, что суммарная энергия, поступившая от источника, состоит из двух составляющих: кумулятивно нарастающей энергии разрядов и изменения электрической энергии в емкости объекта за все время испытания. Энергией диэлектрических потерь, связанной с переходными токами, возникающими при перераспределении зарядов в изоляции, в случае целлюлозно-масляной изоляции можно пренебречь.

Для измерения энергии ЧР различными лабораториями использовались разные устройства.

В измерительной схеме лаборатории А [1] основную часть составлял аналоговый умножитель, подсчитывающий произведение Uiqi связанный с интегратором, суммирующим эти произведения за выбранное время Т. Значение Ui измерялось с помощью емкостного делителя, подключенного к объекту, значение qi получалось от дополнительного интегратора, подсоединенного к выходу обычного измерителя кажущихся зарядов.

В схеме лаборатории В [2] входные сигналы, пропорциональные Ui и и qi, преобразовывались в сигнал, пропорциональный среднему значению энергии в данный момент, т. е. мощности ЧР. Интегрирование этого сигнала давало энергию, поступившую от источника за любой выбранный интервал времени.

В лаборатории С не собиралось специальное устройство, а использовался коррелятор для получения функции взаимосвязи сигналов UA и UB:

![]()

(4)

где UA и UB - сигналы, пропорциональные кажущемуся заряду и напряжению соответственно.

Каждое устройство имело свои ограничения по разрешающей способности (10 мкс для А и В и 140 мкс для С) и динамическим характеристикам, а также по диапазону амплитуд импульсов, которые могли обрабатываться одновременно без переключения диапазона усиления.

Испытуемые модели и методика. Все модели трех лабораторий характеризовались одинаковым видом ЧР в масляном промежутке. Их можно подразделить на три типа, показанные в табл. 1.

В моделях типа 1 ЧР происходили между двумя неизолированными электродами: иглой и малым шаром с плавающим потенциалом. В моделях типа 2 в разрядном промежутке помещался барьер из электрокартона. В моделях типа 3 применялся электрод с высоким потенциалом, изолированный бумагой, касающийся картонного барьера, так что ЧР воздействовали на две поверхности изоляции.

Модели после вакуумной сушки и пропитки помещались в прозрачный бак, заполненный дегазированным трансформаторным маслом.

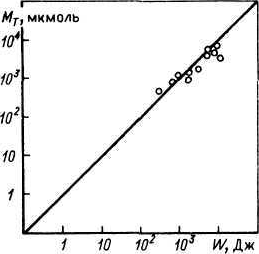

Рис. 2 Зависимость общего количества образовавшихся газов Мт от суммарной энергии ЧР W для моделей типов 1 и 2

Газы, растворенные в масле, определялись хроматографическим анализом до и после испытаний. Перед взятием проб для анализа газов масло тщательно перемешивали с помощью малых насосов до полного растворения пузырьков газов и равномерного распределения их концентрации (что проверялось последовательными анализами).

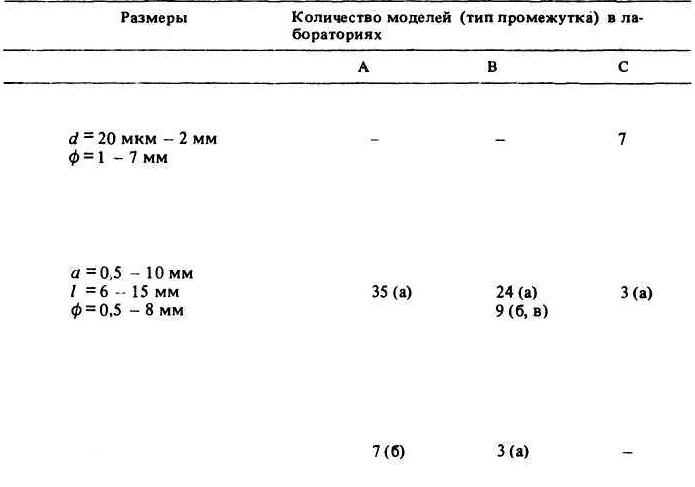

Результаты испытаний моделей типов 1 и 2 приведены на рис. 2, где точками показаны результаты всех трех лабораторий. Обработка результатов методом наименьших квадратов дала зависимость количества газов Μ1 от энергии W вида Μ1= при значениях b = 0,98 и а = 0,985, т. е. почти линейную зависимость. Примечательно, что на эту зависимость не влияют конструкция и размеры моделей, так же как и разница в характеристиках ЧР (табл. 2). Это было проверено в широком диапазоне изменения параметров: энергия от 1 до 105 Дж, длительность испытаний от 5 мин до 10 сут и число разрядов от 104 до 106.

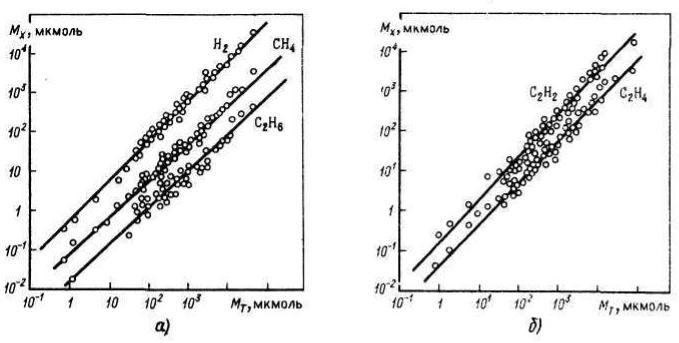

На рис. 3. показаны количества отдельных газов Мх в зависимости от общего количества газов Мт. Обработка результатов опять дала уравнения регрессии вида![]() с разными значениями постоянных для различных газов.

с разными значениями постоянных для различных газов.

Результаты для моделей типа 3 показаны на рис. 4. В этих моделях ЧР происходили в масляном промежутке в пространстве между бумажной изоляцией электрода и листом электрокартона, на котором лежал этот электрод. Малое количество точек не позволило сделать надежный статистический анализ, и кривая, нанесенная на рис. 4, представляет собой линию регрессии для моделей типа 1 и 2.

Таблица 2. Характеристики ЧР при испытаниях

Примечание. Т- длительность испытания; N — суммарное количество разрядов; Nc- количество разрядов за период напряжения; W- суммарная энергия; Мт- общее количество газа; wj=E/N - средняя энергия разряда; mi=MT/N - среднее количество газа от одного ЧР; ws- мощность ЧР; ms- количество газа в секунду.

Видно, что совпадение результатов хорошее.

Обсуждение результатов.

Важным выводом из полученных данных является наличие явной зависимости между энергией ЧР и количеством продуктов разложения при любых формах электродов, размерах и параметрах ЧР (частоте следования и энергии отдельных ЧР).

Это, видимо, отражает общий физический характер рассматриваемых ЧР, происходящих всегда в масляном промежутке, что подтверждается результатами, приведенными на рис. 4, — неизмененным соотношением количества отдельных газов. Отношения количеств газов С2Н2/С2Н4, СН4/Н2 и С2Н4/С2Н6 получилось близкими к тем, которые, согласно Публикации 599МЭК [3], соответствуют разложению масла. Таким образом, можно считать, что определенное соотношение между энергией и количеством образовавшихся газов является характерной особенностью ЧР в масле.

Более сложной представляется оценка разрушений в целлюлозных материалах. Образовавшиеся газы содержат, правда, в малом количестве, окислы углерода, в основном окись углерода, которая обычно свидетельствует о химическом разрушении. Но при принятых условиях испытания заметное количество окиси углерода может выделиться при разложении лишь масла. Поэтому содержание окиси углерода в зависимости от общего количества газа, т.е. от энергии, не может быть использовано как показатель разрушения целлюлозных материалов.

Рис. 3. Зависимость между количествами отдельных газов Мх и общим количеством газов Мт для моделей 1 (а) и 2 (б)

Рис. 4. Зависимость общего количества газов М- от суммарной энергии ЧР W для моделей типа 3

88

Однако на моделях типа 2 была получена некоторая информация о степени и характере разрушения целлюлозы. В этих моделях наиболее заметным проявлением действия ЧР было наличие механических разрывов волокон целлюлозы, сопровождавшееся незначительным обугливанием. Это приводило к образованию полостей примерно конической или цилиндрической формы на той поверхности картона, которая подвергалась действию ЧР. Была построена зависимость объема полостей от энергии ЧР. Несмотря на довольно большой разброс данных из-за грубой оценки объема, выявилась тенденция почти линейного увеличения объема разрушенной целлюлозы с ростом энергии.

Выводы. Энергия, рассеиваемая ЧР, является их существенной характеристикой и может быть оценена по значению ΣUi, как показано выше.

Как показал опыт работы трех лабораторий, это значение может быть измерено без особых затруднений.

Имеется зависимость между энергией ЧР и разрушениями, вызванными ими в бумажно-масляной изоляции, которая для исследованных конфигураций электродов практически линейна в широком диапазоне изменения энергия ЧР. Эта зависимость характерна для разрядов в масле. Однако для распространения полученных выводов на другие виды ЧР, например разряды внутри или по поверхности твердой изоляции, необходимы дополнительные исследования.

Следует отметить, что надежнее измерения энергии ЧР могут быть сделаны в случае, когда испытуемый объект имеет чисто емкостные характеристики. В случае обмоток, например, могут возникнуть искажения за счет отражений и колебаний при прохождении импульсов ЧР; имеются и проблемы, связанные с чувствительностью измерений, в случае большой емкости объекта. Для решения этих проблем также необходимы исследования.

Список литературы

- CBrambilla, F.Forlivesti, PJMenga,С. Mirra. An Instrument for measuring energy related to partial discharges in insulation systems. Alta Frequents, N 5, Vol. XIJ1I, 1974, p. 243.

- F. Viale, J. F. Mopel. On the relation between lhe partial discharges energy end the evolved gases in transformer oil. - Proceedings of CIGRF. SC 15 Colloqulm "Insulating testing to assure reliable service", November 1979.

- Publication IEC 599, 1978. "Interpretation of lhe analysis of gases In transformers and other oil-filled electrical equipment in service''.