Рассмотрим более подробно ряд технических проблем, с которыми пришлось столкнуться при создании АСУЭ на действующей ТЭС. Проблемы условно можно разделить на две группы:

проблемы, связанные с организацией правильного учета электрической энергии;

проблемы, связанные с автоматизацией учета электрической энергии.

К проблемам, связанным с организацией правильного учета электрической энергии, относятся:

- ЭСЧ подключаются к трансформаторам тока (ТТ) и трансформаторам напряжения (ТН), установленным в определенных традиционных местах силовой схемы электрических соединений электротехнического оборудования. Обычно ТТ установлены в баках масляных выключателей (МВ) отходящих линий электропередачи ОРУ 110, 220 кВ, в баках силовых трансформаторов, в ячейках присоединений КРУ 6 кВ или ГРУ 10 кВ. ТН подключены непосредственно к сборным шинам КРУ 6 кВ, ГРУ 10 кВ, ОРУ 110, 220 кВ. Как показал анализ, в этом случае создать энергоучет в соответствии с требованиями типовой инструкции по учету электрической энергии [1] не всегда возможно.

Пример 1 . Рассмотрим схему энергоучета ГРУ 10 кВ (рис. 1). В этой схеме токовые цепи ЭСЧ подключены к ТТ, установленным на отходящих кабельных линиях потребителей за МВ. Цепи напряжения ЭСЧ подключаются к цепям ТН, которые подключены к сборным шинам \А, 1 Б, 2А, 2Б ГРУ 10 кВ. При таком подключении ЭСЧ потери энергии в групповых токоограничивающих реакторах (ТР) не фиксируются. Согласно требованиям типовой инструкции по учету электрической энергии [1] потери в ТР должны быть отнесены к станционным потерям, а не к энергии, отдаваемой потребителям. Выделить эти потери можно только в том случае, если установить ТН непосредственно за каждым групповым ТР и его цепи напряжения подключить к существующим ЭСЧ, а в силовой цепи до группового ТР установить трансформаторы тока ТТ1, к вторичным цепям которых подключить дополнительно установленный ЭСЧ (рис. 2, пунктирные линии); цепи напряжения ЭСЧ подключаются к существующим ТН-1А, -1Б, -2А, -2Б. Реализовать на практике это возможно только в том случае, если ГРУ 10 кВ подвергнуть существенной реконструкции.

Следует также обратить внимание на зависимость алгоритма учета электроэнергии от того, в каком состоянии находится схема электрических соединений силового оборудования (в нормальном или ремонтном состоянии).

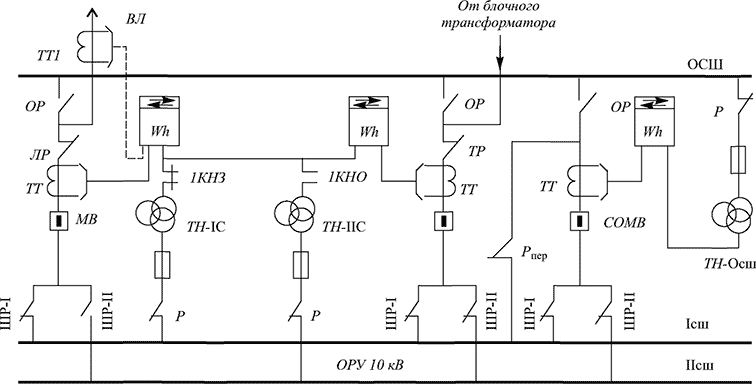

Рис. 2. Схема подключения ЭСЧ потребителей ОРУ 220 кВ:

I сш, II сш - рабочие сборные системы шин; Осш - обходная система шин; ОР - обходной разъединитель; ЛР - линейный разъединитель; ТР - трансформаторный разъединитель; МВ - масляный выключатель; TT - трансформаторы тока, встроенные в бак MB; ТТ1 - трансформаторы тока, дополнительно устанавливаемые на линиях; ШР-1, ШР-П - шинные разъединители 1сш и 2сш; Wh - электросчетчики, подключенные к ТТ; П- предохранители; ТН-1С, ТН-ПС, TН-Осш - трансформаторы напряжения соответственно на сборных шинах 1сш, 2сш, Осш ; Р - разъединитель ΤΗ ; 1КНО, 1КНЗ - контакты промежуточного реле; COMB - совмещенный обходной МВ; Рпер - разъединитель перемычки; ВЛ- линия электропередачи

При нормальной схеме электрических соединений секционный выключатель МВ-921 отключен. При подсчете баланса электрической энергии на шинах ГРУ 10 кВ необходимо правильно учесть потери энергии в групповых токоограничивающих реакторах (ТР) при их общем числе 25 шт. В случае вывода в ремонт автотрансформатора АТ-91 или АТ-92 включается в работу МВ-921 и в результате перетока энергии по секционному токоограничивающему реактору (СР) возникают дополнительные потери электроэнергии. Основную часть небаланса электроэнергии на шинах ГРУ 10 кВ будут составлять потери электроэнергии в СР и ТР,

Пример 2. Рассмотрим схему энергоучета на открытых распределительных устройствах (ОРУ) на напряжение 110, 220 кВ с двумя системами сборных шин и третьей обходной (рис. 2). Значительная часть отечественных ТЭС имеет такие схемы ОРУ. Для схем ОРУ 110 кВ характерно наличие обходного МВ (ОМВ), через который ВЛ подключается к рабочим шинам, например, при ремонте ее МВ. Для схем ОРУ 220 кВ характерно наличие совмещенного обходного MB (COMB), выполняющего при необходимости функцию либо шиносоединительного между сборными системами шин 1сш и Псш (при включенном разъединителе перемычки Рпер), либо функцию ОМВ (при отключенном разъединителе перемычки Рпер). В таких схемах ОРУ при создании АСУЭ подключение ЭСЧ осуществлялось к существующим ТТ, традиционно установленным в баках МВ, и к ТН, подключенным к сборным шинам. При таком подключении ЭСЧ обеспечивается правильный энергоучет с помощью АСУЭ только для нормальной схемы электрических соединений ОРУ, т.е., когда каждая ВЛ или блочный трансформатор подключены к сборным шинам фиксированно через свои МВ. При выводе в ремонт МВ ВЛ последняя запитывается через COMB. С момента отключения МВ ВЛ показания ее ЭСЧ остаются неизменными, если нет “самохода”. Показания реверсивного ЭСЧ COMB (ОМВ) будут изменяться при приеме или отдаче электроэнергии по ВЛ, т.е. показания ЭСЧ COMB должны быть отнесены к показаниям ЭСЧ ВЛ. Традиционно оперативный персонал при выполнении переключений фиксирует записью в журнале с точностью до минут момент включения ВЛ и показания ее ЭСЧ, а также момент включения COMB и показание его ЭСЧ. Информация передается в группу учета для коррекции исходных данных АСУЭ. Из четырех ВЛ ОРУ 220 кВ каждая в среднем 1 раз в два года работает через COMB в течение одного или 30 дней. За последние 5 лет был один случай, когда оперативный персонал не зафиксировал показания ЭСЧ COMB при переводе В Л на COMB. Из изложенного видно, что существующая АСУЭ не позволяет автоматически учитывать электроэнергию для такого режима, как работа ВЛ через COMB.

В этом случае может быть несколько решений:

- согласиться с тем, что существующая АСУЭ автоматически учет электроэнергии осуществляет только для нормальной схемы электрических соединений ОРУ 110, 220 кВ. Нормальное состояние схемы электрических соединений ОРУ 110,220 кВ составляет большую часть времени года. При ремонтном варианте, когда осуществляется перевод любой ВЛ на работу через COMB, продолжать запись показаний ЭСЧ ручным способом, но с обязательным дублированием записи показаний вторым лицом из числа оперативного персонала с последующей корректировкой данных АСУЭ. Даже при таком варианте остается возможность ошибки, связанной с субъективизмом поведения человека;

- работа АСУЭ полностью в автоматическом режиме возможна только при условии, если правильно организовать на ВЛ энергоучет, не зависящий от состояния электрических соединений схемы ОРУ в нормальном или ремонтном вариантах. Это возможно только при установке дополнительных трансформаторов тока ТТ1 непосредственно на ВЛ (рис. 2) и подключении к ним ЭСЧ. Технико-экономическое обоснование принятия такого решения требует тщательной проработки. Для действующей ТЭС этот вариант реализуем только при больших затратах на реконструкцию ОРУ 110, 220 кВ;

- использовать уже существующую на ТЭС информацию телесигнализации о положении МВ (отключен, включен) для создания максимально автоматизированного режима работы АСУЭ. Эта информация формируется с помощью блок-контактов МВ. Специалисты автоматизированных систем управления предлагают состояние положения МВ контролировать по наличию тока в ВЛ (есть ток - МВ включен, нет тока - МВ отключен). Оценка состояния МВ по значению тока также не обеспечивает 100%-ной достоверности. Контроль тока ВЛ осуществляется по схеме ТТ, измерительный преобразователь тока (ИПТ) с унифицированным выходом 0 - 5 (4 - 20) мА, линия связи, электроизмерительный прибор (или устройство телемеханики). В такой последовательной цепи выход из строя ТТ, ИПТ, линии связи будет воспринят как отсутствие тока в ВЛ. Ток по ВЛ также не будет протекать, когда в режиме холостого хода МВ на одном конце ВЛ на ТЭС может быть включен, а другом конце ВЛ у потребителя МВ отключен. Поэтому информация будет более достоверной, если контролировать состояние МВ одновременно как по току, так и по положению их блок-контактов. Учет существующих сигналов телесигнализации по положению МВ позволит также для АСУЭ, основанных на использовании числоимпульсной технологии, выявлять:

“самоход” ЭСЧ (МВ отключен, а показания ЭСЧ изменяются) и время, в течение которого последний был;

неисправность ЭСЧ, обрыв линии связи (МВ включен, а показания ЭСЧ не изменяются).

Однако наличие информации только о состоянии МВ ВЛ недостаточно, чтобы АСУЭ работала в полностью автоматическом режиме. Для полной автоматизации необходимо иметь информацию о положении обходных разъединителей (ОР) и тогда при создании соответствующего алгоритма расчета показания ЭСЧ COMB будут отнесены к показаниям ЭСЧ ВЛ, без участия человека. Не будет информации о положении ОР - не будет возможности автоматизировать энергоучет. Мнение специалистов, эксплуатирующих ОР типа РЛНД-15- 220/1000, по вопросу использования их блок-контактов в схемах телесигнализации разделилось: одни считают, что это ненадежный узел, другие отрицают мнение первых. Требуется проведение работ по повышению надежной работы блок-контактов ОР.

Из вышеизложенного следует, что выполнить пункт 9.5 Типовой инструкции по учету электроэнергии, согласно которому АСУЭ должна выполнять заданные функции при нормальных, аварийных и послеаварийных режимах работы силовой схемы ТЭС, невозможно. Это потребует весьма больших затрат на реконструкцию ТЭС.

- На ВЛ ОРУ 110, 220 кВ в цепях измерений ЭСЧ установлены промежуточные ТТ, класс точности которых не соответствует 0,5. Согласно требованиям пункта 1.5.18 ПУЭ установка промежуточных ТТ для включения расчетных ЭСЧ запрещается.

- Устранить возможность несанкционированного доступа к цепям измерения ЭСЧ на действующей ТЭС нельзя. Доступ к цепям измерения ЭСЧ будет всегда на испытательных клеммах в панелях вторичной коммутации.

- Отсутствует методика поверки ТТ и ТН в условиях эксплуатации, а методика, изложенная в ГОСТ 8.216-76, ГОСТ 8.217-87, не реализуема на действующей ТЭС.

- Анализ мест учета ранее установленных ЭСЧ и режимов работы силового оборудования показал, что для обеспечения правильного энергоучета требуется установка ЭСЧ на стороне высокого напряжения всех блочных трансформаторов, для трансформаторов собственных нужд требуется установка ЭСЧ на стороне высокого и низкого напряжений. Только в этом случае возможно правильное составление энергобаланса по всем узлам электрических соединений главной схемы, схемы питания собственных нужд.

- На присоединениях ОРУ 110, 220 кВ, ГРУ 10 кВ, КРУ 6 кВ установлены ТТ с большим коэффициентом трансформации, удовлетворяющим требованиям чувствительности релейной защиты, условиям электродинамической и термической стойкости токам короткого замыкания. Значение тока во вторичной обмотке ТТ при номинальном режиме работы электротехнического оборудования находится в пределах 5 : -20% номинального тока. Это не обеспечивают требования пункта 1.5.17 ПУЭ. При таких значениях вторичного тока ТТ имеет большое значение относительной погрешности измерения. Необходимо для работы ЭСЧ установить ТТ с меньшим коэффициентом трансформации. Для действующих ТЭС это выполнить нереально.

- Требование пункта 9.14 Типовой инструкции по учету электроэнергии о подключении ЭСЧ к ТН отдельными кабелями для достижения допустимых потерь напряжения согласно ПУЭ на действующей ТЭС также потребует больших затрат на реконструкцию. В действительности все ЭСЧ включены в цепи измерения существующих ТН и ТТ в релейных отсеках ячеек КРУ 6 кВ, на панелях счетчиков ГРУ 10 кВ, на панелях автоматики релейного щита ОРУ 110 кВ. Некоторые ТТ и ТН, к которым подключены ЭСЧ, перегружены, что подтверждается также авторами работы [6] для других электрических объектов.

- Учесть расход электроэнергии на хозяйственные нужды ТЭС по статье “монтажные; наладочные; экспериментальные работы; капитальный, средний и аварийно-восстановительный ремонт оборудования...” согласно типовой инструкции, по мнению авторов, невозможно для действующей ТЭС, так как это потребует установки большого числа ЭСЧ не только на сборках 0,4 кВ, от которых явно идет расход электроэнергии на ремонт, но и на щитах сварочной сети, которая разветвлена по всей территории ТЭС и к которой в любой момент времени ремонтным персоналом может быть выполнено подключение оборудования, необходимого для выполнения ремонта.