Низковольтные выключатели предназначены для автоматической защиты (отключения) электрических цепей при аварийных режимах (например, при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимом снижении или исчезновении напряжения, изменении направления тока или мощности и т.д.), а также для нечастых оперативных коммутаций этих цепей.

Конструкции, параметры и защитные функции выключателей весьма разнообразны. По быстродействию, т. е. собственному времени отключения, их можно подразделить на нормальные (с выдержкой времени на отключение) и токоограничивающие. Быстродействием определяются основные принципы конструирования выключателей. В отдельную группу следует выделить выключатели гашения поля.

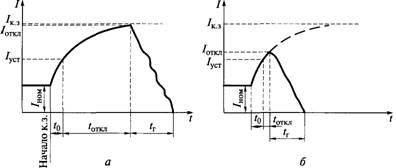

Под собственным временем отключения понимают время tоткл (рис. 1) от момента, в который контролируемый параметр (в нашем случае ток в цепи I) превзошел установленное для него значение (уставку — Iуст), до момента начала расхождения контактов (контролируемый параметр имеет в этот момент значение Iоткл) или время от подачи импульса на отключение до момента начала расхождения контактов.

Рис. 1. Кривые, характеризующие процесс отключения цепи при коротком замыкании нормальным (а) и токоограничивающим (б) автоматическими выключателями

Это время зависит от способа расцепления и конструкции расцепляющего устройства выключателя, а также от силы отключающих пружин, массы подвижной системы и пути ее перемещения до момента размыкания контактов. Под полным временем отключения выключателя понимают собственное время отключения плюс время гашения дуги tT, зависящее главным образом от эффективности дугогасительного устройства. Собственное время отключения нормальных выключателей в зависимости от номинального тока и конструкции составляет 0,02...0,10 с.

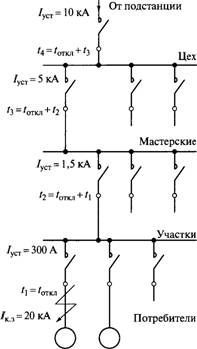

Выключатели с выдержкой времени после получения импульса на срабатывание перед отключением делают выдержку времени. Такие выключатели нужны для селективной защиты, при которой отключается ближайший к месту аварии участок (рис. 3). Это достигается за счет разных выдержек времени (/, < t2 < h < f4).

Время отключения токоограничивающих выключателей не должно превышать 0,005 с. В отдельных конструкциях оно составляет 0,001 с. Эти выключатели обладают токоограничивающим эффектом и поэтому могут применяться для защиты цепей с любыми практически возможными токами короткого замыкания. Например, в цепи с установившимся током короткого замыкания 400 кА при начальной скорости нарастания тока 4,5 • 106 А/с автоматическому выключателю с временем отключения 0,08 с приходится отключать ток 280 кА, а при /откл = 0,04 с отключаемый ток равен 160 кА.

Выключатели гашения магнитного поля применяются в цепях возбуждения крупных электрических машин. Если в результате нарушения изоляции внутри машины возникло короткое замыкание, то единственным способом, позволяющим ограничить последствия аварии, является быстрое сведение к нулю магнитного поля обмотки возбуждения. Эту задачу и выполняют выключатели гашения магнитного поля.

Независимо от назначения и быстродействия выключателей в их состав входят следующие основные элементы: главная контактная система (главные контакты), дугогасящая система, привод, расцепляющее устройство, расцепители и вспомогательные контакты.

Главная контактная система — важнейший элемент выключателя, определяющий его основные параметры. Она должна:

обеспечивать, не перегреваясь и не окисляясь, продолжительный режим работы при номинальном токе;

быть способной, не повреждаясь, включать и отключать большие токи короткого замыкания, достигающие в современных промышленных установках 75... 100 кА, а при отдельных энергоемких производствах с короткими сетями — 150...200 кА.

В связи с этим в выключателях на средние и большие токи с высокой отключающей способностью применяются многоступенчатые контактные системы, состоящие, например, из основных и дугогасящих контактов.

Рис. 3. Схема селективной защиты

Использование металлокерамики позволяет в современных выключателях на большие токи применять преимущественно двухступенчатые контактные системы, а в выключателях на малые и средние (до 630 А) токи — одноступенчатые (мостиковые, рычажные).

Контактные системы на средние и большие токи выполняют с компенсацией электродинамических сил. Наиболее эффективным следует считать принцип электродинамической компенсации. Компенсирующее усилие (как и электродинамические силы) растет пропорционально квадрату тока, и систему можно выполнить так, что компенсирующая сила будет всегда превосходить отбрасывающую силу. Электромагнитная компенсация становится неэффективной при больших токах, так как при насыщении магнитной системы (при токах 10...25 кА) компенсирующее усилие мало возрастает с увеличением тока, в то время как отбрасывающая сила продолжает увеличиваться пропорционально квадрату тока. В отдельных конструкциях отбрасывающее электродинамическое усилие в контактах используется для получения токоограничивающего эффекта (быстродействия) выключателя. Кинематическую систему выключателя выполняют так, что за время отброса контакта под действием электродинамических сил происходит расцепление контактной системы и контакты расходятся. Повторного замыкания контактов не происходит.

Повышение номинальных токов контактных систем возможно за счет применения жидкостного, в частности водяного, охлаждения, а повышение номинальных токов выключателей — еще и путем применения параллельных контактных систем.

Дугогасящая система должна обеспечивать отключение больших токов короткого замыкания в ограниченном объеме. Под воздействием возникающих электродинамических сил дуга быстро растягивается и гаснет, но ее пламя занимает очень большое пространство. Задача дугогасящего устройства заключается в том, чтобы ограничить размеры дуги и обеспечить ее гашение в малом объеме. В связи с этим широкое распространение получили камеры с дугогасящими решетками и камеры с узкими щелями. В современных конструкциях все большее применение находят пламягасящие решетки, что приводит к образованию таких комбинированных устройств, как камера с дугогасящей решеткой плюс пламягасящая решетка, камера с дугогасящей решеткой в узкой щели плюс пламягасящая решетка и т. п.

Привод служит для включения выключателя по чей-либо команде (оператора, системы автоматического управления и др.). Выключатели бывают с ручным или двигательным приводом либо и с тем, и с другим. Под двигательным понимают привод, в котором используется сила, создаваемая любым источником энергии (электромагнитом, электродвигателем, пневматической, гидравлической системами и т.д.), кроме мускульной силы оператора. Отключение выключателя осуществляется пружинами после разъединения расцепляющего устройства. Расцепляющее устройство предназначено:

для исключения возможности удерживать контакты выключателя во включенном положении рукояткой (дистанционным приводом) при наличии ненормального режима работы в защищаемой цепи; обеспечения моментного отключения, т.е. скорости расхождения контактов, не зависящей от оператора, рода и массы привода.

Расцепляющее устройство представляет собой систему шарнирно связанных рычагов, соединяющих привод включения с системой подвижных контактов, которые соединены с отключающей пружиной. Принцип работы устройства поясняет рис. 4.

В положении «взведено» (рис. 4, а) контакты 7 и 8 разомкнуты, а фигурный рычаг 9 поставлен под зацепление 4 отключающего валика 5. Такое положение получается при повороте рукоятки 7 вправо. При повороте рукоятки влево отключающая пружина 2 переводит ломающиеся рычаги 3 и 6 через мертвое положение до упора шарнира О в рычаг 9. При этом замыкаются контакты 7 и 8, выключатель переходит в положение «включено» (рис. 4, б).

В случае возникновения ненормальных условий работы в защищаемой цепи соответствующий расцепитель поворачивает отключающий валик 5 и выводит его из зацепления с фигурным рычагом 9. Под действием отключающей пружины фигурный рычаг поворачивается и переводит ломающиеся рычаги 3 и 6 вправо через мертвое положение. Отключающая пружина «ломает» рычаги и размыкает контакты 7 и 8, выключатель оказывается в положении «отключено автоматически» (рис. 5,4, в). Для повторного включения необходимо отвести рукоятку 1 вправо и ввести в зацепление фигурный рычаг с отключающим валиком.

Рис. 4. Схемы расцепляющего устройства автоматического выключателя в положениях «взведено» (а), «включено» (б), «отключено автоматически» (в):

1 — рукоятка; 2 — пружина; 3,6 — ломающиеся рычаги; 4 — зацепление; 5 — валик; 7, 8 — контакты; 9 — фигурный рычаг

Конструкции расцепляющих устройств очень разнообразны, однако действие их подобно только что описанному. Схематично расцепляющее устройство изображают в виде двух сцепленных рычагов.

Отключающие и контактные пружины в автоматических выключателях развивают силы в десятки и сотни ньютонов, однако система рычагов расцепляющего устройства строится так, что для расцепления требуются незначительные усилия. Это позволяет иметь легкие расцепители с высокой степенью чувствительности. Расцепители контролируют заданный параметр защищаемой цепи и, воздействуя на механизм расцепления, отключают выключатель при отклонении значения этого параметра от установленного. Они представляют собой реле или элементы реле, встроенные в выключатель с использованием элементов последнего или приспособленные к его конструкции.

В последнее время все большее применение находят расцепители на базе полупроводниковых реле и их элементов. При этом контролирующие и сравнивающие органы расцепителя выполняются на полупроводниковых элементах с выходом на независимый электромагнитный расцепитель (исполнительный орган), который воздействует на механизм расцепления. В зависимости от исполнения различают расцепители следующих видов:

токовые максимальные мгновенного или замедленного действия (последние используются как расцепители перегрузки);

напряжения минимальные (для отключения выключателя при снижении напряжения ниже определенного уровня) и независимые (для дистанционного отключения выключателя, срабатывающие при подаче на них соответствующего напряжения);

обратного тока, срабатывающие при изменении направления тока;

тепловые, срабатывающие в зависимости от значения тока и времени его протекания (применяются обычно для защиты от перегрузок);

комбинированные, срабатывающие при сочетании ряда факторов.

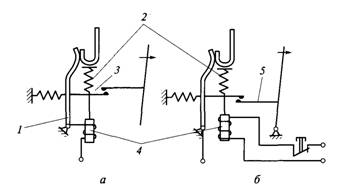

Схема выключателя с токовым максимальным расцепителем мгновенного действия показана на рис. 5, а. Токоведущую шину 1 полюса выключателя охватывает магнитопровод, состоящий из сердечника и якоря 4. Когда ток становится выше определенного значения, тяговое усилие электромагнита превышает усилие пружины 2, якорь притягивается к сердечнику и поворачивает отключающий валик, освобождая тем самым расцепляющее устройство. В результате выключатель отключается. Ток срабатывания регулируют изменением усилия затяжки пружины 2.

Минимальный расцепитель напряжения (рис. 5, б) имеет электромагнит, состоящий из сердечника, якоря 4 и катушки, к которой подводится контролируемое напряжение.

Рис. 5. Схемы токового максимального расцепителя (а) и минимального

расцепителя (б):

1 — токоведущая шина; 2 — пружина; 3 — расцепляющее устройство; 4 — якорь;

5 — защелка

При нормальных режимах якорь притянут.

Когда контролируемое напряжение становится ниже определенного значения (уставки), якорь под действием регулировочной (она же и отключающая) пружины 2 отпадает и, воздействуя на расцепляющее устройство через защелку 5, отключает выключатель.

Магнитная система расцепителя выполнена так, что МДС катушки при номинальном напряжении недостаточна для притяжения якоря, но достаточна для его удержания. При подготовке выключателя к включению якорь притягивается к сердечнику с помощью рычагов, связанных с валом выключателя.