Перцев А.А., Рыльская Л.А., Чистяков С.П., Чистяков Р.С.

Введение

Параллельное соединение нескольких вакуумных дугогасительных камер (ВДК) в полюсе выключателя открывает перспективу создания аппаратов на номинальный ток до 10000 А и номинальный ток отключения до 100 кА. При необходимости указанные значения токов могут быть превышены. Выключатели на такие токи используются, например, в силовых цепях турбо- и гидрогенераторов мощностью 100 МВт и более. Напряжение на выходе генераторов обычно не превышает 20 кВ и соответствует диапазону напряжений, в котором ВДК обеспечивают наиболее эффективную работу.

Для таких выключателей требуются достаточно мощные ВДК. Из выпускаемых промышленностью России самой мощной является ВДК типа КДВ-35-40/2000. Она рассчитана на использование в вакуумных выключателях на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток до 2000 А и на номинальный ток отключения 40 кА. С тремя такими ВДК в полюсе может быть изготовлен генераторный выключатель с параметрами:

- номинальное напряжение до 20 кВ;

- номинальный ток 6000 А;

- номинальный ток отключения 100 кА.

Электрическая износостойкость выключателя при номинальном токе составит 10 тыс. циклов ВО, а при номинальном токе отключения - не менее 100 операций отключения. Надежная работа каждой из ВДК в полюсе выключателя может быть достигнута лишь при выполнении следующих основных условий:

- во включенном положении выключателя длительно протекающий по нему ток должен распределяться между параллельными ВДК с заданной равномерностью;

- при выполнении операции отключения тока, превышающего номинальный ток отключения ВДК, ток между ВДК также должен делиться с заданной равномерностью, несмотря на возможную некоторую неодновременность начала размыкания контактов в параллельных камерах;

- при выполнении операции отключения тока, превышающего номинальный ток отключения ВДК, необходимо исключить возможность повторных зажиганий, поскольку они чреваты для давшей их ВДК недопустимой токовой перегрузкой;

- следует минимизировать разновременность смыкания контактов параллельных ВДК при выполнении операции включения, в особенности при включении на ток с амплитудой более 100 кА.

В работе представлены некоторые результаты экспериментальной проверки возможности увеличения номинального тока и номинального тока отключения вакуумного выключателя путем параллельного соединения ВДК в полюсе.

- Деление между параллельными ВДК длительно протекающего через выключатель тока

Эксперименты по делению тока между включенными параллельно ВДК выполнены на одном из типов выпускаемых промышленностью России трехполюсных вакуумных выключателей на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1600 А и номинальный ток отключения 20 кА. В ВДК этого выключателя применены спиральные контакты, образующие перпендикулярное вакуумной дуге магнитное поле. Параллельное соединение трех ВДК между собою осуществлялось путем присоединения одного вывода каждого из полюсов выключателя В, рис. 1а, к сборной шине Ж силового стенда ТИ-100. Второй вывод каждого из полюсов через шунт Ш соединялся со сборной шиной 3. Измеренные на постоянном токе между точками 1-Г; 2-2'; 3-3' сопротивления каждой из трех ветвей, содержащих полюс выключателя, шунт Ш и медные шины длиной около 2 м, имели следующие значения:

=360 мкОм; R2_2,=470 мкОм; R3_y= =460 мкОм.

Основной вклад в эти значения внесли безындуктивные шунты Ш (280- 300 мкОм) и полюса выключателя (32- 40 мкОм). Различия в сопротивлениях ветвей обусловлены главным образом разницей сечения медных шин. Силовой стенд ТИ-100 позволял получать при напряжении до 11 кВ промышленной частоты ток КЗ до 18 кА.

На рис. 1 приведены осциллограммы общего тока / и токов 1-13 в ВДК. До момента М - начала размыкания контактов - ток / делится между ВДК, естественно, обратно-пропорционально кажущимся сопротивлениям ветвей. Из осциллограммы следует, что при 1 = 18 кА токи в ветвях составляют: /,=7,2 кА; 1 = 5,7 кА; /3=5,7 кА. Превышение суммы токов /,—/3 над током 1о на 3% не выходит за допустимую погрешность при измерениях.

Перераспределение тока между ветвями может произойти лишь по причине изменения их сопротивлений из-за нестабильности довольно многочисленных контактных соединений, как не- размыкаемых (болтовых, муфтовых и т.п.), так и размыкаемых (ламельных, розеточных и т. п.), без которых не обходится распределительное устройство.

Рис. 1. Распределение тока между соединенными параллельно вакуумными дугогасительными камерами до и после размыкания контактов.

А - схема соединений; U11, U12, U13 - напряжения вакуумных дуг в камерах 1, 2, 3;

/,, /2, /3 - токи в камерах 1, 2, 3; 1о - суммарный ток; UB - восстанавливающееся напряжение; Y-напряжение, управляющее механизмом отключения.

Штриховая линия М- момент размыкания контактов камер.

Обширная литература по таким контактным соединениям приведена в [1]. Уменьшение числа контактных соединений, замена их на сварные и паяные контактные соединения, использование в разъемных контактных соединениях серебряного покрытия контактных поверхностей дают возможность обеспечить требуемую равномерность распределения тока между ветвями в течение всего срока эксплуатации выключателя. Особо должен быть рассмотрен вопрос о стабильности сопротивления собственно ВДК.

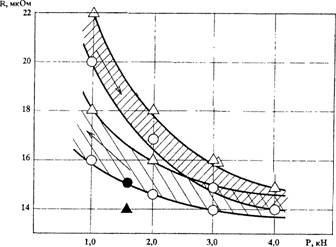

На рис. 2 приведены данные о значениях сопротивления камер типа КДВ-35-40/2000, о которых упоминалось выше как о наиболее приемлемых для выключателя. Рабочая поверхность дугогасительных контактов в этих камерах выполнена из металлокерамики хром-медь(50%). Измерения выполнены на двух ВДК. Измерены значения сопротивлений постоянному току в зависимости от силы нажатия контактной пружины. Эта сила варьировалась в пределах от 1 до 4 кН. Светлыми точками отмечены результаты, полученные при смыкании контактов практически при нулевой скорости, когда не возникает удара контакта о контакт.

Рис. 2. Зависимость сопротивления R камеры КДВ-35-40/2000 УХЛ2 постоянному току от силы Р нажатия контактов.

Светлые точки - смыкание контактов без удара; зачерненные точки - смыкание контактов с ударом при скорости 0,9 м/с.

Видно, что с увеличением силы нажатия в указанных пределах сопротивление камер уменьшается с 20-22 мкОм до 14-15 мкОм. При последующем уменьшении силы нажатия сопротивление возрастает, оставаясь меньше такового, полученного в процессе увеличения силы. Это, как известно [2], обусловливается остаточными деформациями контактов в точках контактирования. (Помимо силы нажатия от контактной пружины на контакты действует дополнительная сила от атмосферного давления на сильфон. Эта сила для рассматриваемых камер не превышает 250 Н. Она существенно меньше нажатия от пружины и остается неизменной, а поэтому в данном контексте не рассматривается.) Смыкание контактов без их соударения возможно лишь при ручном включении выключателя, а поэтому является исключением. Обычно операция включения происходит при соударениях контактов со скоростями 0,4- 1,0 м/с. Пр и этом сила удара за время порядка миллисекунды достигает значений F и лишь позже, по окончании возможных вибраций, сила нажатия обусловливается контактной пружиной.

Оценка значения Fуд при скорости соударения контактов V = 0,9м/с, массе подвижного контакта и жестко связанных с ним деталей выключателя т=6 кг и времени взаимодействия контактов при ударе /~М0'3с показывает, что F^ может достигать нескольких тысяч ньютонов. В результате удара на контактирующих поверхностях контактов появляются участки пластической деформации, соответствующие силе Fуд. Контактирующие поверхности как бы сохраняют память о силе F^, которая действовала на контакты несколькими миллисекундами ранее. Этим объясняется факт, отмеченный на рис.2 зачерненными точками, когда электрическое сопротивление камер после смыкания контактов с ударом оказывается существенно меньше того, которое было бы при той же силе нажатия от пружины, но при смыкании в отсутствие соударения контактов. Таким образом, смыкание контактов с достаточной скоростью соударения является положительным обстоятельством не только по причине сокращения времени существования предварительной дуги, но приводит к уменьшению и стабилизации сопротивления ВДК. Из

Рис. 3. Распределение тока между ВДК при разновременности АТ размыкания контактов. А - схема соединений;

Б - осциллограммы токов: полюса - /о; камер ВДК-1 и ВДК-2, соответственно / и Д;

Mr М, - моменты размыкания контактов камер ВДК-1 и ВДК-2; пунктиром дорисованы кривые токов / и Д, если бы размыкание контактов ВДК было бы синфазным;

В - напряжение дуги в ВДК с аксиальным магнитным полем.

Метки времени через 2 мс.

рис. 2 следует, что разброс значений сопротивления ВДК при смыкании контактов с соударением не превышает нескольких микроОм. Поэтому его влияние на распределение тока между параллельными ВДК не может быть существенным при кажущемся сопротивлении Z каждой из ветвей на частоте 50 Гц не менее 100 мкОм.

- Деление тока между ВДК во время операции отключения

В момент М, рис.1, фактически начинается операция отключения, запущенная за - 40 мс до этого подачей на выключатель управляющего напряжения У. С момента М в ВДК начинается разведение контактов, в промежутках между которыми возникают вакуумные дуги. На кривых U11, U12, U13 возникновение дуг определяется по характерному подъему на десятки вольт напряжения. Напряжение дуги для ВДК, контакты которой создают поперечное дуге магнитное поле, при амплитуде тока I > 10 кА возрастает до 100 - 200 В и характеризуется наличием интенсивных высокочастотных колебаний. Начало развития этих колебаний можно видеть на осциллограммах U , Uа, U . Наличие высокочастотных колебаний, как видно, приводит к искажению формы токов /,, Д, Л. Если до момента М они повторяли форму тока /, то позднее их форма характеризуется наличием нерегулярных колебаний. Поэтому при использовании ВДК с поперечным магнитным полем следует считаться с некоторой нестабильностью токораспределения между ВДК с момента М до прерывания тока.

Напряжение дуги для ВДК, контакты которой создают достаточной напряженности магнитное поле, параллельное дуге (аксиальное магнитное поле - АМП), характеризуется значениями, не превышающими нескольких десятков вольт при полном отсутствии высокочастотных колебаний. В этом можно убедиться с помощью типичной осциллограммы, рис.Зв. Видно, что при амплитуде тока дуги 35 кА напряжение дуги не превышает 45 В и оно совершенно стабильно. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) вакуумных дуг в ВДК с АМП аппроксимируются выражением:

![]()

где для различных ВДК U = (16- 20)£, С ~ 10'3 Ом, U - напряжение дуги в амплитуде тока /м. Из этого выражения видно, что ВАХ является возрастающей, степень ее возрастания обусловливается коэффициентом С, характеризующим дифференциальное сопротивление дуги. Поскольку значение этого коэффициента на порядок величины больше рекомендуемого выше значения сопротивления Z для ветвей, то распределение тока между ВДК будет определяться главным образом ВАХ вакуумных дуг. Для ВДК с АМП значение коэффициента С характеризуется высокой стабильностью, оно, практически, не подвержено колебаниям во всем диапазоне отключаемых токов. Поэтому при использовании в полюсе выключателя ВДК с АМП можно рассчитывать на стабильный выравнивающий эффект в токораспределении.

До сих пор рассматривался случай, практически, одновременного размыкания контактов ВДК в полюсе выключателя, когда разновременность размыкания не превышала 1 мс. В практике эксплуатации выключателя необходимо считаться с возможностью большей разновременности. Экспериментальное выяснение влияния разновременности при t > 1 мс на токораспределение между параллельными ВДК выполнено по схеме рис. ЗА. Здесь для упрощения интерпретации результатов соединены параллельно лишь две ВДК. Причем использовались ВДК с АМП, напряжение дуги в которых, как уже отмечалось, характеризуется относительно невысоким значением во всем диапазоне отключаемых токов КЗ и отсутствием высокочастотных колебаний, рис. ЗВ.

Картина возмущения, вносимого в токораспределение между ВДК разновременностью At ~ 1,5 мс при отключении действующего значения тока полюса /о = 25 кА, видна на осциллограмме, рис. ЗБ. Из нее следует, что до момента М] ток /о полюса делился между ветвями равномерно так, что / ~ / . В момент М произошло размыкание контактов ВДК-1 и между ними возникла вакуумная дуга. С этого момента началось уменьшение мгновенного значения тока с соответствующим увеличением тока / . При этом наблюдается все большее отклонение распределения токов f и Д от равномерного, которое было бы при одновременном размыкании контактов и которое на рис. ЗБ изображено пунктиром. Тенденция к выравниванию значений токов 1Х и 12 вновь восстанавливается лишь с размыканием контактов ВДК-2, момент Мг С этого времени начинается некоторое увеличение значения тока /, и соответствующее уменьшение тока /2 с приближением обоих значений к обозначенным пунктиром, то есть к значениям при равномерном распределении тока между ВДК. К моменту перехода тока Iq через нулевое значение можно видеть достаточное выравнивание между собою значений токов / и / .

Несколько подобных опытов позволяют сделать следующие выводы:

- с увеличением значения At сверх 2 мс выравнивания значений токов в ВДК-1 и ВДК-2 к моменту перехода тока / через нулевое значение может не произойти;

- неравномерность распределения токов в ветвях возрастает, если моменты размыкания контактов в ВДК приходятся на спадающую часть полуволны тока;

- возможны режимы, когда при размыкании контактов ВДК-1 ток через нее прекращается раньше, чем разомкнутся контакты ВДК-2, и ток /о фактически прерывается последней ВДК.

К сожалению, в рамках данной работы мы не можем рассмотреть упомянутые во введении две важные проблемы, а именно, исключение повторных зажиганий ВДК и включение параллельных ВДК на ток КЗ с наибольшей амплитудой более 100 кА. Мы рассчитываем рассмотреть их в следующей публикации.

Литература

- Сборник рефератов докладов «Эл. контакты», Москва, 1972 г.

- М.Л. Бабиков. Электрические аппараты, Москва-Ленинград: Госэнергоиздат, 1963 г., стр. 59.